৫ সেপ্টেম্বর দৈনিক আজাদীর জন্মদিন। চট্টগ্রামের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি নিয়ে এ মাসের লেখাটা ভাববেন। সহযোগী সম্পাদক রাশেদ রউফ-এর এমন একটা নির্দেশনা শোনার পর আমার মানসপটে একটি দৃশ্য ভেসে ওঠে, সাদা চাদরে মোড়ানো গদিঘর। সাদা লুঙ্গি অথবা ধুতি আর সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত মালিক কিংবা ম্যানেজার এবং দৈনিক আজাদী। এই হলো হাজার বছরের চট্টগ্রামের প্রায় শত বছরের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্য। সব প্রাচীন শহরের এমন কিছু ঐতিহ্য থাকে। স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্টমণ্ডিত এসব ঐতিহ্য তখন একে অন্যের থেকে পৃথক করে তুলে।

ভাবতে ভালো লাগে, চট্টগ্রামের ঐতিহ্য দৈনিক আজাদী স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দৈনিকও। চট্টগ্রামে দৈনিক আজাদী স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বাগ্রে প্রকাশনা শিল্পের দ্বারোন্মচন করে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ক্রীড়া-রাজনীতি-প্রতিবাদ-প্রতিরোধে চট্টগ্রাম এমন অনেক প্রথমের সূতিকাগার।

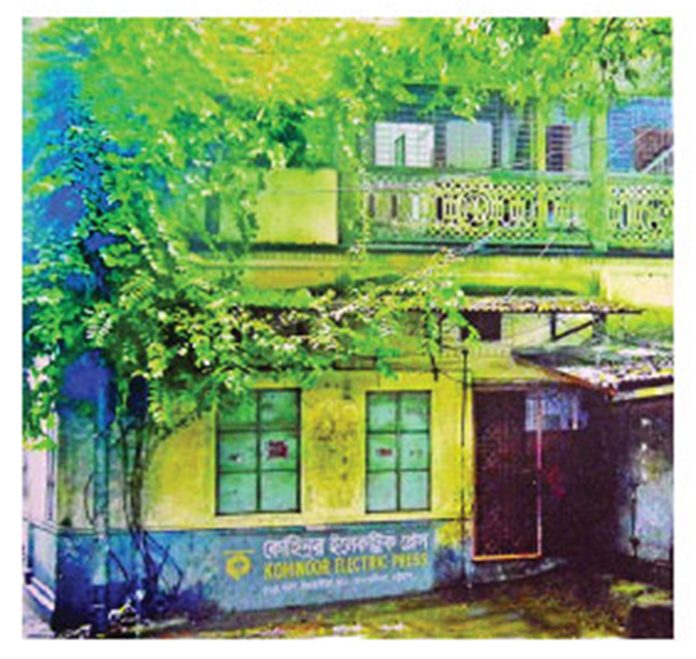

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দৈনিক আজাদীর যাত্রা শুরু কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস থেকে। এর প্রতিষ্ঠাতা ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী গুলি চালিয়ে হত্যা করে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিকে থামানোর চেষ্টা করে। কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী তখন অসুস্থ; তাঁর জলবসন্ত হয়েছে। রাত জেগে তিনি লিখলেন একুশের প্রথম কবিতা ‘কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি’। পরদিন তিনি তা তুলে দিলেন তাঁরই সতীর্থ চৌধুরী হারুণ-উর-রশীদ-এর হাতে। চৌধুরী হারুণ-উর-রশীদ কবিতাটি ছাপানোর জন্য নিয়ে গেলেন দৈনিক আজাদীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেকের কাছে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কবিতাটি গোপনে কৌহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস থেকে রাত জেগে ছাপিয়ে সেদিন জনগণের ক্ষোভের বাস্তব রূপ দেন। কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেসের ম্যানেজার দবির আহমদ চৌধুরী বিশ্বস্ত দু’জন কম্পোজিটর ও মেশিনম্যানদের সহযোগিতায় ভোর রাতে পুস্তিকাটি ছেপে বের করেন। এটির প্রকাশক ছিলেন কামাল উদ্দীন আহমদ। তাঁদের সবার উদ্যোগে ও কায়িক পরিশ্রমে প্রকাশিত হয় একুশের প্রথম কবিতা। ২৩ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে প্রতিবাদ সভায় সেই মুদ্রিত কবিতা পড়লেন চৌধুরী হারুণ-উর-রশীদ। একই সঙ্গে মুদ্রিত কবিতাটি উপস্থিত দর্শক-শ্রোতার মধ্যে হাতে হাতে ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তান সরকার পুস্তিকাটি নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস বন্ধ করার আদেশ দেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসের স্বত্বাধিকারী আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ আসে। ম্যানেজার দবির উদ্দিন আহমদ চৌধুরী প্রকাশনার সব দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিলে আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ারের পরিবর্তে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়। বিচারে দবির উদ্দিন চৌধুরীর ছয় বছর সশ্রম কারাদণ্ড হলেও ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নানা চেষ্টা তদবির করে তাঁকে ছ’মাস কারাবাসের পর মুক্ত করেন। কবিতাটি হয়ে গেল ইতিহাসের অংশ। কৌহিনূর ইলেকট্রিক প্রেসের একুশের প্রথম কবিতা মুদ্রণের সেদিনের সেই সাহসী ভূমিকা ইতিহাসের অনালোচিত অধ্যায় হিসাবে চাপা পড়ে গেল। তারও আগে ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে চট্টগ্রাম পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে।

১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ভাষা আন্দোলনের উপর আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রথম পুস্তিকা ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু’ লিখেছিলেন চট্টগ্রামের সন্তান অধ্যাপক আবুল কাশেম। এখানে তিনি লিখেছিলেন,‘বাংলা ভাষাই হবে-পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন, আদালতের ও অফিসাদির ভাষা’।

বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর প্রথম প্রতিবাদী সংকলন ‘শেখ মুজিব একটা লাল গোলাপ’ এবং প্রতিবাদী কবিতা সংকলন ‘আবার যুদ্ধে যাব’ এপিটাফ সম্পাদক মিনার মনসুর, দিলওয়ার হোসেনের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকেই প্রকাশিত হয়। এসবেরও প্রচ্ছদ করেন খালিদ আহসান। সত্তর দশকের কবি মিনার মনসুরের প্রতিবাদী কাব্য চেতনায় ক্ষুব্ধ তৎকালীন স্বৈরশাসক তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অবরুদ্ধ এই মানচিত্রে’ বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে, হুলিয়া জারি করে। এরও আগে কবি শিশির দত্ত বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে কারাবরণ করে নিগৃহীত হয়েছেন। এদের দেশপ্রেম এবং প্রতিবাদী চেতনা অস্বীকার করার মতো নয়। চট্টগ্রামের এসব গর্বিত সন্তানেরা ছিলেন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু হত্যা-পরবর্তী প্রতিবাদী সাহিত্যধারা সৃষ্টির অন্যতম পুরোধাব্যক্তিত্ব।

৭৫ পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চট্টগ্রামের গণায়ন সম্প্রদায়ের একদল তরুণ নাট্যশিল্পী ১৯৭৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আন্দরকিল্লার মোড়ে মঞ্চস্থ করে মিলন চৌধুরী রচিত বাংলাদেশের প্রথম পথনাটক ‘যায় দিন ফাগুন দিন’। এ প্রসঙ্গে স্মরণে আনতে হয়, আরও একটি ঘটনা। একাত্তরের ১৫ মার্চ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের নাটক ‘এবারের সংগ্রাম’ চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানের উন্মুক্ত মঞ্চে পরিবেশিত হয় কয়েক লক্ষ দর্শকের সামনে। পরদিন থেকে ‘এবারের সংগ্রাম’ পথ নাটক হিসাবে পরিবেশিত হতে থাকে শহর চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে। এর মধ্যে অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন লিখলেন ‘স্বাধীনতার সংগ্রাম’ নামে আরেকটি নাটক। নাটকটি ২৪ মার্চ মঞ্চায়ন হয় চট্টগ্রামের প্যারেড গ্রাউন্ডে। সেদিন সেখানে দর্শক ছিল ৮০ হাজার। নাটক চলাকালীন সময়ে তাহের সোবহান নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা খবর নিয়ে এলেন, বন্দরে সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে বাধা দিচ্ছে জনসাধারণ। তাই পাকিস্তানি সৈন্যরা গুলি চালাচ্ছে। এ সংবাদ দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে নাটক শেষে প্রায় দশ হাজার দর্শক স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে মিছিল করে ছুটে যায় বন্দরে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ নেওয়ার জন্যে। এরপরের ইতিহাস সবার জানা। সে ইতিহাসের কালে আমরা ‘তখন সত্যি মানুষ ছিলাম, এখন আছি অল্প’। বাংলাদেশের নাট্যচর্চার ইতিহাসে এসব ঘটনা মাইলস্টোন হিসাবে নন্দিত হচ্ছে।

আজকাল কম্পিউটারে গ্রাফিস ডিজাইনের মাধ্যমে যেকোনো বইয়ের প্রচ্ছদ নিমিষে তৈরি করা যায়। এর সূত্রপাত সত্তর দশকের তরুণ শিল্পী খালিদ আহসানের হাত ধরে। খালিদ আহসান নীরবে নিভৃতে চট্টগ্রামে বসে নতুন এই ধারা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। তাও করলেন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসের প্রচ্ছদে। সেই ধারায় চট্টগ্রাম মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলার স্মরণিকার একটি প্রচ্ছদও তিনি করেছিলেন। সেদিন অনেককেই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে দেখেছি। কিন্তু শিল্পী খালিদ আহসান বিচলিত না হয়ে এগিয়ে গেছেন। তাই আজকে বাংলাদেশের বইয়ের প্রচ্ছদ শিল্পে একটা অনন্য পরিবর্তন এসেছে।

সংগীতের ক্ষেত্রে ওয়েস্টার্ন মিউজিকের ধারাটি সত্তরের দশকে চট্টগ্রামের একদল স্বপ্নবাজ তরুণের প্রতিষ্ঠিত সোলসের হাত ধরেই এদেশে আগমন এবং লালন-পালন শুরু হয়। ব্রাত্য হিসাবে পরিচিত আঞ্চলিক গানকেও এরা চমৎকার আধুনিকতার মোড়কে রঙ লাগিয়ে উপস্থাপন করে ভিন্ন এক মাত্রা দিয়েছেন। তারা ব্যান্ড সংগীতাঙ্গণে অনুকরণীয় শুধু ছিলেন না, বিশেষ আধিপত্যও বিস্তার করেছিলেন। সুব্রত বড়ুয়া রণি, সাজেদ, লুলু, পার্থ বড়ুয়া, তপন চৌধুরী, আহমেদ নেওয়াজ, নকিব খান, পিলু খান, আয়ুব বাচ্চু-এঁদেরই সৃষ্টি সোলস। এঁরা সোলসের আগে ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন সুরেলা। তারপর ১৯৭৪ সালে সোলস।

হাজার বছরের চট্টগ্রামের আরেক ঐতিহ্য আবদুল জব্বারের বলী খেলা। এই বলী খেলা নিছক কুস্তি খেলা নয়। আবদুল জব্বারের বলী খেলাকে কুস্তি খেলা হিসাবে ভাবতে চাইলে এর অনন্য ঐতিহাসিক বিশেষত্ব হারিয়ে যাবে। এর পরিধিটুকু সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। কথাসাহিত্যিক রশীদ হায়দার বাংলাদেশের খেলাধুলা গ্রন্থে এ কারণে লিখেছেন, ‘জব্বারের বলীখেলা এক বিশেষ ধরনের কুস্তি খেলা’। অর্থাৎ বলী খেলা ঠিক কুস্তি খেলা নয়, কুস্তি খেলার মতো। কিছু ভিন্নতা আছে। এই ভিন্নতা হতে পারে এর ইতিহাস, ঐতিহ্যে কিংবা আয়োজনের বৈশিষ্ট্যে। এছাড়াও এর একটা নিপাট রাজনৈতিক সত্তা বিরাজমান। আছে মহান রাজনৈতিক দর্শন। এই রাজনৈতিক দর্শন বা সত্তাই এটাকে পৃথক পরিচয় দিতে উদ্বুদ্ধ করবে। আবদুল জব্বারের বলী খেলা চট্টগ্রামবাসীর আবেগ, ঐতিহ্যের শুধু অংশ মাত্র নয়, পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য জব্বারের বলী খেলাকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মহত্তম আয়োজন হিসাবেও বিবেচনায় নিতে হবে।

১৯০৯ সালে ২৫ এপ্রিল বাংলা ১২ বৈশাখ তারিখে চট্টগ্রামের বদরপাতি এলাকার ব্যবসায়ী আবদুল জব্বার চট্টগ্রামের লালদিঘির মাঠে এই বলী খেলার আয়োজন করেন। পরবর্তীকালে এই বলী খেলা আবদুল জব্বারের নামে পরিচিতি লাভ করে। খেলাধুলার মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে চট্টগ্রামের যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে তিনি এই খেলার সূচনা করেছিলেন। সংস্কৃতির পাশাপাশি ক্রীড়াও যে লড়াই-সংগ্রামের অংশ, তা ব্যবসায়ী আবদুল জব্বার বাঙালির বোধের মধ্যে সর্বাগ্রে নিয়ে আসেন। তারই প্রকাশ আমরা আবার খুঁজে পাই, ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের মাধ্যমে।

চট্টগ্রামের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা এখন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। বিজয় মেলার সূত্রপাত্র এই চট্টগ্রামেই। বিনোদনের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিকশিত করার এ্কটি মহতী উদ্যোগ সর্বাগ্রে চট্টগ্রামেই শুরু হয়।

বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় ছড়া উৎসব (১৯৮৯ সাল), প্রথম কিশোর কবিতা সম্মেলন (১৯৮৯ সাল) এবং প্রথম শিশুসাহিত্য উৎসব (২০০৭ সাল) শিশুসাহিত্যিক রাশেদ রউফের প্রত্যক্ষ উদ্যোগ এবং তত্ত্বাবধানে শিশুসাহিত্যের রাজধানী চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম স্বাধীনতার বইমেলার (২০০০ সাল) অনুষ্ঠানের কৃতিত্বও চট্টগ্রামের।

বাচিক শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের বোধন আবৃত্তি স্কুল (প্রতিষ্ঠা কাল: ১৯৯৩ সালের ৮ অক্টোবর) এবং বোধন আবৃত্তি পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা ‘আবৃত্তি’ (প্রথম প্রকাশ: ১৯৯২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রথম উদ্যোগ হিসাবে শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসে নন্দিত সংযোজন হিসাবে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত।

১৯৬৬ সালে পাঁচ ও ছয় ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছয় দফা পেশ করেন। ছয় দফা দাবির মূল উদ্দেশ্য ছিল-পাকিস্তান হবে একটি যৌথ রাষ্ট্র। ছয় দফার ভিত্তিতে এই যৌথ রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গ রাজ্যকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। ছয় দফার সমর্থনে সর্ব প্রথম চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী লালদিঘির পাড়ে চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর তৎকালীন বৃহত্তর চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক চট্টল শার্দুল জননেতা এম এ আজিজের নেতৃত্বে প্রথম প্রকাশ্যে সভা করেন বঙ্গবন্ধু। এই ছয় দফার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু রাজনীতিতে দর্শন চর্চার অবতারণা করেছিলেন।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে একাত্তর সালের ২৬ মার্চ (২৫ মার্চ মধ্যরাতে) বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার হয় সর্বাগ্রে চট্টগ্রাম থেকে। চট্টগ্রামে জননেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে পাঠিয়েছিলেন দেশে-বিদেশে প্রচারের জন্য বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে জননেতা মোহাম্মদ হান্নান সর্বাগ্রে একাত্তর সালের ২৬ মার্চ দুপুরে এই ঘোষণা প্রচার করেন। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের যাত্রা শুরুও হয় চট্টগ্রাম থেকে। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কয়েকজন বেতারকর্মী সিদ্ধান্ত নেন যে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে তারা বেতারের মাধ্যমে কিছু প্রচার করবেন। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তারা চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রকে কাজে লাগানোর চিন্তা করেন এবং তার নতুন নাম দেন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র। তবে তারা নিরাপত্তার কারণে আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রকে কাজে না-লাগিয়ে শহর থেকে কিছু দূরে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে চলে যান এবং ২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে প্রথম প্রচার করেন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি। সে সময়েই এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি আবার পাঠ করেন। প্রায় এক ঘণ্টা অনুষ্ঠান করার পর তারা পরদিন সকাল ৭টায় পরবর্তী অনুষ্ঠান প্রচারের ঘোষণা দিয়ে সেদিনের পর্ব শেষ করেন। এরপর তারা ২৭ মার্চ রাত ৮টায় নতুন লিখিত ও সমপ্রসারিত বক্তব্যের মাধ্যমে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে আবার স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। এর পরদিন ২৮ মার্চ মেজর জিয়ার অনুরোধে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র এই নাম হতে বিপ্লবী অংশটি বাদ দেওয়া হয় এবং নতুন নামকরণ করা হয় ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’। ২৮ মার্চ প্রথম অধিবেশনে বিমান হামলায় করণীয় সম্পর্কে নির্দেশমালা প্রচারিত হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রথম একটি কথিকা পাঠ করা হয়। ৩০ মার্চ প্রভাতী অধিবেশনে প্রথম বারের মত জয় বাংলা, বাংলার জয় গানটি প্রচারিত হয়। ৩০ মার্চ দুপুরের অধিবেশন শেষ হবার পর প্রায় ২টা ১০ মিনিটের দিকে বেতার কেন্দ্রে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিমান হামলা করে যার ফলে এ বেতার কেন্দ্রটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এ বিমান হামলায় কেউ হতাহত না হলেও বেতার কেন্দ্র এবং সমপ্রচার যন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর ফলে সেখান থেকে সমপ্রচার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রতিষ্ঠাতা দশজন সদস্য দুটি দলে বিভক্ত হয়ে আগরতলা ও ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। তারপর ১০ এপ্রিল আবার ভারত থেকে এর প্রচার শুরু হয়। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে চট্টগ্রামের এই দুটি যুগান্তকারী ঘটনা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল শুক্রবার, আয়ারল্যান্ডের বিপ্লবী প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে ইস্টারের ছুটির উৎসবমুখর রাতে অভ্যুত্থান ঘটাতে চট্টগ্রামের একদল বিপ্লবী পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছিলেন। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা প্রথমবারের মতো একটি ভৌগোলিক এলাকার দক্ষ প্রশাসন ও সুসংগঠিত বাহিনীকে পরাজিত করে শুধু ইতিহাস সৃষ্টি করেননি, দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মহান দেশপ্রেমের। অধ্যাপক মহিবুল আজীজ লিখেছেন, ‘১৯৩০ সালের এপ্রিল মাস কেবল চট্টগ্রামের ইতিহাসে নয়, ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এবং বাঙালির স্বাধীনতার পশ্চাৎ প্রেরণা হিসেবে প্রাতঃস্মরণীয়।’ মহাত্মা গান্ধী তাঁর ‘তরুণ ভারত’ সাপ্তাহিকে যদিও এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, ‘চিটাগাং টু দ্য ফোর!’ অর্থাৎ চট্টগ্রাম সর্বাগ্রে। তবুও শত বছরের কাছাকাছি সময়ে ধরে আজও মহাত্মা গান্ধীর সেই মহান উক্তির প্রমাণ চট্টগ্রাম নানা ক্ষেত্রে রেখে যাচ্ছে।

লেখক: কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যজন