‘হে ভৈরভ, হে রুদ্র বৈশাখ

ধুলায় ধূসর রুক্ষ্ম উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল

তপ:ক্লিষ্ট তপ্ততনু মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল

কারে দাও ডাক

হে রুদ্র বৈশাখ—’

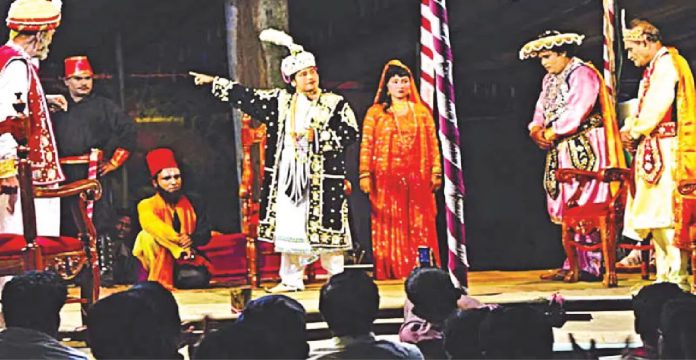

বাঙালি সংস্কতিতে বাংলা নববর্ষের এই আবাহন এবং এর ঐতিহ্যমন্ডিত ধারা যে আজও বহমান, তার একটি অন্যতম প্রধান কারণ, জাতি–ধর্ম ও দলমত নির্বিশেষে সবাই পহেলা বৈশাখকে সানন্দে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন । অর্থাৎ সর্বজনীন চিরায়ত আবেদন এক স্বাতন্ত্র্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে পহেলা বৈশাখকে। যাত্রাপালার বিবর্তনেও দেখি এই বিশেষ দিবসকে ঘিরে নানা আনুষ্ঠানিকতা,নানা আয়োজন। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে যাত্রার যে বিচিত্র রূপায়ণ আমরা দেখেছি এক সময়, সেখানে দেবতাদের মাহাত্ম্য বর্ণনার পাশাপাশি রাজা–বাদশাদের বীরত্বগাথা,দেশপ্রেম এবং গণমানুষের দ্রোহ চেতনার শাণিত সংলাপ আন্দোলিত করতো মধ্য রাতের যাত্রার দর্শককে।

১৫০৯ সালে যেদিন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬–১৫৩৩) স্বয়ং ‘রুক্ষিণী হরণ’ পালায় অভিনয় করলেন,তখনই আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রাভিনয়ের প্রথম ঘণ্টা পড়ে। তবে যাত্রাপালা রচনা ও অভিনয়ের ধারাবাহিকতা শুরু হয় আরো প্রায় দুই শত বছর পর। আধুনিক যাত্রার পরিক্রমা শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দিতে । বিংশ শতাব্দী হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী যাত্রার পরিপূর্ণ বিকাশকাল।পৌরাণিক কাহিনী থেকে ঐতিহাসিক, সামাজিক, কাল্পনিক, দেশপ্রেম, গণজাগনরণমূলক,জীবনীমূলক–এভাবে যাত্রার শ্রেণি রূপান্তর ঘটেছে দেশ–কাল ও সমাজের সংঘাতের মধ্য দিয়ে।কবি শামসুর রহমানের উক্তি-‘যাত্রা বাংলাদেশের হৃদয় থেকে উঠে এসেছে ”অধ্যাপক জিয়া হায়দার তার গবেষণার বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে উৃচ্চারণ করেছেন– ‘যাত্রাই আমাদের জাতীয় নাট্য।’ বস্তুত এ শিল্পের মধ্যে রয়েছে এক প্রচন্ড সম্মোহনী শক্তি। বিদ্রোহে বিক্ষোভে মানুষকে জাগিয়ে তোলে নিমিষে। যাত্রার বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে আবহমান এক চিরন্তন রূপবৈচিত্র্য। যাত্রাপালার কনসার্ট অর্থাৎ ঐকতানবাদনে ও আমরা খুঁজে পাই, এই বাংলার বিচিত্র সাংগীতিক ধারার তাল,লয় ও ছন্দের এক অপূর্ব সম্মিলন। তবে যাত্রার মূল চরিত্র হচ্ছে সত্য সুন্দরের জয়, দানবশক্তির বিনাশ। যুগে যুগে অন্যায় ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যাত্রামঞ্চে ঝলসে উঠেছে প্রতিবাদী মানুষের শাণিত কৃপাণ ।

বাঙালির নববর্ষ উৎসব অর্থাৎ পহেলা বৈশাখের উৎসবে রাজনৈতিক চেতনা যুক্ত হয় বিগত শতাব্দীর ৬০– এর দশকে, ছায়ানটের মাধ্যমে। আইয়ুব সরকার বাঙালি সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথের ওপর আকস্মিক হামলা চালালে ছায়ানট প্রতিবাদ হিসেবে রবীন্দ্রসংগীতের আয়োজন করেছিল ১৯৬১ সালের পহেলা বৈশাখে । যাত্রায়ও এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল।‘৪৩– এর দুর্ভিক্ষের সময় শরীয়তপুর জেলার কার্তিকপুরে স্থানীয় চোরাকারবারি ও খাদ্য মজুতদারদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছিল যুবশক্তি। এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে ‘যাত্রাপালাসম্রাট’ হিসেবে খ্যাত ব্রজেন্দ্র কুমার দে লিখলেন ‘আকালের দেশ।’মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৯৪৪ সালে অর্থাৎ ১৩৫১ বাংলা সনের পহেলা বৈশাখে।

্ঐতিহ্যগতভাবে পহেলা বৈশাখ উদযাপনের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক যাত্রাদলে অবশ্য পালনীয় কিছু নীতি নিয়ম তৈরি হয়ে গিয়েছিল এক সময়। এ দিনের অনুষ্টানের ছক সাজানো হতো এভাবে : কীর্তন ও ভক্তিমূলক গানের আসর , নাট – দেবতার স্তূতি , আরতি, প্রতিযোগিতা ,শিল্পীদের মিষ্টিমুখ করানো এবং প্রত্যেককে নগদ অর্থ প্রদান। এসব আনুষ্টানিকত্য হতো যাত্রদল অধিকারীর পক্ষ থেকে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী যাত্রা মৌসুম শেষ হয়ে যায় ৩০ চৈত্র। পরদিন পহেলা বৈশাখ থেকে নতুন মৌসুম শুরুর কল্যাণ কামনায় নানা ধরনের ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম চলতে থাকে। আনুষ্টানিকভাবে যাত্রার নতুন মৌসুমের ঘন্টা পড়ে শারদীয় দূর্গাপুজার সপ্তমীর দিনে। সূর্য ওঠার আগে যাত্রাদলে পহেলা বৈশাখ শুরু হয় সমবেত কন্ঠে ভক্তিমূলক ও দেশাত্মবোধক গানের মধ্য দিয়ে। সূর্যাস্তের পর বসে বৈশাখ নিয়ে গল্পের আসর। তারপর রাতভর চলে হই হই কাণ্ড আর রই রই ব্যাপার, যাত্রাপালার বাদ্য–বাজনা।

পাকিস্তান আমলে পেশাদার যাত্রাদল ছিল ২৬টি । প্রত্যেক দলেই ঘটা করে পহেলা বৈশাখ পালন করা হতো। বিশেষ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জয়দূর্গা অপেরা,ভোলানাথ অপেরা ভাগ্যলক্ষ্মী অপেরা,চট্টগ্রামের বাবুল অপেরা এবং সিরাজগঞ্জের বাসন্তী অপেরার উৎসব অনুষ্ঠানাদি হতো খুব জাঁকজমক সহকারে । স্বাধীনতার পর ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বৈশাখ উৎসবের ঐতিহ্য ধরে রেখেছিল মানিকগঞ্জের নিউ গণেশ অপেরা, চারণিক নাট্য গোষ্ঠী, গোপালগঞ্জের দিপালী অপেরা যশোরের তুষার অপেরা এবং এ শ্রেণির আরও কয়েকটি দল।

বিগত শতাব্দীর ৫০ ও ৬০–এর দশকে পহেলা বৈশাখে এবং বৈশাখ মাসে জুড়ে যে পালাগুলো মঞ্চস্থ হতো,তার তালিকা এরকম: জয়দুর্গা অপেরার ‘বাগদত্তা’ বাসন্তী অপেরার ‘সোহ্রাব–রুস্তম’,নবরঞ্জন অপেরার ‘বাঙালি।’ এগুলো ছিল যুদ্ধবিরোধী ও গণজাগরণমূলক পালা । এর বাইরে ধর্মীয় ও ভক্তিমূলক পালাও মঞ্চস্থ হতো । যেমন–বাবা ‘তারকনাথ’,‘সাধক রামপ্রসাদ’ ও ‘এজিদ বধ।’ বিষাদ সিন্ধু অবলম্বনে এজিদ বধ পালা মঞ্চে এনেছিল বরিশালের মুসলিম যাত্রা পার্টি । ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থনের সময় চট্টগ্রামের বাবুল অপেরার একটি বিপ্লবী পালা গোটা দেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল । পালার নাম ‘একটি পয়সা’। পালাটি ১৩৭৬ বাংলা সনের পহেলা বৈশাখে চট্টগ্রামের পটিয়া ক্লাবে পরিবেশিত হয়েছিল । এর একটি সংলাপ : ‘পুঁজিপতি ভগবানদের কাছে আর কোনো আবেদন নয়, প্রার্থনা নয় ,মেহনতী মানুষের নঙ্ঘশক্তির প্রচন্ড আঘাতে ওদের খুশির অট্টালিকা ভেঙে চুরে কায়েম করতে হবে আমজনতার ন্যায্য অধিকার।’ রাজনৈতিক সংকীর্ণতা,দলাদলি আর জাত্যাভিমানের বাইরে এদেশের একমাত্র পহেলা বৈশাখই সর্বজনীন উৎসবের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই সাম্য–সম্প্রীতির ঐকতান আমরা শুনি যাত্রাপালায়ও। নবাব সিরাজউদ্দৌলা চরিত্রের অভিনেতা পহেলা বৈশাখের যাত্রামঞ্জে দাঁড়িয়ে যখন বলেন, ‘বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, মুসলমানদের নয়। মিলিত হিন্দু–মুসলমানের মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা ,’ তখন বিভিন্ন শ্রেণী গোত্রের দর্শক নিমিষে যেন একাত্ম হয়ে যায়। চন্দ্রশেখর যাত্রাপালায় সাম্য–সম্প্রীতির এমন এক সংলাপ দেওয়া হয়েছে,যার সম্মোহনী শক্তি চিরকালের।সেই যাত্রার কাহিনিতে দেখি নবাব মীরকাশেমকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহত অবস্থায় ফিরে আসা নায়ক প্রতাপ বলছেন : ‘জাহাপনা, এই সেই দেশ, যেখানে মুসলমাদের মসজিদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে হিন্দুর দেব–মন্দির। যেখানে হিন্দুর সন্ধ্যারতির সঙ্গে মুসলমানের আজান ধ্বনি একই সঙ্গে বাতাসে ভেসে উঠে। যে দেশে হিন্দুর জন্য মুসলমান প্রাণ দেয় মুসলমানের জন্য হিন্দু জীবন আহুতি দেয়, সে দেশ সারা বিশ্বের অজেয়। স্বাধীনতার আগে ‘চন্দ্রশেখর’ পালাটি প্রায় মঞ্চস্থ হতো বিভিন্ন স্কুল–কলেজের বৈশাখ অনুষ্ঠানে।

যাত্রায় এখন আগের মতো পহেলা বৈশাখ পালিত না হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে, হালে এমন এক শ্রেণির দল গজিয়ে উঠছে, যেখানে অভিনয় বলতে কিছু নেই। অশ্লীল নাচগান দিয়েই রাত শেষ করে দেয়া হয়। এই অশিক্ষিত দল মালিকরা ঐতিহ্য বোঝে না, পহেলা বৈশাখ, মুক্তিযুদ্ধ, একুশে ফেব্রুয়ারির ধার ধারে না। তারা জানে শুধু দম–দমা–দম–দম। এ ধরনের দলগুলো গোটা যাত্রাশিল্পকে কলুষিত করছে। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা উৎসব, দোল উৎসব, চৈত্র সংক্রান্তি, পহেলা বৈশাখ ও কারবালার কাহিনী নিয়ে ইমাম যাত্রার উপাখ্যানগুলো। যাত্রার সুদিন আজ বিগত। পহেলা বৈশাখের মতো সর্বজনীন উৎসব, নিকট অতীতেও যা ছিল ব্যয়বহুল, বর্ণাঢ্য আয়োজন–এখন তা স্মৃতিমাত্র।

পহেলা বৈশাখে নগর সংস্কৃতিতে ‘একদিনের বাঙালি‘ সাজার কতই–না আয়োজন–আপ্যায়ন। কিন্তু যাত্রা সেখানে উপেক্ষিত। কালেভদ্রে দু‘-একটি যাত্রানুষ্ঠান চোখে পড়ে– এই যা। চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে প্রতি বছর পহেলা বৈশাখে উপলক্ষে যে বিশাল মেলা বসে, সেখানে এক সময় যাত্রা হতো। এখন হয় না। ঢাকায় সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটার (সিএটি) এবং বেঙ্গল ফাউন্ডেশন একবার তাদের উৎসব আয়োজনে যাত্রা নিয়ে এসেছিলো। তবে এসব উদ্যোগ আয়োজনের কোন ধারাবাহিকতা ছিল না। এক্ষেত্রে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় চারুকলা ইন্সটিটিউটের কথা।

প্রতিবছর পহেলা বৈশাখে চরুকলা ইন্সটিটিউটের মঙ্গল শোভাযাত্রা (ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত) যেমন এক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে, তেমনি পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে চারুকলার শিক্ষার্থীদের প্রায় দুই দশকব্যাপী নিয়মিত যাত্রামঞ্চায়ন নগর সংস্কৃতিতে সৃষ্টি করেছে এক নতুন আবহ। ১৪০০ বাংলা সনের পহেলা বৈশাখে চারুকলায় পেশাদার যাত্রাশিল্পীদের দিয়ে এই আয়োজনের সূচনায় ছিলেন ফয়েজ আহমদ, নিতুন কুন্ডু, কামাল লোহানী, রফিকুন্নবী প্রমুখ গুণীব্যক্তিত্বরা। সবশেষে যে কথাটি না বললেই নয়, বাংলা নববর্ষকে ঘিরে বাঙালির একান্ত নিজস্ব সংস্কৃতি যাত্রার বিকাশ ঘটতে পারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে। সেই রূপায়ণকে তুলে ধরতে হবে সমকালীন সমাজ জীবনে। এজন্যে প্রয়োজন সরকারী–বেসরকারী উদ্যোগ। জাতীয় পর্যায়ের এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের বৈশাখ অনুষ্ঠানে এবং বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে যদি নিয়মিত ‘যাত্রা‘ রাখা হয়, পেশাদার দলগুলোকে যদি মুক্ত পরিবেশে যাত্রানুষ্ঠানের সুযোগ দেয়া হয়, তাহলেই আমরা ফিরে পাব আমাদের হারানো ঐতিহ্য। যাত্রার ঐকতানে এবং দ্রোহ চেতনায় আবার আগের মতই বাজবে– ‘এসো হে বৈশাখ, এসো এসো।‘

লেখক: যাত্রাশিল্পী, গবেষক, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত ফেলো; সভাপতি: বাংলাদেশ যাত্রাশিল্প উন্নয়ন সংস্থা