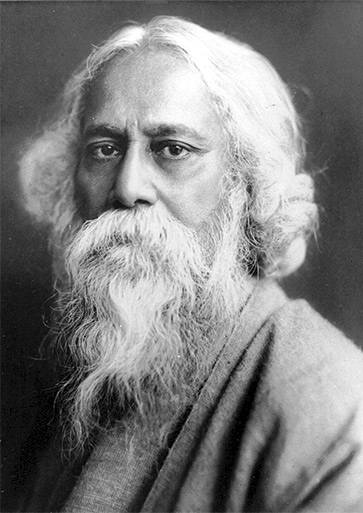

আকাশ তবু সুনীল থাকে / মধুর ঠেকে ভোরের আলো / মরণ এলে হঠাৎ দেখি / মরার চেয়ে বাঁচা ভালো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার কবিতা, গান গল্পে, সাহিত্যে তার প্রত্যেক অমর সৃষ্টির প্রতিটি বোধে বাঁচতে চেয়েছেন একনিষ্ঠতার সাথে। জীবনকে তিনি উপভোগ করাতেই বিশ্বাসী, ভালোবেসেছেন স্রষ্টার প্রত্যেক সৃষ্টি, প্রকৃতি ও মানূষকে। তাই তো বলেছেন হয়তো; ‘মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে / মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই’। কিন্তু জাগতিক নিয়মচক্রের অমোঘ বাঁধন ছিন্ন করা কার সাধ্য! রবীন্দ্রনাথেরও সে সাধ্য ছিন্ন করার সাধ্য ছিল না বিধায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেই হলো। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শ্রাবণে কবিকে মৃত্যুর স্বাদ নিতে হলো। আশি বছর বয়সে কবি ইহজগত ত্যাগ করলেন। শারীরিকভাবে কবির মৃত্যু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু রয়ে গেছে তাঁর অজস্র সৃষ্টি। তাঁর রচিত অসাধারণ সব সৃষ্টির মধ্যে তিনি বাঙালি হৃদয়ে সদা দেদীপ্যমান এবং চিরজাগরুক।

শ্রাবণ কবিকে স্মরণ করিয়ে দেয় তার ঝরো ঝরো ধারার বরিষণের মাঝে, যেন বিশ্বকবির প্রয়াণের মাসে প্রকৃতিরও অশ্রু বিসর্জনের মাস। কবি প্রেমিকদের অন্তরেও সাহিত্যে নোবেল প্রাপ্ত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’র নাম ছাড়া আর কারো নাম যুক্ত হওয়ার গৌরব এখনও পর্যন্ত অর্জন করা হয়নি বলে সেক্ষেত্রেও তাঁর নাম স্মরণযোগ্য। বাঙালির প্রাত্যাহিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিক। গল্প বলা, গল্প শোনা এবং গল্প লেখার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক।

সাধারণত গল্পবলার জীবন শুরু হয় ছোট বেলা থেকে। শিশুর প্রথম বোল, প্রথম পারষ্পরিক বন্ধন গড়ে উঠার শুরুতে শেখা হয় কিছু আপনা আপনি শব্দ। সেই শিখাতেই স্বর, সুর, ছড়া, কবিতা গান, কথা, বাক্য ইত্যাদির পর্যায়ক্রমিক অভ্যাস ও চর্চায় শিশুর মনোজগতে ভাবনা তৈরীর সাথে সাথে গল্প শোনার অভ্যাসও তৈরী হতে থাকে। বড়রা তথা মা, বাবা, ঠাকুমা, দাদু বা অন্য গুরুজনদের কাছ থেকে গল্প শোনার সহজাত ইচ্ছা শিশুমনে জায়গা করে নেয়। গল্প বলতে এবং গল্প শুনতে গেলে তখন ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ বা রবি ঠাকুরের গল্পগুচ্ছের কথা মনে পড়ে।

এই গল্প বলা এবং গল্প শোনার প্রাথমিক একটা লাইন ছিল এবং আছে সেটা হলো — ‘এক যে ছিল রাজা’ আমাদের সময়কার বা তারও আগে থেকে এমনকি রাবীন্দ্রিক যুগ বা এখনো পর্যন্ত ‘এক যে ছিল রাজা’এর মতো যথাযোগ্য শ্রুতিমধুর এবং গল্প শুরুর বিশ্বাসযোগ্য লাইন যেন আর একটিও নেই। শিশুরা যখন বড়দের কাছে গল্প শোনার আবদার ধরে, তখনিই শিশুরা আশ্বস্ত হয়, বড়দের মুখ থেকে বের হওয়া ঐ লাইনে। লাইন টা শুরুর সাথে সাথে শিশু বিশ্বাস করে গল্প বলা আরম্ভ হয়েছে, সমস্ত মনোযোগ এক জায়গায় এনে গল্প শুনতে থাকে শিশু। অবশ্য বর্তমান প্রযুক্তি যুগের শিশুরা ব্যতিক্রম হয়তো হতেও পারে। তবে নিত্যকার অনুভুতি বোধে রবীন্দ্রনাথ যেমন সদা জীবন্ত থাকে, তেমন গল্প বলা ও গল্প শোনার ব্যাপারেও রাবীন্দ্রিক প্রাসঙ্গিকতা ধরা পড়ে। মনে পড়ে রবিঠাকুরের গল্পগুচ্ছের কথা।

মনে পড়ে সেই লাইন ‘এক যে ছিল রাজা’ আর এই লাইনটিকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের ‘অসম্ভব কথা’ নামক গল্পে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলছেন, ‘এক যে ছিল রাজা, তখন ইহার বেশি কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কী, এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালিবাহন, কাশি, কাঞ্চি, কনোজ, কোশল, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোনখানটিতে তাঁহার রাজত্ব, এ সকল ইতিহাস–ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে তুচ্ছ ছিল; আসল যে কথাটি শুনিলে অন্তর পুলক্তি হইয়া উঠিত এবং সমস্ত মন এক মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎ বেগে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হইত সেটি হইতেছে—–এক যে ছিল রাজা।’ রবীন্দ্রনাথ এর এ ভাবনাটা আমাদের সমসাময়িক যুগেও উপস্থিত ও যুক্তিযুক্ত ছিল।

কিন্তু বর্তমান পাঠক বা যারা গল্প শুনছে তারা এখন অনেক চৌকষ, তারা এ রাজা কে! কোন আমলের বা কোন জায়গায় তার রাজত্ব বা এর সত্যতা কতটুকু এর বর্তমান অবস্থা কী, এসব প্রশ্ন করবেই, তাই গল্পকারকেও সেভাবে গল্প প্রস্তুত করতে হয়, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখায় দেখা যায় ‘এখনকার পাঠক যেন একেবারে কোমর বাঁধিয়া বসে। গোড়াতেই ধরিয়া লয়, লেখক মিথ্যা কথা বলিতেছে। সেই জন্য অত্যন্ত সেয়ানার মতো মুখ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, ‘লেখক মহাশয়, তুমি যেন বলিতেছ এক যে ছিল রাজা, আচ্ছা বলো দেখি কে ছিল সেই রাজা’। লেখকেরাও সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা প্রকাণ্ড–প্রত্নতত্ত্ব পণ্ডিতের মতো মুখমণ্ডল চতুর্গুণ মণ্ডলাকার করিয়া বলে, ‘এক যে ছিল রাজা, তাহার নাম অজাত শত্রু’। বর্তমান সময়ে এভাবে গল্পকারও প্রশ্নবানে বিদ্ধ হতে থাকে। এবং’ তার পরে কী ‘এটা শোনার অপেক্ষায় থাকতে হয়, শুনতে হয়, আচ্ছা লেখক মহাশয়, তার পরে কী হইল’। তাই গল্প লেখা বা বলাতে পাঠকের মন চিনে নেওয়ার কাজকে গুরুত্ব দিয়ে গল্প প্রস্তুত করার প্রয়োজন পড়ে।

এখনকার লেখকবৃন্দ পাঠকদের মন জুগিয়েই লিখতে চেষ্টা করে, যাতে চৌকষ পাঠক লেখকের হাতে না ঠকে, তাই গল্প লেখা অনেকের কাছে কঠিন হয়ে উঠে, এখানেও রবীন্দ্রনাথের একটি অনিবার্য লাইন চোখে পড়ে। -‘হায় রে হায়, মানুষ ঠক্তেই চায়, ঠক্তেই ভালোবাসে, অথচ পাছে কেহ নির্বোধ মনে করে এ ভয়টুকুও ষোলো আনা আছে, এই জন্য প্রাণপণে সেয়ানা হইবার চেষ্টা করে। তাহার ফল হয় এই যে, সেই শেষকালটা ঠকে, কিন্তু বিস্তর আড়ম্বর করিয়া ঠকে’। গল্প যে কাহিনীকথা বা সত্য কি মিথ্যা বা একটা শিক্ষণীয় ম্যাসেজ নিয়ে গল্প হয়, সেটা অনেক সময় পাঠককে বোঝানোর প্রয়োজন হয় না। বুদ্ধিমান পাঠক গল্পকে গল্প ভেবে কোনো প্রশ্ন করে না। এখানে গল্পকার স্বাধীন ।

রবীন্দ্র–বিশ্লেষকদের মতে রবীন্দ্রনাথের গল্পে অতীত বর্তমান, ভবিষ্যৎ বা যুগের পর যুগ ধরে আধুনিকতা ও ভবিষ্যতের পূর্বাভাষের মেলবন্ধন খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের গল্প সমূহ কঠিন তবে সততার বিশ্লেষণে পূর্ণ এবং মানবিক বোধ অন্বেষণের উপায়। রবীন্দ্রনাথের গল্প পড়লে অনেক অদেখা অবোধ্য সুক্ষানুভূতির সাথে পরিচিত হওয়া যায়, সর্বোপরি নিজেকে বোঝা যায়, জানা যায়। তাঁর গল্পে জীবনবোধ ও মানবিকতার চিত্র নিয়ে প্রেম, বিরহ, প্রকৃতি সমাজ, ধর্ম, জাগতিক, আধ্যাত্মিক, সর্ব্ব বিষয়ের গভীর অথচ প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ দেখা যায়। যেমন তিনি ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পে রতনের চোখে নির্জনতার অশ্রু দেখিয়েছেন, ‘দেনা–পাওনা’ গল্পে সমাজ নামক যন্ত্রের নিষ্ঠুরতার চিত্র তুলে ধরেছেন, ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’ গল্পে শিশু–মানবতার স্নিগ্ধ আর্তি ফুটিয়ে তুলেছেন, আবার ‘’কংকাল’ গল্পে সভ্যতার ভেতরের শূন্যতাকে প্রকাশ করেছেন। আরো মনে দাগ কাটার মতো কতো গল্পের চরিত্রের সাথে পাঠক কুলকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন; যেমন ‘বিচারক’, ‘নষ্টনীড়,’ ‘স্ত্রীর পত্র’, ’বলাই’, ‘হৈমন্তী,’ ‘মানভঞ্জন’ আরো অনেক। এভাবে রবীন্দ্রনাথ পাঠককে মানবতার সত্য দর্শন করিয়ে মোহিত করেছেন প্রতিটি গল্পে।

লেখক: প্রাবন্ধিক, সাবেক অধ্যক্ষ, হুলাইন ছালেহ–নূর ডিগ্রি কলেজ।