[ভারতের ছত্তিশগড়ের কলিঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শিল্পী ভট্টাচার্য, ড. হর্ষ প্যাটেল এবং গবেষক সুশীলা সাহুর নাতিদীর্ঘ এই গবেষণাপত্রটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পে নারী চরিত্রদের সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস, যেখানে বিশেষভাবে লিঙ্গ ও কালভিত্তিক আত্মীয়তা সম্পর্কের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। এখানে ‘আত্মীয়তা’ বলতে শুধু রক্তের সম্পর্ক বা পারিবারিক বন্ধনকেই বোঝানো হয়নি, বরং এটি সমপ্রসারিত হয়েছে বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোর দিকে যেখানে জাতিগোষ্ঠীগত ও সামাজিক জীবন, স্থানিকতা এবং ধর্মীয় পরিচয়, সব মিলিয়ে এক সামষ্টিক আত্মীয়তাবোধ গড়ে ওঠে। এই সম্পর্কের মাধ্যমে বিয়ে, উত্তরাধিকার এবং বংশানুক্রমের ধারা সমাজে আরও গভীর সংহতি ও বিস্তৃত সামাজিক বিন্যাস তৈরির ভিত্তি রচনা করে।]

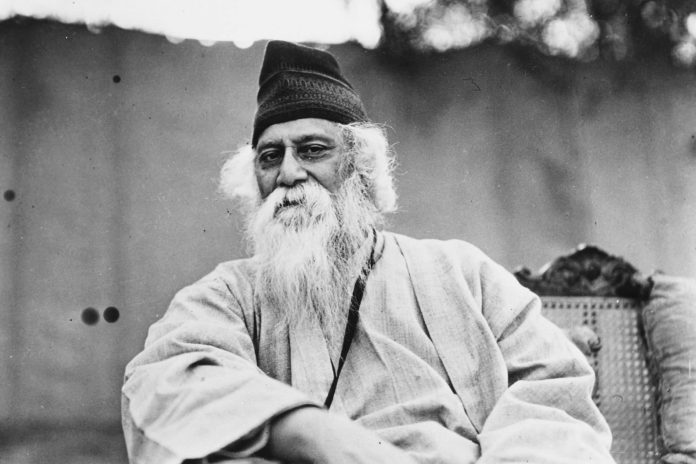

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর প্রতিভা ও রচনাবলী, এবং ব্যক্তি তিনি কেবল তাঁর সময়েরই নয় বরং সকল যুগের জন্যই প্রাসঙ্গিক। তাঁর রচনায় নারীদের উপস্থাপনায়, ঠাকুর ছিলেন অত্যন্ত দুরূহ এবং বিশদ। তিনি নারীকে কখনোই কেবল বিপন্ন বালিকা, গৃহলক্ষী, অন্তঃপুরবাসিনী কিংবা মায়াবিনী রূপে চিত্রিত করেননি। তাঁর নারী চরিত্ররা বহুমাত্রিক, তাদের ব্যক্তিত্বে নানান স্তর ও রঙের ছায়াপাত। ভারতে ছোটগল্প সাহিত্যের সূচনা হয় ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, আঠারশ আটষট্টি সালে ফকির মোহন সেনাপতির ‘লছমনিয়া’ প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে। এটিকে ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ আধুনিক ছোটগল্প হিসেবে গণ্য করা হয়। অপরদিকে, আঠারশ পঁচাশি সালে শশীচন্দ্র দত্তের Realities of Indian Life: Stories Collected from Criminal Reports of Indian গ্রন্থটি ভারতের প্রথম ছোটগল্প সংগ্রহ হিসেবে পরিচিত। এই ধারার পথিকৃৎ ছিলেন কেএস ভেঙ্কটরামণি, কে নাগরাজন, করনেলিয়া সোরাবজি, এস এম নটেশা শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী ও সুনীতি দেবীর মতো সাহিত্যিকরা। কিন্তু ভারতীয় ছোটগল্পে প্রাণসঞ্চার ও স্বকীয় ভারতীয় রচনাশৈলীর রূপদান করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর গল্পে জীবন, কল্পনা, রোমান্টিকতা ও আদর্শবাদের এক অনন্য সম্মিলন দেখা যায়।

ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কোনো পূর্বসূরি ছিল না ওই অর্থে, যাকে তিনি অনুসরণ করেছেন, বা কোনো পশ্চিমা ছোটগল্পকারের রচনাশৈলী নকল করেননি বরং তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু, আঙ্গিক ও প্রকাশভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব। মাত্র ষোলো বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম ছোটগল্প ‘ভিখারিনী’ রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পকার হিসেবে যাত্রাপথ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁর লেখালেখির প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি মূলত গ্রামীণ ও প্রান্তিক বাংলাকে ঘিরে গল্প রচনা করতেন, আর পরবর্তী পর্যায়ে মানবচরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, বিশেষ করে নারীর মনোজগৎ, তাঁর গল্পের কেন্দ্রে স্থান পায়। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নারীচরিত্র সমূহের যে চিত্রায়ন তিনি করেছেন, তা পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করে, কারণ তাঁর নারীচরিত্ররা ফুটে ওঠে অত্যন্ত বাস্তব ও জীবন্তভাবে। রবীন্দ্রনাথের সময়কার সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো তাঁকে ক্ষুব্ধ করত, কারণ তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে এই পিতৃতন্ত্র নারীর মৌলিক মানবাধিকারকে রুদ্ধ করে রাখে। তাঁর ছোটগল্পগুলিতে পিতৃতন্ত্র একটি শক্তিশালী সামাজিক–সাংস্কৃতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, এই পিতৃতন্ত্র সমাজে এক ধরনের বৈষম্যমূলক কাঠামো তৈরি করে এবং তা জারি রাখার প্রতি বল প্রয়োগ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শাস্তি’ গল্পের শেষ পঙ্ক্তিতে চন্দরার যে করুণ পরিণতির চিত্র আঁকা হয়েছে, তা অত্যন্ত তীব্র ও বেদনাদায়ক। খুনের দায়ে অভিযুক্ত (যে খুন সে করেই নি) চন্দরা তার স্বামী ছিদামের মুখ দেখতেও অস্বীকৃতি জানায়, যে ছিদাম নিজে বাঁচতে চন্দরাকে বলি দিয়েছে। স্বামীর এই বিশ্বাসঘাতকতায় চন্দরা এতটাই বিমর্ষ হয়ে পড়ে যে, সে স্বেচ্ছায় মৃত্যুদন্ড বরণ করে নেয়, কারণ স্বামীর সঙ্গে আর একটি মুহূর্ত কাটানোর চেয়েও তার কাছে সেটা অধিক সম্মানজনক। সে ফাঁসিতে ঝুলে মরতে রাজি, কিন্তু এমন একজন পুরুষের সঙ্গে জীবন কাটাতে চায় না, যে প্রকৃত খুনিকে বাঁচাতে চন্দরাকে বলি চড়ায়। চন্দরার এই কঠোর মানসিক দৃঢ়তা ও স্বাধীনচেতা সত্তা তাকে এক অনন্য নারী চরিত্রে পরিণত করেছে, যে কেবল নিজের শর্তে বাঁচে এবং নিজের শর্তেই মৃত্যুকে বরণ করে। খুনের দায় নিজের ঘাড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন চন্দরার একগুঁয়ে গর্বকে তুলে ধরে, তেমনি এটি এক ধরনের নীরব প্রতিবাদ, কেননা সে জানে, হয়তো সে আজও স্বামীকে ভালোবাসে, কিন্তু সেই ভালোবাসার চেয়ে নিজের আত্মসম্মান ও আত্মনিয়ন্ত্রণ তার কাছে অনেক বড়। এই অটল দৃঢ়তা ও গর্বই চন্দরার চরিত্রকে করে তুলেছে ব্যতিক্রমীভাবে শক্তিশালী।

‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পে মিনি এবং কাবুলিওয়ালা রহমতের মধ্যে একটি মজার সংলাপ পাল্টাপাল্টি চলত। রহমত মিনিকে জিজ্ঞেস করত, ‘খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি কখুনু যাবে না?’ ফিরতি, মিনিও তাকে প্রশ্ন করত, ‘তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?’। গল্পের এক পর্যায়ে, জনৈক ব্যক্তিকে ছুরি মারার অপরাধে কাবুলিওয়াালা রহমত গ্রেপ্তার হয়, এবং তখন সে তার কব্জিতে হাতকড়া দেখিয়ে মিনির সঙ্গে সেই পুরনো রসিকতার কথা মনে করিয়ে দেয়। এই রসিকতা আবার ফিরে আসে গল্পের শেষ দিকে, মিনির বিয়ের দিনে, যখন সত্যিই সে তার শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে মিনির বিয়ে ও কাবুলিওয়ালার হাতকড়ার মাধ্যমে একটি প্রতীক তৈরি করেছেন, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, বিয়ের পর নারীদের অবস্থা অনেকটা কারাবন্দীর মতোই, স্বাধীনতার অবসান, নারীর গন্তব্য যেন শিকলে বাঁধা। ট্র্যাজেডি এই যে, ঠাকুরের সেই সময়ের এই ভাবনা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

“তাই, বেহাইয়ের নিকট সে–সম্বন্ধে দরখাস্ত পেশ করিবার পূর্বে রামসুন্দর কত হীনতা, কত অপমান, কত ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে তিনটি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো।” (কথক, ‘দেনাপাওনা’)। এই উক্তিটিই গোটা ‘দেনাপাওনা’ গল্পের নিখুঁত সারাংশ। রামসুন্দর এক এমন ব্যক্তি, যিনি নিজের জীবন নষ্ট করে, অবিরত দুঃখভোগ করে মেয়ের বিয়ের জন্য পণ জোগাড় করতে থাকেন। তিনি চান মেয়ের বিয়ে যেন উচ্চবিত্ত পরিবারে হয়। কিন্তু অন্যদিকে, সেই পণ দিতে গিয়ে তিনি ধারদেনায় জর্জরিত হন এবং টাকার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ান। এসব দেখে–জেনে মেয়ে নিজেও দুঃখ পায় কারণ সে বুঝতে পারে, তার জন্য পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে মারা যায়। তার মৃত্যুর পর, শাশুড়ি– দ্রুত ছেলের আরেকটি বিয়ে ঠিক করে, এবার আরও বেশি পণের আশায়। এই গল্পে পণপ্রথা এবং সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গভীরভাবে আলোকপাত করেছেন। পরিহাসের বিষয়, গল্পের সেই সময়টা থেকে বর্তমান সময়…এই পরিস্থিতির তেমন কোনো অদলবদল হয়নি, সমাজের অবস্থা আজও অনেকাংশে একইরকম রয়ে গেছে।

এক তীব্র পরিহাসের মধ্য দিয়ে কাদম্বিনী তার আত্মঅস্তিত্বের প্রমাণ দেয়। ভালোবাসার মানুষদের সে বোঝাতে চেয়েছিল যে সে বেঁচে আছে, তাদের বিশ্বাস জোগাতেই শেষ পর্যন্ত তাকে মরতে হয়। সে যে মৃত নয় এটা প্রমাণ করার একটা মোক্ষম উপায় হলো কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে সত্যিকারের মৃত্যু বরণ করা। যদিও; তার পরিবার প্রথমবারের মৃত্যুটিকেই মেনে নেয়, আর যখন সে ফিরে আসে, তখন তাকে ভূত মনে করে তাড়িয়ে দেয়। স্নেহের সম্পর্ক সেখানে পরিণত হয় ভয়ের ও অন্ধ ধারণায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এই গল্পে আত্মঅস্তিত্বের সংগ্রাম চিত্রিত করেছেন। একজন নারীর স্বীয় পরিবারেই নিজের উপস্থিতি প্রমাণের যে যন্ত্রণা ও বিচ্ছেদময় ট্র্যাজেডি, তা তিনি গভীর সংবেদনশীলতায় তুলে ধরেছেন, যেখানে একজন নারী নিজের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয়ের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

‘তারাপ্রসন্নের কীর্তি’ গল্পটির সবচেয়ে মর্মান্তিক অংশ হলো যখন দক্ষিণায়নী স্বীকার করে যে, চারটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ার পরেও তিনি পুত্রসন্তান জন্ম দিতে ব্যর্থ হয়েছেন, এবং এজন্যই তিনি মনে করেন যে সাধারণ সংসারজীবনের সুখ তিনি নষ্ট করে ফেলেছেন। রবীন্দ্রনাথ এখানে অত্যন্ত সঠিকভাবে সমাজের অবমূল্যায়নকারী মানসিকতা এবং সন্তান জন্মের মাধ্যমেই মানুষ ও তাদের সুখকে বিচার করার যে চাপ তা তুলে ধরেছেন। গল্পটিতে লিঙ্গবৈষম্য প্রসঙ্গটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

এই সমস্ত গল্পের নারীদের মধ্যে একটি মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে, আর তা হলো, তাঁরা যে সমাজেই থাকুন না কেন, বিশেষ করে বঙ্গীয় সমাজে তাঁরা নারীর অধীনতাকে প্রত্যাখ্যান করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পগুলোর প্রেক্ষাপট যদিও বেশ সেকেলে, তবুও তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। এই গল্পগুলোর নারী–প্রধান চরিত্ররা তাঁদের সময়ের প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক রীতিনীতি, যা নারীদের চুপচাপ সহ্য করে চলতে হতো, সেসবকে অস্বীকার করেছে, এবং নারী মুক্তির পক্ষে সাহসের সঙ্গে অবস্থান নিয়েছে। তাঁরা পুরুষতান্ত্রিক পক্ষপাতদুষ্ট সমাজের বিরুদ্ধে দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছে, এবং তাঁদের নিষ্ঠা, সাহস, দৃঢ়তা ও সংকল্পের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছে। দৈর্ঘ্যে এই গল্পগুলি ছোট হলেও, এদের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী, যা মানবতার গভীরে গিয়ে নাড়া দেয়। আর এটাই ঠাকুরের মতো অসাধারণ সৃজনশীল মানুষের সাহিত্যিক শৈলী ও নৈপুণ্যের সৌন্দর্য। এ–প্রসঙ্গে যথার্থই বলা হয়েছে, “ছোটগল্পকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সফলতা মূলত তাঁর কাব্যিক স্বভাবের জন্যই নিশ্চিত হয়েছিল, কারণ ছোটগল্প ও গীতিকবিতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা রয়েছে।” (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৬২)। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্ম সামাজিক সংস্কারের এক মৌলিক দাবি তুলে ধরে। আজকের দিনে তাঁর গল্প–উপন্যাসপাঠ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে, কারণ এসবের মধ্যে সমাজ গঠনে সহায়ক নানা মতাদর্শ ও আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটে, যা জাতি গঠনের ভিত্তি নির্মাণেও ভূমিকা রাখে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও পরিস্থিতিকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। তাঁর গল্পগুলো সমাজের প্রতি স্পষ্ট নৈতিক বার্তা দেয়, যেখানে নারী–চরিত্রগুলো সমাজ পরিবর্তনের শক্তিশালী আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে চিত্রিত হয়েছে।