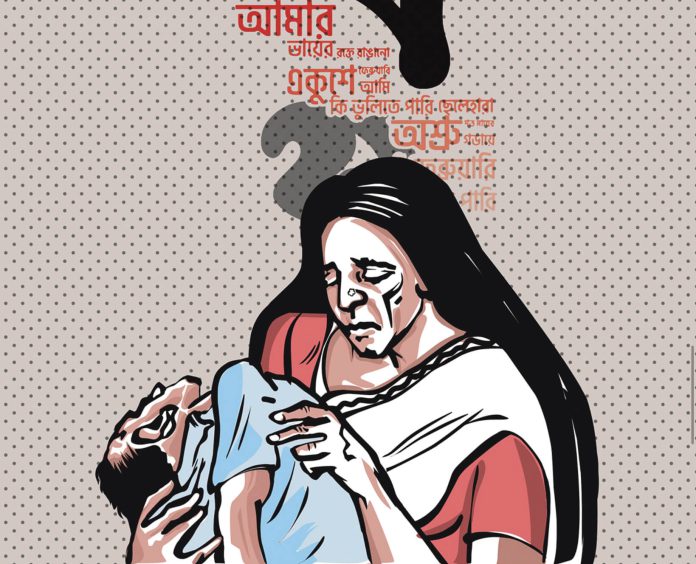

বিশ্বের কোনো জাতিকে ভাষার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে এমন নজির নেই। একমাত্র বাঙালি জাতিকে মায়ের বোলের জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে। ‘ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়/ ওরা কথায় কথায় শিকল পরায় আমার হাতে–পায়ে/ ওরা কথায় কথায়, ওরা কথায় কথায়/ শিকল পরায় আমাদেরই হাতে–পায়ে? কইতো যাহা আমার দাদায়/ কইছে তাহা আমার বাবায়’। ( কথা ও সুর : আবদুল লতিফ)। ওরা কারা? ওরা আর কেউ নয়, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেয়। গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন–একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকে গণপরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এর তীব্র সমালোচনা করেন এবং গণপরিষদে নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। জিন্নাহর মৃত্যুর পর খাজা নাজিমউদ্দিন একই পথে হাঁটেন। বাংলা ও বাঙালির বিরুদ্ধে তিনি অবস্থান নেন। বাংলা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬.৪০% মানুষের ভাষা ছিল বাংলা। অথচ পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী মাত্র ৩.২৭% মানুষের ভাষা উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিল, যা ছিল সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অনৈতিক। জেগে উঠে বাঙালি। ‘ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ/ দুপুর বেলার অক্ত/ বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায়/ বরকতের রক্ত’ (একুশের কবিতা : আল মাহমুদ)। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে শহীদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ নাম না জানা অনেকে। তার মধ্যে কিশোর অহিউল্লাহ, আওয়াল, সিরাজুদ্দীনসহ অনেকে রয়েছেন।

তৎকালীন পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় ১৯৪৭ সালের নভেম্বর–ডিসেম্বরে ভাষা–বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের মার্চে এ নিয়ে সীমিত পর্যায়ে আন্দোলন হয় এবং ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তার চরম প্রকাশ ঘটে। ঐদিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাজপথে বেরিয়ে এলে পুলিশ তাদের ওপর গুলি চালায়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ আপামর জনতা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে সমবেত হয়। তখন শরীরে জ্বর থাকা সত্ত্বেও ছটফট করতে লাগলেন মাহবুব উল চৌধুরী। চট্টগ্রামে বসে তিনি লিখলেন-‘ওরা চল্লিশজন কিংবা আরো বেশি/ যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে–রমনার রৌদ্রদগ্ধ কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলায়/ ভাষার জন্য, মাতৃভাষার জন্য/ যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে/ আলাওলের ঐতিহ্য/ কায়কোবাদ, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের/ সাহিত্য ও কবিতার জন্য/ যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে/ পলাশপুরের মকবুল আহমদের/ পুঁথির জন্য/ রমেশ শীলের গাথার জন্য/ জসীমউদ্দীনের ‘সোজন বাদিয়ার ঘাটের’ জন্য/… সেই চল্লিশটি রত্ন যেখানে প্রাণ দিয়েছে/ আমরা সেখানে কাঁদতে আসিনি/ যারা গুলি ভরতি রাইফেল নিয়ে এসেছিল ওখানে/ যারা এসেছিল নির্দয়ভাবে হত্যা করার আদেশ নিয়ে/ আমরা তাদের কাছে/ ভাষার জন্য আবেদন জানাতেও আসিনি আজ/ আমরা এসেছি খুনি জালিমদের ফাঁসির দাবি নিয়ে।’ (‘কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি’)।

‘একুশের প্রথম কবিতাটি মুদ্রণের জন্য কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেসের তৎকালীন ম্যানেজার দবির আহমদ চৌধুরী ও প্রেস কর্মচারীদের সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি ও আগ্রহের ঐকান্তিকতা রীতিমতো স্মরণযোগ্য।…১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি (মতান্তরে ২৩ ফেব্রুয়ারি) লালদীঘির ময়দানে বিশাল জনসভায় কবিতাটি পাঠের পর এর লেখক মাহবুব উল আলম চৌধুরী, পাঠক চৌধুরী হারুনর রশীদ এবং কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেসে কবিতাটি মুদ্রণের জন্যে প্রকাশক কামালউদ্দিন আহমদ বিএ–এর নামে হুলিয়া জারি হয়। জনসভায় কবিতাটির প্রথম পাঠক চৌধুরী হারুনর রশীদকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। কবিতাটির পাণ্ডুলিপি দেখাতে অসমর্থ হলে মুদ্রাকর দবির দবির আহমদ চৌধুরীকেও গ্রেপ্তার করা হয়। এ জন্যে তাঁকে ছয়মাস জেলও খাটতে হয়েছিল।’(‘প্রসঙ্গ : একুশের প্রথম কবিতা’, চৌধুরী জহুরুল হক, কোহিনূর প্রকাশন, ২০০২, পৃষ্ঠা : ২৬–২৭)।

যে ভাষার জন্য এতো প্রাণ দিল, রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হলো, সেই বাংলা ভাষা এখনো কেন উপেক্ষিত। অনেক ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে ৫৪ বছরের বাংলাদেশে এখনো বাংলা ভাষা সর্বস্তরে চালুর কথা বলতে হচ্ছে। বাংলা ভাষার প্রতি মানুষের উদাসীনতা বাড়ছে। এর মূল কারণ সদিচ্ছার অভাব। ভাষাসৈনিক আহমদ রফিকের মতে, ‘বাংলার ব্যবহার নিয়ে প্রায় সবক্ষেত্রে অদ্ভুত উদাসীনতা, অবহেলা ও সদিচ্ছার অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নইলে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও আদালতের নির্দেশসহ এত সব উদ্যোগ থাকার পরও বাংলা ভাষার ব্যবহার এভাবে কমে যেত না।’ তিনি মনে করেন, পঞ্চাশ, ষাট এমনকি সত্তরের দশকের তুলনায় বাংলার ব্যবহার কমেছে এবং রাষ্ট্রভাষার প্রতি অবজ্ঞা বেড়েছে। বিষয়টি খুবই লজ্জার এবং দুঃখজনক। বাংলা ভাষার প্রতি এমন অবহেলা লক্ষ্য করে ষোড়শ শতকের কবি আবদুল হাকিম লিখেছেন, ‘যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী, সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি। দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়, নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়’।

বিশ্বে ভাষার ব্যবহারসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা এথনোলগ বলছে, পৃথিবীতে বর্তমানে ৭ হাজার ১৬৮টি ভাষা রয়েছে। কিন্তু এর ৪২ শতাংশই ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ অবস্থায় আছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক ভাষা চিরতরে হারিয়েও গেছে। তবে যেসব ভাষা পৃথিবীতে এখনও টিকে আছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ইংরেজি বা ইংলিশ।

পৃথিবীতে খুব অল্প কয়েকটি দেশের মাতৃভাষা ইংরেজি, কিন্তু পৃথিবীতে এমন দেশ বিরল যেখানে মাতৃভাষার পর ইংরেজিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। পৃথিবীতে প্রায় দেড়শ’ কেটি লোক ইংরেজিতে কথা বলে। এথনোলগের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমান পৃথিবীতে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ২৭ কোটির কিছুটা বেশি। পৃথিবীর বহুল ব্যবহৃত ভাষাগুলোর মাঝে বাংলা সপ্তম। ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্বীকৃতি দেয় ইউনেস্কো। ২০০০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ইউনেস্কো মহাসচিব কোইচিরো মাতসুয়ারা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের জন্য বিশ্বের ১৮৮ দেশের প্রতি আহ্বান জানান। এরপর থেকে সারাবিশ্বে নিজ নিজ ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

গবেষকদের মতে, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলেও নিজ দেশে এখনো অবহেলিত বাংলা ভাষা। এ ভাষাকে যথাযথ মর্যাদা দিতে হলে চাই– বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা। ‘মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা/ তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা/ কি যাদু বাংলা গানে!- গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে/ এমন কোথা আর আছে গো/ গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।’ একুশ শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, ভাষা–শহীদদের শুধু স্মরণ নয়, একুশ মানে জীবনের সকল পর্যায়ে বাংলার ব্যবহার। ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’ তবেই যথার্থ হবে।