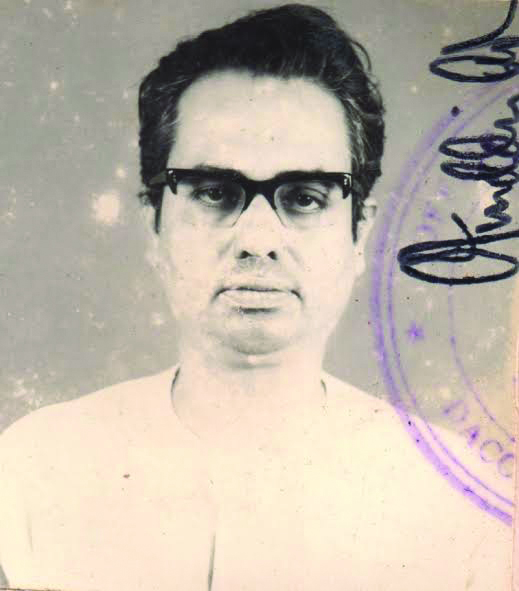

সাহিত্যিকের শিল্প মানস নিয়তই সচেতন থাকে সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ঘটনা এবং রাজনৈতিক অবস্থার বাতাবরণে। মুনীর চৌধুরী (১৯২৫–১৯৭১) এমনই একজন কথাসাহিত্যিক, যিনি তাঁর সময়ের একজন সমাজ ও অধিকার সচেতন বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। ১৯২৫ সালের ২৭ নভেম্বর ঢাকার মানিকগঞ্জে জন্ম নেয়া এ লেখক সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেছিলেন ‘বাংলাদেশের সাহিত্যে আধুনিকতার স্থপতি মুনীর চৌধুরী ছিলেন একাধারে সফল শিক্ষক , ব্যতিক্রমী নাট্যকার , তীক্ষ্মধী সমালোচক ও দক্ষ অনুবাদক। সাহিত্য ও ধ্বনিতত্ত্বের গবেষণায় তাঁর পাণ্ডিত্য ব্যাপকভাবে অভিনন্দিত হয়েছিল। বস্তুত পাকিস্তানি আমলের বাংলাদেশে সৃজনে ও মননে এমন যৌগপত্য অন্য কোনো শিল্পীর প্রতিভায় ঘটেনি।’ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে নতুন জীবনভাবনা ও শিল্পবোধে জাগ্রত বাংলাদেশের কয়েকজন নাট্যকার, প্রাক মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে যারা নতুন প্রাণধর্ম ও রূপ শৈলী নির্মাণ করেছেন, তাঁদের অন্যতম হলেন মুনীর চৌধুরী। তাঁর লেখনী সমকালীন ভারতীয় বঙ্গের ব্যতিক্রম সৃষ্টিকারী আধুনিক নাট্যকারের মতোই, বাংলা নাটকে বিষয়ভাবনা ও নির্মাণ কলায় এনেছেন পাশ্চাত্যের নব নাট্যাঙ্গনের কিছু মৌল প্রবণতা।

মুনীর চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে গতি এনেছেন তাই নয়, তিনি একাধারে গল্পকার, প্রাবন্ধিক এবং ‘অপটিমা মুনীর’ নামে এক মুদ্রন তত্ত্বেরও প্রবর্তক। তাঁর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বলা যায় নাটক এবং একাঙ্কের কথা, যা তিনি রচনা করেছিলেন তৎকালীন শাসন শোষণের প্রতিবাদী অবস্থার নিরিখে। মূলত তিনি নাটককেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মুনীর চৌধুরীর মৌলিক নাটক মূলত দুটো রক্তাক্ত প্রান্তর এবং চিঠি। ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের (১৭৬১) উপর রচিত। সে বিচারে এটি ঐতিহাসিক নাটকের পর্যায়ভুক্ত। বলা যায়, এটি আধুনিক চেতনা, মিথ আশ্রয়ী, ট্র্যাজেডিধর্মী নাটক। রক্তাক্ত প্রান্তরে যুদ্ধের ঝনঝনানি কিংবা বিষাক্ত বারুদের গন্ধ নেই, আছে যুদ্ধের পটভূমি, পরিকল্পনা ও যুদ্ধজনিত করুণ ফলাফল। এতে রক্তাক্ত প্রান্তর নয়, রক্তাক্ত হৃদয়ের হাহাকারই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। নাটকটিতে উপমা, অনুপ্রাস ও আধুনিক শব্দ প্রয়োগে মুনীর চৌধুরী দক্ষতা দেখিয়েছেন। প্রসঙ্গত মুনীর চৌধুরীর নাটক নিয়ে ডঃ আনিসুজ্জামানের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ‘রসে এবং রূপে মুনীর চৌধুরীর নাটক বিচিত্র এবং মনোগ্রাহী। এসব রচনা নাটকের ভাষা ও অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পর্কে আমাদের নতুন ধারণা দিয়েছে। বক্তব্য কেমন করে শিল্পসম্মত উপায়ে প্রকাশ করা যায়, তার শিক্ষাও এখানে আমরা পাই। বাংলা নাটকের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত না হয়ে কিভাবে তাকে অগ্রসর করা যায়, মুনীর চৌধুরী তা আমাদের দেখিয়েছেন।’ নাটকটি রচনার জন্য তিনি ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন।

‘চিঠি ‘নাটকটি অন্যরকম স্বাদের একটি নাটক, এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকালীন ছাত্রছাত্রীদের পারস্পরিক কলহ, আন্দোলন, প্রেমানুভূতি আর কর্তৃপক্ষের হাস্যকর কার্যক্রমের কমেডি প্রহসন। ‘চিঠি ‘ নাটকের নামকরণের মধ্যেও মূল প্রতিপাদ্য ভাববিষয় নিহিত, প্রেম নিবেদনমূলক চিঠিকে কেন্দ্র করেই নায়ক নায়িকার মধ্যে বিরোধ, ভুল বোঝাবুঝি এবং ঘটনা পরিক্রমায় হৃদয়বৃত্তিক মিলন ঘটার দৃশ্য দেখা যায়। তাঁর নাটকের সংলাপ ছিল সরস, কৌতূহলোদ্দীপক। রক্তাক্ত প্রান্তর ও চিঠি নাটক দুটি মুনীর চৌধুরীকে কালজয়ী শিল্পমর্যাদায় ভূষিত করেছে।

মুনীর চৌধুরী নাটক রচনার প্রতি মনোনিবেশ করেছেন দীর্ঘসময়। এসময়ের মধ্যে তিনি রচনা করেন ২২ টি একাঙ্ক নাটক। তাঁর এ নাটকগুলোর মধ্যে কবর, দন্ডকারণ্য, সংঘাত, পলাশী ব্যারাক, মিলিটারী, বংশধর উল্লেখযোগ্য। তাঁকে এসব একাঙ্ক লিখতে হয়েছে বেতার, মঞ্চের জন্য। আমরা বলতে পারি ‘কবর’ নাটকের কথা। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত অবিস্মরণীয় শিল্পসফল বিখ্যাত এই একাঙ্ক নাটক। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি জেলে যান এবং ১৯৫৩ সালে সেখানে বসেই এই নাটকটি রচনা করেন। বাঙালির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক একটি ঘটনার এমন প্রতিবাদী নাট্যরূপ এক অভিনব সৃষ্টি । এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৪৩–৪৪ সালের দিকে মুনীর চৌধুরীর সাথে ঢাকায় অবস্থানরত কয়েকজন মার্কিন সেনার পরিচয় হয়। সেই সূত্রে আমেরিকান সাহিত্যিক আরউইন শ ‘র ইঁৎু , ঞযব উবধফ নাটকটি পড়ার সুযোগ হয় । এটি তাঁর ‘কবর’ নাটক রচনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করলেও নাটকটিকে মূল জীবন দৃষ্টি ও নান্দনিক চারিত্র্য লক্ষণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়নি ।

পৌরাণিক বিষয়গুলো নিয়ে তিনি ভেবেছেন এবং এ বিষয়ে বিশ্লেষণ পূর্বক ‘দন্ডকারণ্য ‘ নাটকে এর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন । মিথকে চলমান জীবনের সাথে একীভূত করে নাট্য নিরীক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব অবিস্মরণীয় । তিনি যতগুলো একাঙ্ক রচনা করেছেন, তার প্রতিটির মধ্যেই তৎকালীন সামাজিক আর রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁর ‘মানুষ ’, ‘একটি মশা ‘, ‘মিলিটারী’ একাঙ্কগুলো অসামপ্রদায়িক চেতনা, প্রগতিশীলতা এবং মানবিক মূল্যবোধের শিল্পিত প্রকাশ। প্রাবন্ধিক, গবেষক মোহাম্মদ জয়নুদ্দিনের ভাষায় ‘একাঙ্ক নাটক নাট্যজগতে কেবল আঙ্গিকগত প্রথা ভাঙ্গার বিদ্রোহই আনেনি, স্বল্প ব্যায়ে মঞ্চস্থ করার নিমিত্তে সমাজ বদলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মুনীর চৌধুরীর জীবন ও শিল্প মানসে ফ্যাসিবাদ বিরোধী চেতনা এবং এদেশের নাট্যাঙ্গনে নতুন প্রাণসঞ্চারের বাসনা সক্রিয় ছিলো বলেই তিনি একাঙ্ক নাটক রচনায় বেশি মনোযোগ দেন, আর তাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন। বলা যায়, বাংলাদেশের একাঙ্ক নাট্যসাহিত্যের ধারায় তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ অথচ উজ্জল পথিকৃৎ । ’

মুনীর চৌধুরী প্রাক স্বাধীনতা পর্বে বিদেশী নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তরে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। শেক্সপিয়ার, টেনেসি উইলিয়ামস, বারনারড শ, গলসওয়ারদি , স্ট্রিন্ডবারগ প্রমুখ নাট্যকারের রচনা অনুবাদে মুনীর চৌধুরী সবিশেষ সার্থকতা অর্জন করেন।

গল্পের ভুবনে মুনীর চৌধুরী বিচরণ করেছেন সীমিত পরিসরে। তিনি কিছু সার্থক গল্প রচনা করলেও তাঁর কোনো গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। প্রগতিশীল সমাজচেতনা এবং কৌতুকাশ্রয়ী সামাজিক অসঙ্গতির চিত্ররূপায়নই মুনীর চৌধুরীর গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ১৯৪৩ থেকে ১৯৫২ এই কালপরিসরে মাত্র সাতটি গল্পের খোঁজ মেলে। এ প্রসঙ্গে তাঁর ‘খড়ম’, ‘মানুষের জন্য ‘,নগ্ন পা’,’বাবা ফেকু’, ‘ন্যাংটার দেশে’, একটি তালাকের কাহিনী ’ ‘ফিডিং বটল ‘ গল্পগুলো উল্লেখযোগ্য । তাঁর গল্পের বিষয় বিন্যাসে অভাব, অশিক্ষা, ও অন্ধত্বে নিমজ্জিত সমাজ জীবন, বস্ত্রহীন নারী পুরুষের করুণ চিত্র ফুটে উঠছে, এছাড়াও তিনি গল্পে সমাজের ধর্মব্যবসায়ী, বিত্তবান ব্যক্তিদের ভন্ডামী, নারীলিপ্সা এবং শঠতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। মুনীর চৌধুরী গল্পকে খুব আড়ম্বরের মধ্যে টেনে নিয়ে যান না, বরং তাঁর গল্পে উদারমানবিক জীবনদৃষ্টি, স্বদেশ ভাবনা ও শিল্পপ্রজ্ঞা প্রতিভাত।

গবেষণা ও প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরী শ্রমসাধ্য অবদান রেখেছেন । অনেক পরে তিনি গবেষণা ও প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। ১৯৬৫ সালে প্রকাশ করেছেন মীর মোশাররফ হোসেনের সাহিত্য কর্মের উপর গবেষণা গ্রন্থ ‘মীর মানস’। ভাষা তত্ত্বের উপর গবেষণা করেছেন , লিখেছেন ‘বাংলা গদ্যরীতি গ্রন্থ । ভাষাতত্ত্বের উপর প্রবন্ধ ‘ বাংলা ভাষা বর্ণনার ভূমিকা ’ রচনা করে সমৃদ্ধ করেছেন নিজের চিন্তা ভাবনাকে। প্রাচীন কিংবা মধ্যযুগের সাহিত্য নয়, আধুনিক সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব ও নাট্যসাহিত্যই তাঁর গবেষণা ও প্রবন্ধ রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে।

উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী ছিলেন মুনীর চৌধুরী । ১৯৬৫ সালে তিনি বাংলা টাইপরাইটিং যন্ত্র উদ্ভাবন করেন যার নাম দাঁড়ায় ‘অপটিমা মুনীর ‘। এটি পরবর্তীতে কম্পিউটারে বাংলা ফন্ট তৈরিতে ভূমিকা পালন করে। বাংলা টাইপিং এর ক্ষেত্রে ‘মুনীর অপটিমা’ স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে বিশেষ ভূমিকা নেয়।

ছোটগল্প ও প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে মুনীর চৌধুরীর লেখক জীবনের সূত্রপাত। নাটক রচনাকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি তাঁর লেখালেখির জীবনকে সমপ্রসারিত করেছেন। দেশপ্রেমিক ও প্রগতিবাদী লেখক ছিলেন তিনি, ছিলেন কুসংস্কারবিরোধী, অসামপ্রদায়িক, সমাজ–সচেতন লেখক । তাইতো অনেকের কাছেই তিনি ছিলেন অপ্রিয়। দুঃখজনক হলেও সত্যি, বুদ্ধিজীবী নিধনের নীলনকশায় মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাত্র দুইদিন আগে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সমর্থক স্বাধীনতাবিরোধীরা তাঁকে ধরে নিয়ে যায় এবং সম্ভবত ওইদিনই তিনি তাদের হাতে নিহত হন। মাত্র ৪৬ বছর বয়সে প্রতিশ্রুতিশীল এই সাহিত্যিকের জীবনাবসান ঘটে।