কবি কাজী নজরুল ইসলাম সত্যিকারের বাঙালি কবি। হিন্দু ও মুসলিম উভয় জাতির সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম ও সভ্যতার ধারা ও চিন্তা প্রণালীর সাথে তাঁর পরিচয় সুগভীর। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের সেতু রচনা করেছেন, সাহিত্যকে সামপ্রদায়িকতার সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদনের পরে নজরুলেরই বোধ হয় সবচেয়ে নাটকীয় জীবন অতিবাহিত হয়েছিল, উজ্জ্বল উদ্দাম জীবননাট্যের মধ্য পথেই ট্র্যাজেডির সেই গহন অন্ধকার মধুসূদনের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

নজরুলের হিন্দুদের নিয়ে বিভিন্ন সময় যে রচনা দেখা যায়, তাতে মুসলমানরা নজরুলকে হিন্দু প্রেমিক বলেছেন–এমনকি হয়তো ‘কাফেরই’ বলে ফেলেছেন আর হিন্দুদের কোন কোন মহলে হয়তো নজরুলকে ইসলাম প্রেমিক বলা হয়। কিন্তু মূলত নজরুল কোনো তথাকথিত ধর্মের তোয়াক্কা করতেন না। সাধারণত যাকে ধর্ম বলা হয় নজরুল ছিলেন তার বিরোধী। ‘সর্বহারা’র কবিতাগুলোতে যে মানব নিষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায়, তাই হচ্ছে নজরুলের আসল ধর্ম। সেই মানবিকতা ‘বিদ্রোহী’ কবিতারও প্রাণ। এই ধর্মকে অধর্ম বলা সম্ভব, নাস্তিকতা বলা সম্ভব। এ চিন্তা হিন্দুয়ানিও নয়, ইসলাম প্রচারও নয় ।

নজরুলের প্রতিভার এক সর্বোত্তম প্রকাশ তাঁর গীতিকবিতা। অনেকের মতে তিনি বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টা (ঈড়সঢ়ড়ংবৎ )। তাঁর কবিতায় প্রতীকবাদ, ইসলামী চেতনা, সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতি পাঁচমিশালীর সাক্ষাৎ মিললেও তিনি নিঃসন্দেহে বাংলার প্রথম জাতীয় গণতান্ত্রিক কবি। তাঁর গানে তিনি নিজেকে আরো নিবিড় ও ব্যাপকভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনিই গানে, যেমন শ্যাম ও শ্যামার আরতি করেছেন তেমনি হযরত মোহাম্মদের প্রশস্তিতে গদগদ হয়েছেন। একই সময়ে কীর্তন ও গজলও গেয়েছেন। কখনও সাম্পান মাঝির ভাটিয়ালি রাগে, কখনো সাঁওতালি ঝুমুরের সুরে গান ধরেছেন। কখনো রামপ্রসাদের ভক্তিভাবে, কখনো হাফিজের প্রেম প্রভাবে মাতোয়ারা হয়েছেন। সর্বোপরি তিনিই হিন্দু মসলিম নির্বিশেষে বাংলার ঐতিহ্যের প্রতি যত্নশীল হয়ে কাজ করেছেন। জাতির দুর্দিনে তিনি রচনা করেছেন ‘দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে’র মতো স্বদেশী সঙ্গীত। নজরুল আরবী ফারসি শব্দ আমদানী করে কেবল বাংলা ভাষার সম্পদ ও সৌন্দর্যই বাড়িয়ে তোলেননি, মুসলমানদের বাংলা সাহিত্যে যে একটা নিজস্ব জন্ম অধিকার আছে, আপন বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের গৌরবোজ্জ্বল ক্ষেত্র আছে, সেই দাবীই তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

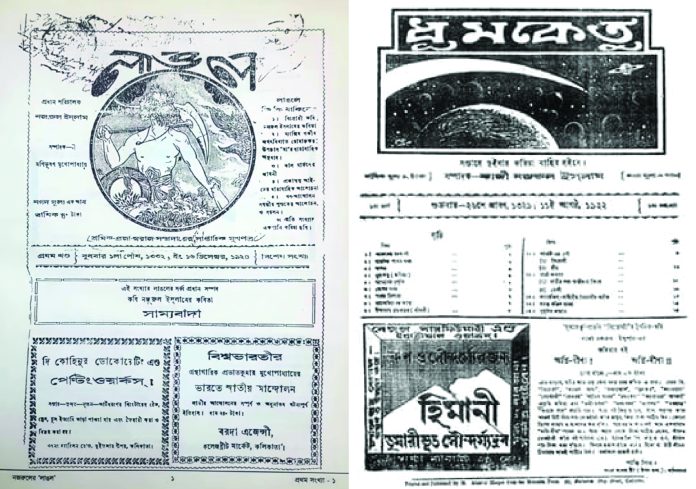

নজরুল যে সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে সময়কালটি ছিল ব্রিটিশ শাসনের চরম আন্দোলিত সময়। বঙ্গভঙ্গ, প্রথম মহাযুদ্ধ, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের উত্তঙ্গ কাল। নজরুল সেনাবাহিনীতে থাকার সময়ই তাঁর ভেতরে চিত্তচাঞ্চল্য তৈরি হয়। তাঁর চেতনায় বিপ্লবী ভাবনার উন্মেষ ঘটে। বিশেষ করে মহাযুদ্ধোত্তর বিভিন্ন আন্দোলন নজরুলকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এর ফলে তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। এজন্য তাঁকে ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়তে হয়। মুক্তি সংগ্রামের ভাবপ্রবণ আদর্শ তাঁকে বেশী প্রভাবিত করেছে। পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মুজফফর আহমেদ ছিলেন নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কোলকাতার তালতলা লেনে তাঁর সাথে একসঙ্গে থাকার সময় ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে নজরুল ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি রচনা করেন। কমরেড মুজফফর আহমেদ ছিলেন এই ‘বিদ্রোহী’ কবিতার প্রথম শ্রোতা। ১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি ‘বিজলী’ পত্রিকায় এটি প্রথম ছাপা হয়, পরবর্তীতে ‘মোসলেম ভারত’ ‘সাধনা’ ‘প্রবাসী’ ‘ধুমকেতু’ প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কাজী নজরুল ইসলামের নামের আগে ‘বিদ্রোহী কবি’ এই বিশেষণটি সংযুক্তির ক্ষেত্রে ‘বিদ্রোহী’ কবিতার শিরোনামের প্রভাব অনিবার্য। ‘বিদ্রোহী’ প্রকাশের পর ‘মোসলেম ভারতে’ নজরুল ইসলাম আর ‘হাবিলদার’ শব্দটি ব্যবহার করেননি।

নজরুল তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা পর্বে সাংবাদিকতার মতো পেশাকে এক কর্ম বৈচিত্র্যে প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ‘নবযুগ’ এবং ‘ধূমকেতু’ পত্রিকার মাধ্যমে তিনি তাঁর সাহিত্য চেতনাকে শানিত করেছেন। ‘নবযুগে’ কাজ করার সময় নজরুলের মধ্যে কবি ও স্বাধীনতার সৈনিক এই দুই সত্তার প্রকাশ দেখা যায়। ‘নবযুগ’ এবং ‘ধূমকেতু’ পত্রিকায় নজরুল যেমন অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেছিলেন তেমনি মেহনতি মানুষের পক্ষেও তাঁর লেখনী ছিল সদা জাগ্রত। এই ‘ধূমকেতু’ পত্রিকার পূজা সংখ্যায় ১৯২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ কবিতাটির প্রকাশের কারণে ব্রিটিশ সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে কবিতাটি বাজেয়াপ্ত করে এবং নজরুলকে এক বছরের দন্ড দিয়ে কারাগারে বন্দি করে। বিদ্রোহী চেতনার কবি তখন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আর কারাগারে থাকার সময়ই ১৯২৩ সালে ২২ ফেব্রুয়ারিতে বসন্ত উৎসবের দিন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বসন্ত’ নাটকটি নজরুলকে উৎসর্গ করেন। বইটি জেলে পৌঁছে দিয়েছিলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯২৫ সালের শেষদিকে নজরুল প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। সে সময় তিনি নিজেকে শিক্ষিত সমপ্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কৃষক ও জেলেদের আন্দোলনের মধ্যে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত মজুর স্বরাজ পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র হিসেবে ‘লাঙল ‘ প্রকাশিত হয়। কাজী নজরুলের পরিচালনায় এটি আত্মপ্রকাশ করে ১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর। রুশ বিপ্লব তাঁর এই পত্রিকাটি প্রকাশের পেছনে উৎসাহ যুগিয়েছিলো। তাঁর ভেতরে সাম্য চেতনারও বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। ‘সাম্যবাদী ‘ কবিতা রচনার মাধ্যমে এই চেতনা অনেকটা সজীব হয়ে ওঠে আর কবিতাটি প্রকাশ হয় এই ‘লাঙল ‘পত্রিকায়। ঠিক তেমনি ‘সওগাত’ পত্রিকার সাথে নজরুলের আত্মিক সম্পর্ক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রকে উজ্জ্বল করেছে, তাঁর সাহিত্যচর্চা এবং মেহনতি মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ককে সুদৃঢ় করেছে।

নজরুল ইসলামের ওপর প্রধানত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ সাহিত্যিক ছায়াপাত করে গেছেন। নজরুলের বিদ্রোহভাব, বিপ্লবী চেতনা, মানবপ্রেম, স্বদেশ প্রেম, সাম্যবাদ, সমাজচেতনা সমকালীন কবি সাহিত্যিকদের মাঝেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র, মিত্র, বিমল চন্দ্র ঘোষ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ফররুখ আহমদ এঁদের ভেতরেও নজরুলের প্রভাব পড়েছিল। ইসলাম জাগরিত কবিতামালায় ফররুখ আহমদ নজরুলের কবিতার হাত ধরে খানিক এগিয়ে গেলেও পরে মোড় ঘুরে এসে তিনি এগিয়ে গেছেন নিজের সমুদ্র চিহ্নিত নীল রাস্তা ধরে। কবি গোলাম মোস্তফাও নজরুলকে অবলম্বন করে চলে গেছেন জ্ঞাত অজ্ঞাতে। নজরুলের কোনো কোনো গানের সঙ্গে জীবনানন্দের রচনার আত্মীয়তা দেখা যায় । নজরুলের ‘মোরা আর জনমে হংসমিথুন ছিলাম ‘আর জীবনানন্দের ‘আমি যদি হতাম বনহংস, বনহংসী হতে যদি তুমি’ গানে ও কবিতায় সাদৃশ্য উল্লেখ্য। নজরুল ইসলামের মতোই প্রেমেন্দ্র মিত্র ও ফররুখ আহমদ স্বপ্ন ও উৎপীড়নের রঙে লেখা নিয়ে অন্বেষণ করে গেছেন। ফররুখ আহমদের আরব্য সন্দীপ্তির স্বপ্নচারিতায় নজরুলের ছায়া সম্পাতিত হয়েছে কখনো। নজরুলের ‘খেয়া পারের তরণী ‘ও ফররুখের ‘পাঞ্জেরী’ কবিতার পাশাপাশি স্থাপন করাও যুক্তিসঙ্গত।

নজরুলের উপন্যাসের সংখ্যা বেশি নয়। কাব্য রচনার দিকে তিনি যতটা মনোযোগ দিয়েছিলেন, উপন্যাস রচনায় ততটা ছিলেন না। উপন্যাসের সংখ্যা মাত্র তিনটি–বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা এবং কুহেলিকা। সংখ্যায় অল্প হলেও কাজী নজরুল ইসলামের মানস পরিচয় এবং বাংলা উপন্যাসের যুগ চেতনার প্রেক্ষিতে উপন্যাসত্রয় অত্যন্ত তাৎপর্যময়। তাঁর উপন্যাসের আকর্ষণীয় দিক ভাষা বৈশিষ্ট্য। নজরুলের উপন্যাসের জীবন ও সমাজ দৃষ্টির মতো তাঁর ভাষাও জীবনে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের মতোই জাজ্বল্যমান, অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতায় ঘনিষ্ঠ ও অভিনব।

সাহিত্যক্ষেত্রে নজরুলের আবির্ভাব, কবিত্ব শক্তির পরিচর্যা ও বিকাশ যেহেতু প্রথম তিন দশকেই, সেহেতু এসময়ের বিশ্ব তথা ভারতীয় উপমহাদেশের অস্থির জীবনের দ্বন্দ্ব–বিক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা, চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা তাঁকে আন্দোলিত করেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এই ভারতীয় উপমহাদেশে ছিল সামপ্রদায়িক হানাহানি। এই সময়ে নজরুল উপলব্ধি করেছিলেন হিন্দু মুসলমানের এই শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব স্থায়ী রূপ নিলে দেশের প্রভূত ক্ষতি হবে। তাইতো তিনি তাঁর সাহিত্য কর্মে হানাহানির এই কথা বিধৃত করে ঐক্যের সুর তুলেছিলেন। হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির একতার বাণী তাঁর কাব্যেও ধ্বনিত হয়েছিল, যা সমকালীন চেতনাসমৃদ্ধ। হিন্দু মুসলমানের গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন। যিনি নিজ ধর্মের সার সত্য সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন, অন্য যে কোন ধর্মের মূলসত্যের প্রতিই তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদিত, নজরুলের ক্ষেত্রে এ কথা পুরোপুরি সত্য। বর্তমান এই উপমহাদেশে সামপ্রদায়িক বিভেদ যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, নজরুলের এই অসামপ্রদায়িক চেতনার ভাবনা সবার বিবেককে সচেতন করতে পারে ।

নজরুলের প্রাত্যহিক জীবন কখনোই সুখকর ছিল না, দরিদ্র অবস্থার মাঝে তাঁর পারিবারিক জীবন অতিবাহিত হয়। দুঃখপীড়িত অনন্য প্রতিভাধর এই কবির জীবনকাল ৭৭ বছর হলেও মাত্র ৪৩ বছর বয়সে তিনি অসুস্থ এবং বাকশক্তিহারা হয়ে যান। স্বল্প সময়ের সাহিত্য সাধনায় তিনি অভূতপূর্ব সৃষ্টিকর্ম বাঙালিকে দিয়ে গেছেন। সুস্থ অবস্থায় তিনি বয়স পার করলে তাঁর সৃষ্টিশীলতা কোন পর্যায়ে যেত তা সহজেই অনুমেয় । তাঁর সাহিত্য ভাবনা, সংগ্রামী জীবন, বিপ্লবী চেতনা বাংলা সাহিত্য জগতের সম্পদ। নজরুলের জীবনবোধের কেন্দ্রীয় মীমাংসাটি হলো শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়নের হাত থেকে মানবাত্মার মুক্তি আকাঙ্ক্ষ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, জাতিশোষণ, শ্রেণীশোষণ ও ধর্ম শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের শৃঙ্খলিত বিবেককে জাগ্রত করাই ছিল তাঁর জীবন মন্ত্র। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছিলেন

‘নজরুল ইসলামের সমস্ত কবি জীবনের সদা জাগ্রত, সবচেয়ে দীপ্ত প্রেরণার উৎস হল শোষণহীন এক সমাজ আর সুস্থ বলিষ্ঠ মানবতা সমৃদ্ধ গভীর এক প্রত্যাশা আর তার জন্য ক্লান্তিহীন আপোষহীন সংগ্রাম ।’