‘পঁচিশে মার্চের নারকীয় রাত্রি কাটে পত্রিকা অফিসে, সকল বর্বরতার কেন্দ্রস্থলের খুব কাছেই প্রেস ট্রাস্ট ভবনে। ছাব্বিশেও তাই, কারণ দিনরাত কার্ফু। সাতাশে সকালে বেড়িয়ে পড়ি…..আমার গাড়ীতে বদরুদ্দীন, মুসা জাঁদরেল সব সাংবাদিক। বদরুদ্দিনের (মর্নিং নিউজের সম্পাদক) বেহারি বুলির বদৌলতে সকলকে বাসায় পৌঁছিয়ে, কলেজ স্ট্রীটে আমার বাসায় ফিরি।…. পশ্চিম বঙ্গ শিল্প সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী সহায়ক সমিতির অর্থানুকূল্যে ও অমানুষিক শ্রমে দাঁড়িয়েছে একশ জনের মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী সংস্থা। তার মহড়া অনুষ্ঠান হিমশিম খাচ্ছি। ছয় মাসে প্রায় আড়াইশ অনুষ্ঠান করেছে সেই শিল্পী সংস্থা, শরণার্থী শিবিরে, মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে, পশ্চিম বঙ্গের জেলায় জেলায়’। বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ওয়াহিদুল হক ‘গান দিয়ে যুদ্ধ’ নিবন্ধে মুক্তিযুদ্ধের শিল্পীদের নিয়ে এই স্মৃতিচারণ করেছেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকেই মূলত বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাথে যুক্ত হয়, জাগরণের গানে উদ্দীপ্ত হয়। তারো পূর্বে ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে নির্বাচিত গণ পরিষদ সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান ‘আমার সোনার বাংলা’ গান পরিবেশনের মাধ্যমে।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে এদেশের মুক্তিকামী মানুষ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গানের সাথে প্রাণ জড়িয়ে নেয়। সেই গান মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করেছে, পাশাপাশি সাধারণ মানুষের প্রাণে গতি সঞ্চার হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের গানকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। এক. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ধারণকৃত এবং প্রচারকৃত, দুই. উক্ত কেন্দ্র থেকে প্রচারিত স্বাধীনতা পূর্বকালে স্টুডিওতে সংগৃহীত গানের রেকর্ড, তিন. মুক্তিযুদ্ধের পর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচিত গান। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিযুদ্ধের যেসব গান গণজাগরণে ভূমিকা রেখেছে এমন গানের সংখ্যা পঞ্চাশেরও অধিক হবে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আমার সোনার বাংলা, জয় বাংলা বাংলার জয়, কারার ঐ লোহ কপাট, দুর্গম গিরি কান্তার মরু, মোরা ঝঞ্জার মতো উদ্দাম, জনতার সংগ্রাম চলবে, বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা, তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর, সোনা সোনা সোনা লোকে বলে শোনা, সালাম সালাম হাজার সালাম, শোন একটি মুজিবরের থেকে, মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে, পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, তারা এদেশের সবুজ ধানের শীষে, আমার প্রতিবাদের ভাষা, হাজার বছর পরে, নোঙ্গর তোল তোল, সাড়ে সাত কোটি মানুষের আরেকটি নাম, বাঁধ ভেঙে দাও, বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে। শুধু শিল্পীরা কেন শিল্পী মুক্তিযোদ্ধারাও রণাঙ্গনের সাথীদের গান গেয়ে উজ্জীবিত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালে আগরতলার ক্যাম্পগুলোতে পপ সম্রাট খ্যাত আজম খানের গণসংগীত ও প্রচুর উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। তিনি সেক্টর ২ এ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এর অধীনে সরাসরি যুদ্ধ করেন এবং প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে জহির রায়হান এক অবিস্মরণীয় নাম। জহির রায়হান নিজেই বলতেন বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন না হলে মুক্ত চিন্তার ফসল চলচ্চিত্রে আসবেনা। তাইতো তাঁকে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে হয়নি। তাইতো প্রাক মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তিনি নির্মাণ করেন ‘জীবন থেকে নেয়া’। ঊনসত্তরের পটভূমিতে রচিত ‘জীবন থেকে নেয়া’ এদেশের প্রথম মুক্তিযুদ্ধের ছবি বললে অত্যুক্তি হবে না। মুক্তির পর তৎকালীন পাকিস্তানী সামরিক জান্তা ভীত হয়ে ছবিটি বন্ধ করে দেয়, জনতার আন্দোলনে একদিন পর ছবিটির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। এরপর তিনি ‘লেট দেয়ার বি লাইট’ ছবিটি শুরু করলে সেটি শেষ করার পূর্বেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। তিনি মুক্তবুদ্ধিচর্চাকারী চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বীয় দায়িত্বই শুধু পালন করেননি আর্থিকভাবে রাষ্ট্রকে নিজ পরিসর থেকে সহায়তা করেছেন। তাহলো জীবন থেকে নেয়া মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে কোলকাতায় মুক্তি দেয়া হয় এবং নিজ আর্থিক কষ্টের মাঝেও ছবির বিক্রয়লব্ধ অর্থ তিনি স্বাধীন বাংলা সরকারের কাছে তুলে দেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বব্যাপী জনমত গঠনে ‘স্টপ জেনোসাইড’ অনন্য ভূমিকা রেখেছিল। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও চলচ্চিত্র নির্মাতা আলমগীর কবীর ‘মুজিবনগরে চলচ্চিত্র: কর্ম ও প্রত্যাশা’ নিবন্ধে লিখেছেন ‘লিবারেশন কাউন্সিল অব ইন্টেলিজেনশিয়ার সাধারণ সম্পাদক জহির রায়হানকে ছবিটির নির্মাণের দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রায় দুই মাসের অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে তৈরি হয় ‘স্টপ জেনোসাইড’। মুক্তিবাহিনীর কুষ্টিয়া সেক্টরের একটি ক্যাম্পের দৈনন্দিন কার্যক্রম এবং ভারতের সীমান্ত বরাবর কয়েকটি উদ্বাস্তু ক্যাম্পে অবস্থানরত পাকিস্তানি গণহত্যার হাত থেকে পালিয়ে আসা অসংখ্য নর নারীর হৃদয় বিদারক প্রামাণ্য ফুটেজের সাথে গণহত্যার স্থিরচিত্রের গ্রন্থনার মাধ্যমে ছবিটি নির্মাণ করা হয়। ছবিটির দৈর্ঘ্য ২০ মিনিট এবং আন্তর্জাতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে ধারাভাষ্য দেয়া হয় ইংরেজিতে। ধারাভাষ্যকার ছিলেন আলমগীর কবীর। স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের সকল সদস্য অজ্ঞাতস্থানে ছবিটি দেখেন এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ নিজে ছবিটির ছাড়পত্র দেন। জহির রায়হানের পরিচালনায় ‘লিবারেশন ফাইটার্স’ নামে আরো একটি ছবি মুক্তি পায়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাসে অগ্রণীই শুধু নন, স্বাধীন বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের রূপরেখা কী হবে সে বিষয় নিয়ে খসড়াও তিনি তৈরি করেছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য স্বাধীনতার পরেই আমরা জহির রায়হানকে হারিয়েছি, হারিয়েছি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের এক স্বপ্নদ্রষ্টাকে।

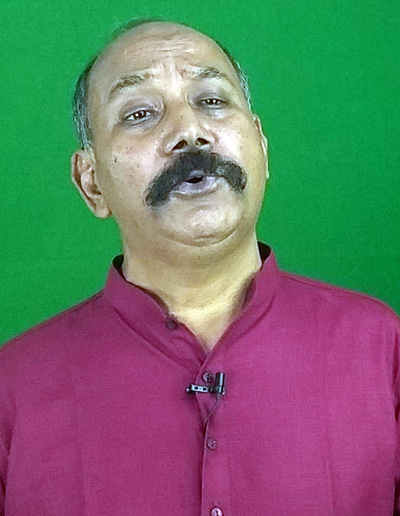

লেখক: ছড়াকার, শিশুসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক।