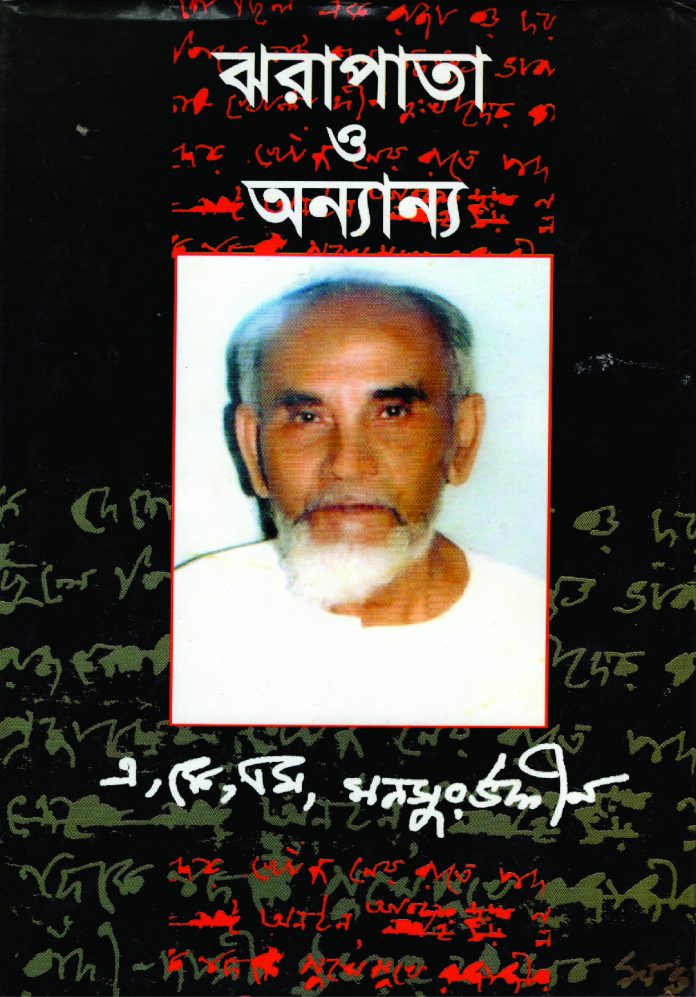

কবি এ. কে. এম. মনসুর উদ্দীনের ‘ঝরাপাতা ও অন্যান্য’ মূলত তাঁর ‘ঝরাপাতা’ কাব্যের দ্বিতীয় বা পরিবর্ধিত সংস্করণ। ‘ঝরাপাতা’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯১ সালের নভেম্বর মাসে সুলেখা ছাপাঘর থেকে (প্রকাশক রফিক সিকদার)। তখন ৩৭টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো। কবি এ. কে. এম. মনসুর উদ্দীন দিনের পর দিন কবিতা লিখে খাতা ভরিয়ে তুললেও তাঁর কবিপরিচিতি ‘ঝরাপাতা’ প্রকাশের পর। তবে তিনি তা স্বনয়নে দেখে যেতে পারেন নি। যখন কাব্যটি প্রকাশের পথে তখন তিনি ভয়ানক কর্কটাক্রান্ত। সন্তানেরা তাঁর মৃত্যু নিকটবর্তী আশঙ্কা করে এক রজনির প্রথম প্রহরে তাঁকে কাব্যটির ট্রেসিং দেখালেন, অনন্তর কিছুক্ষণ পরে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। কবির কাছে কবিতা নিজ সন্তানের মতো। তিনি কাব্যটি না দেখতে পেয়ে বড়ো অতৃপ্ত আত্মা নিয়ে বিদায় জানান মনোহরা ধরিত্রীকে। ‘ঝরাপাতা’ প্রকাশের পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তাৎকালিন অধ্যাপক ও কবি ড. দিলওয়ার হোসেন গুরুত্বপূর্ণ এক আলোচনা লিখেন। সেখানে তিনি লিখেন : ‘ঝরাপাতা–র কবি বড় কবি না হলেও তিনি যে একজন কবি তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিবিড় দার্শনিকের মত মনসুর উদ্দীনের জীবনসত্তা কাব্যসত্তায় এসে কোলাকুলি করে ফিরেছে।’ আরো লিখেন : ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত কবি মনসুর উদ্দীন সবকিছুর ওপরে কবিসত্তার প্রাধান্যের কথা বলেছেন।’

‘ঝরাপাতা’র ৩৭টি কবিতার অধিকাংশ ‘আধ্যাত্মিকতার স্পর্শে ঘনীভূত’ বলে আলোচনাটিতে মন্তব্য করা হয় এবং ‘উপমা’ কবিতাটিকে কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা হিশেবে মত দেওয়া হয়। আলোচনাটি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। আজ দিলওয়ার হোসেন জীবিত নেই। যা হোক, কাব্যটি প্রকাশের প্রায় ২০ বছর পরে তাঁর সুযোগ্য সন্তানেরা আবার তা প্রকাশের তাগিদ অনুভব করায় ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারির বইমেলায় ‘ঝরাপাতা ও অন্যান্য’ নামে এর দ্বিতীয় বা পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির প্রথমে রয়েছে এর প্রথম সংস্করণ (১৯৯১), অতঃপর ‘অন্যান্য পর্ব’। এই পর্বে মনসুর সাহেবের অপ্রকাশিত কিছু কবিতা–ছড়া এবং কিশোর কবিতা, এছাড়া তাঁর লেখা একাধিক চিঠি ও দিলওয়ার হোসেনের আলোচনাটি (শিরোনাম ‘নীরব কবির কাব্য’) অন্তর্ভুক্ত। পূর্বেই বলেছি, প্রথম সংস্করণের অধিকাংশ কবিতা দিলওয়ার হোসেনের আলোচনায় ‘আধ্যাত্মিকতার স্পর্শে ঘনীভূত’ বলা হয়েছে। অরূপ, সসীম–অসীম, পাপী, বন্দী কবিতাগুলো এক্ষেত্রে উল্লেখনীয়। ‘অন্যান্য’ পর্বের কয়েকটি কবিতাও এরকম। মনসুর সাহেব সুফিধর্মীয় পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠা মানুষ বলেই এ ধরনের কবিতা রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। ‘অন্যান্য’ পর্বের একটি কবিতার অংশবিশেষ :

নরকেতে পোড়ায়ে আমারে

যদি তুমি সুখি হও প্রভু

সে নরক বড় মোর প্রিয়

আর কিছু নাহি চাহি প্রভু। (খেলনা)

কবিতাটি পাঠান্তে মনে হয়, তিনি শুধু সুফিধর্মীয় পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠা মানুষ নন, আসলেই একজন সুফি। সুফিধর্মকে প্রেমের ধর্ম বলা হয়ে থাকে। ইরানের কবি জালালুদ্দিন রুমি বলেছেন : ‘প্রেমের ধর্ম সকল ধর্ম থেকে আলাদা। প্রেমিকরা আল্লাহর ধর্ম ও সম্প্রদায়ভুক্ত।’ কবি হাফিজ বলেছেন :

না মান হানফি, না মান শাফেয়ি,

না মান মোজাদানে হাম্বালি দারাম,

মালোকেন হাম না মান মাগার,

মোজহাবে ইশকে মারাম

অর্থাৎ ‘হানাফি, শাফেয়ি, হাম্বলি অথবা মালেকি ধর্ম আমার ধর্ম নয়, আমার ধর্ম প্রেম।’

সুফিধর্মের প্রেম মূলত আশেক ও মাশুকের প্রেম। আশেক প্রেম (ইশ্ক)-এর মাধ্যমে মাশুকের নাগাল পেতে চায়। সুফিধর্মের দিক–নির্দেশনা হলো মাশুককে পাওয়ার জন্য খুশিমনে নরকের লেলিহান শিখায়ও দগ্ধ হতে আশিককে রাজি থাকতে হবে। মনসুর সাহেবের কবিতাটি (খেলনা) এই দিক–নির্দেশনা অবলম্বনে। বলা বাহুল্য, মনসুর সুফিধর্মের হলেও সুফিদের মতো সংসারবিমুখ নন। তিনি লিখেছেন :

স্বর্গে মর্তে সংসারীরাই শ্রেয়

অসংসারীরা সবখানেতেই হেয়

মিথ্যে, নকল, আলসে অসংসারী

সরল সত্য কর্মঠ সংসারী

বিশ্ব গাহিছে সংসারীরই জয়

স্বর্গ মাগিছে অসংসারীর ক্ষয়। (সংসারী ও অসংসারী)

আধ্যাত্মিক কবিতাগুলো বাদ দিলে মনসুর সাহেবের অন্যান্য কবিতাগুলো থেকে স্পষ্ট হয়, তিনি সুফি ধরনের হলেও একজন খাঁটি বাঙালিও বটে। তিনি বিদেশিদের পোশাক প্রভৃতি পরিধানকে দেশীয় কালচারের প্রতি চরম অবমাননা মনে করেন; যেমন মনে করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও কায়কোবাদ।

বিলাতের হ্যাট কোটে বিলাতীরে শোভে ভালো

এদেশীরে তাতে বড়ো মানায় না

সুট–বুট যতো পরো থেকে যাবে সেই কালো

শ্বেত পশ্চিমা সেতো জানায় না।

দেশের জাতির বেশ ছেড়ে নিলে পরভূষা

না জানি এতে কীবা পেলে স্বাদ

পদে দলি আপনারে মাগো তুমি রাঙা ঊষা

আঁকো মনে স্বাধীনতার বাঁকা চাঁদ। (পরিচ্ছদ)

বাঙালি হিশেবে তিনি এমনই খাঁটি যে, একুশে ফেব্রুয়ারিকে তিনি দেখতে চান ৮ ফাল্গুন হিশেবে।

এদেশে আজ ৮ই ফাল্গুনের গন্ধ নেই !

এদেশ ফেব্রুয়ারির দেশ

তাই, দপ্তরে দপ্তরে ফেব্রুয়ারির দাপট। (একুশে)

বাঙালিরা সবসময় স্বদেশের স্বাধীনতাপ্রিয়। মনসুর সাহেবও অনুরূপ। ব্রিটিশ শাসনামলে জন্মভূমিকে পরাধীন দেখে ব্যথিত হয়ে লিখেছেন :

জিঞ্জির দিয়া পিঞ্জরে বাঁধা

রাক্ষসিনীর প্রায়

মহাপাতকিনী তুমি;

অম্বরতলে ডম্বরু বাজে

তোমার দুঃখে হায়

হে মোর জন্মভূমি। (অভিশপ্ত জন্মভূমির প্রতি)

কবিতার শরীর নির্মাণে ছন্দ ও অন্ত্যমিল, শব্দ ও বাক্য প্রয়োগে–এমনকি কখনো–সখনো বিষয় নির্বাচনে রবীন্দ্র–নজরুল–জসীম উদ্দীন প্রভাবিত মনসুর সাহেব সুফি ও খাঁটি বাঙালি, এছাড়া স্বদেশের স্বাধীনতাপ্রিয় হওয়ার কারণে শিশুর মতো সহজ ও সরল। সম্ভবত একারণেই শিশুসাহিত্য রচনাতেও তিনি নিবিষ্ট ছিলেন। ‘অন্যান্য’ পর্বে তাঁর কিছু ছড়া ও কিশোর কবিতা সন্নিবেশিত। কয়েকটি ছড়া ও কিশোর কবিতা বিদেশি গল্প–কবিতা এবং মিথ অবলম্বনে। কোনো কোনো ছড়া ও কিশোর কবিতায় ছন্দ ও অন্ত্যমিল প্রয়োগে ত্রুটি থাকলেও শিশু সাহিত্যিকদের কাতারে তাঁর নাম সম্মানের সাথে উচ্চারণযোগ্য মনে করি। ‘অন্যান্য’ পর্বে সন্নিবেশিত তাঁর লেখা একাধিক চিঠি তাঁর পারিবারিক। সন্তানদের কাছে লেখা। সন্তানদের ভবিষ্যৎ নির্মাণে যুগোপযোগী পরামর্শ তাতে বিদ্যমান। পূর্বেই বলা হয়েছে, তিনি সংসারবিমুখ নন। চিঠিগুলো থেকে তা আরো স্পষ্ট। পারিবারিক স্মৃতি হিশেবে কবিপরিবারের জন্য চিঠিগুলো প্রয়োজনীয় বটে।

পরিশেষে কামনা করি, ‘ঝরাপাতা ও অন্যান্য’ পাঠকের কাছে সমাদৃত হোক।