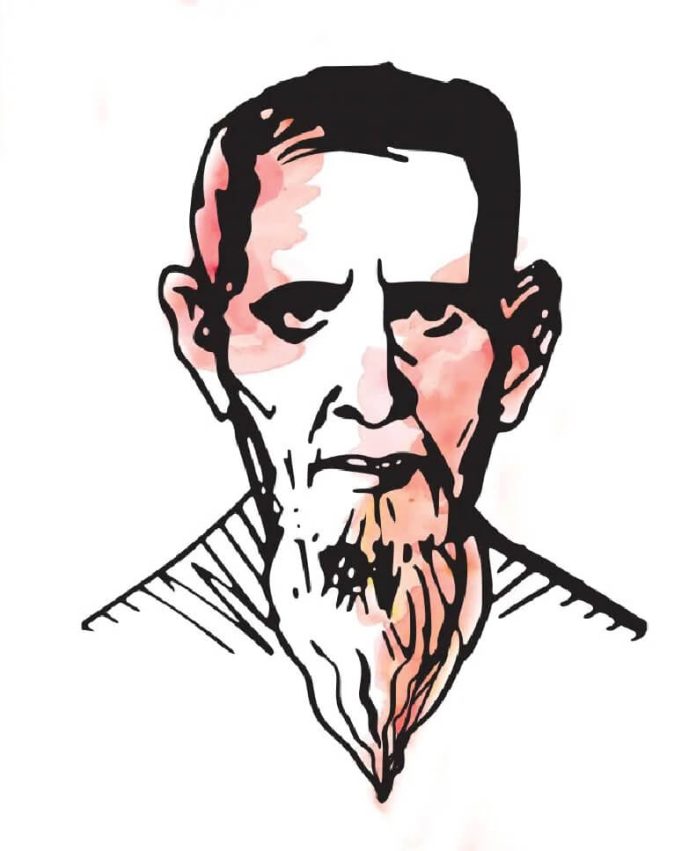

আবদুল করিম জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭১ এর ১১ অক্টোবর, চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার সুচক্রদন্ডী গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। তিন মাস আগে পিতা মুনশি নুরউদ্দীনের বিয়োগ হয়েছে। ৮২ বছরের পূর্ণ জীবন শেষে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর। বাংলার সাহিত্য, গবেষণা, সংস্কৃতি ও সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে আধুনিককালে এক আদিপুরুষ, অতি কীর্তিমান এক বরণীয় ও স্মরণীয় মানুষ। পরিবারদত্ত নাম আবদুল করিম, ‘সাহিত্যবিশারদ’ উপাধি চট্টল ধর্মমন্ডলীর দেওয়া (১৯০৯)। তখন আবদুল করিমের বয়স ৪০ এর নিচে। ততদিনে আবদুল করিমের সুনাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ, গবেষণা ও পুঁথিবিষয়ক রচনার জন্য। সে আমলে বঙ্গীয় মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষার পরিস্থিতিতে আবদুল করিমকে উচ্চশিক্ষিতই বলা যাবে। এন্ট্রাস (এখনকার এসএসসি’র পর্যায়) পাস করে চট্টগ্রাম কলেজ এফএ (উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর সমতুল্য) পড়ার শেষ সময়ে রোগাক্রান্ত হয়ে পরীক্ষা দেননি এবং আর পড়েওনি। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার সেখানেই ইতি। তারপরে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। চট্টগ্রামের কয়েকটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন তিনি। পরে চট্টগ্রামেরই সন্তান বিখ্যাত আমলা মহাকবি নবীনচন্দ্র সেনের স্নেহানুকুল্যে তিনি চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের অফিসে কেরানির পদ লাভ করেন। আরও পরে চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্কুল অফিসে সিনিয়র ইন্সপেক্টর কেরানির পদাসিন হয়ে একপর্যায়ে অবসর গ্রহণ করেন। শাহরিক–জীবন আবদুল করিমের পছন্দের বাইরে ছিল। বলতে গেলে, সারাটা জীবন তিনি সুচক্রদন্ডীর গ্রামীণ পরিবেশেই কাটিয়েছেন এবং সেখান থেকেই সর্ববঙ্গীয় বিদ্বৎমন্ডলীতে সম্মানিত স্থান অধিকার করে নেন।

জীবনধারণ ও সংসার পরিচালনার জন্য মানুষকে কোনো না কোনো পেশায় বা কর্মে নিয়োজিত থাকতে হয়। সময়–সময় সামাজিক মানুষের বাসনায়ও সাড়া দিতে হয়, জনহিতকর কাজে এগিয়ে আসতে হয়। আবদুল করিম স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন। কিন্তু এগুলো আবদুল করিমের পরিচয় নয়। তাঁর সুপরিচিতি পুঁথি সংগ্রহ ও সম্পাদনার মাধ্যমে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উপকরণ সঞ্চয়নের জন্য। সঙ্গে পুঁথি ও মধ্যযুগের সাহিত্যবিষয়ক অজস্র লেখালেখি তো আছেই। “তিনি পুঁথি সংগ্রহ না করলে এবং পুঁথির বিষয়বস্তু প্রকাশ না করলে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসের কয়েকটি অধ্যায় অলিখিত থাকতো। সাহিত্যবিশারদ হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কবিদের রচিত কাব্যসংগ্রহ করেন। তিনি সংগ্রহ না করলে মুসলমানদের রচিত কাব্য সংগৃহীত হতো না।” (ড.আবদুল করিম)।

মূলত এ ভাবনা থেকে সাহিত্যবিশারদ নিজের যাপিত জীবন উজাড় করে হন্যে হয়ে ছুটেছেন প্রাচীন পুঁথিসাহিত্যের দিকে। তৎকালীন রক্ষণশীল সামাজিক পরিবেশের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ তাঁর এক জীবনের শ্রম ও সাধনায় বিপুল সংখ্যক পুঁথি সংগ্রহ করেছেন, পাঠোদ্ধার সম্পন্ন করেছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আবদুল করিমের অবদান শুধুমাত্র প্রাচীন পুঁথিপত্র সংরক্ষণের জন্যে নয়, তিনি বাংলার মুসলমানদের আত্মপরিচয় অনুসন্ধানে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিলেন। অন্ধকারকে হারিয়ে যে আলো জ্বালিয়েছেন তা কাল থেকে কালান্তরে বহমান থাকবে। কিংবদন্তি রাজনীতিবিদ আসহাব উদ্দিন আহমদ বলেছেন ‘আমাদের অতীত আবিষ্কারের জন্য তিনি কলম্বাসের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁর এই অবদানের তুলনা নেই। জাতির কাছে তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য।’

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ঐ সময়কালে অনেকের ঘরে পুঁথি তখনো সযত্নে রক্ষিত ছিল, কিন্তু কেউ এগিয়ে যায়নি। আবদুল করিম কঠোর পরিশ্রম, অসীম ধৈর্য ও নানান কায়দায় তা সংগ্রহ করেন। কোন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ছাড়াই নিজের উৎসাহ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি এ কাজ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গীয় পুঁথি সংগ্রাহকদের প্রাতিষ্ঠানিক আনুকুল্য ছিল, কিন্তু আবদুল করিমের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। তিনি একাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে, বিজ্ঞাপন দিয়ে, খোঁজখবর নিয়ে অসংখ্য পুঁথি সংগ্রহ করেন। মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন একখানি পুঁথির জন্য। পেলে অপরিসীম আনন্দ পেতেন, এত পরিশ্রমের সার্থকতা অনুভব করতেন এবং পুঁথিগুলো কাগজে মুড়ে সযত্নে সংরক্ষণ করতেন।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান ছিল তার বিশেষ আগ্রহের বিষয়। সারাজীবন তিনি প্রাচীন পাণ্ডুলপি (পুঁথি) সংগ্রহ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদত্ত পুঁথিগুলোর বিবরণ আবদুল করিমের ভাইপো, দত্তক পুত্রক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ও গবেষক ড. আহমদ শরীফের সম্পাদনায় ‘পুঁথি পরিচিতি’ নামে প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা বিভাগেরও প্রথম প্রকাশনা। এছাড়া বাংলা একাডেমির প্রথম প্রকাশিত পুস্তক ‘লায়লী–মজনু’ আহমদ শরীফ সম্পাদিত এবং তা আবদুল করিমেরই আবিষ্কার।

১৯২০–২১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তার রচিত বাংলা পুঁথির তালিকা বাঙলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ শিরোনামে দুখণ্ডে প্রকাশ করে। তার মধ্যে সংগৃহীত পুঁথির বেশিরভাগ মুসলমান কবিদের লেখা। সাহিত্যবিশারদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে মুসলিম রচিত ৫৯৭ টি বাংলা, ফার্সি ও উর্দু পুঁথিদান করেন। রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে দান করেন ৪৫০ টি হিন্দু পুঁথি যেগুলো তার মৃত্যুর পরে ড. আহমদ শরীফ উক্ত যাদুঘরে প্রদান করেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রাণপাত পরিশ্রম না করলে প্রাচীন সাহিত্যের বহু খ্যাতনামা কবি ও তাদের কীর্তি হারিয়ে যেত চিরতরে । তাঁর আবিষ্কৃত গুরুত্বপূর্ণ কবি হলেন–পনেরো শতকের শাহ মোহাম্মদ সগীর, ষোলো শতকের দৌলত উজির বাহরাম খান, সৈয়দ সুলতান, শেখ ফয়জুল্লাহ, সতেরো শতকের কাজী দৌলত, মাগন ঠাকুর, আলাওল, আঠারো শতকের আলী রজা প্রমুখ। এ ছাড়া ষোলো শতকের দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, গোবিন্দ দাসসহ ত্রিশোর্ধ্ব হিন্দু কবিও রয়েছেন, যাদের পুঁথি ও পদের তিনিই প্রথম আবিষ্কর্তা।

বলাবাহুল্য, সাহিত্যবিশারদ নিজেও অনেক পুঁথির সম্পাদনা করেছেন। অন্তত ১০ টি তো হবেই। যেমন: নরোত্তম ঠাকুরের ‘রাধিকার মানভঙ্গ’, দ্বিজ রতিদেবের মৃগলুব্ধ,কবি বল্লভের সত্যনারায়ণ পুঁথি, রামরাজার মৃগলুব্ধ সম্বাদ, দ্বিজ মাধবের ‘গঙ্গামঙ্গল’, আলী রাজার জ্ঞান সাগর, সেখ ফয়জুল্লাহর ‘গোরক্ষ বিজয়’,মুক্তারাম সেনের সারদা মঙ্গল, বাসুদেব ঘোষের শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস, আলাওলের পদ্মাবতীর একাংশ ।

পুঁথি সম্পাদনায় আবদুল করিমের পারঙ্গমতা প্রশ্নাতীত। এ নিয়ে তাঁকে কত যে পরিশ্রম করতে হয়েছে হয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না।“রাধিকার মানভঙ্গ” পুঁথির সম্পাদনার এবং গুণপনা ও পারিপাট্য দেখে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবদুল করিমকে জার্মান এডিটরের সমতুল্য জ্ঞান করেছেন।

বলাবাহুল্য, পুঁথি–সম্পাদক হিসেবে তাঁর এ অনন্য সাফল্যের জন্যই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। কিন্তু শুধু পুঁথি সংগ্রহ এবং সম্পাদনা করেই তিনি আত্মসন্তুষ্টি লাভ করেননি। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসের একজন নিষ্ঠাবান ভাবুক এবং ঐতিহ্যপ্র্রেমিক হিসেবে তাঁর সাধনার ধারার প্রকাশ যেমন ঘটেছে তাঁর সম্পাদিত বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথিতে তেমনি তাঁর আরও বিশদ, যুক্তিনিষ্ঠ এবং তথ্যনির্ভর প্রকাশ ঘটেছে নানা সময়ে রচিত অভিভাষণসমূহে। বিভিন্ন সময়ে নানা সংস্থা–সংগঠনের আমন্ত্রণে তিনি যেসব ভাষণ দিয়েছিলেন তাতেও ছিল তাঁর চিন্তার পরিচ্ছন্নতা, আধুনিক বোধ এবং ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করার অনন্য দক্ষতা। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে হলে তাঁর পুঁথিচর্চা, পুঁথি সম্পাদনার কৃৎ কৌশলগত নৈপুণ্য এবং তাঁর দেওয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতিসংক্রান্ত অভিভাষণসমূহের গভীরতর পাঠ অপরিহার্য।

এই প্রসঙ্গে ইসরাইল খান সম্পাদিত ‘আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ : অভিভাষণ সমগ্র ’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের অভিভাষণগুলো অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখি–তাঁর জীবনের সকল তথ্য এখনও অসংগৃহীত এবং অনেকাংশ বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর ভ্রাতৃষ্পুত্র, আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক আহমদ শরীফের সংকলিত, সরবরাহকৃত তথ্যের বাইরেও অনেক ঘটনা রয়ে গেছে। আহমদ শরীফের জন্মের (১৯২১–৯৯) আগেই তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনের (১৯১৮) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালনসহ কয়েকটি ভাষণ দেন। ছোট বড়ো কয়েকটি ভাষণসহ ১৯১৮ সনে প্রদত্ত তাঁর ঐ সুলিখিত দীর্ঘ অভিভাষণ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা ও অন্যান্য কাগজে ছাপা হওয়া সত্ত্বেও অবিকৃত অবস্থায় তা সংকলিত হয়নি এবং অনেক অভিভাষণ হাতে লেখা অবস্থায় তাঁরই হেফাজতে থাকা সত্ত্বেও কোথাও তাঁর উল্লেখ নেই, এমনকি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ১৯৫০ সালের বক্তৃতাকে কেউ কেউ ১৯৫১ সালের বক্তৃতা হিসেবে গণ্য করেছেন এবং ১৯৫১ সালের অভিভাষণকে মনে করেছেন ১৯৫০ সালে দেওয়া অভিভাষণ। বিভিন্ন সংকলনগ্রন্থে তাঁর কোনো কোনো অভিভাষণ মুদ্রিত হলেও দেখা যায় তা খণ্ডিত ও বিকৃত। প্রকাশিত কোনো গ্রন্থেই তাঁর তিন–চারটির বেশি অভিভাষণ সংকলিত হয়নি।’

দেশজুড়ে বিভিন্ন সভা–সমিতি ও সম্মেলনে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের দেওয়া উল্লেখযোগ্য অভিভাষণ নিম্নে বিবৃত করা হলো:

“সাহিত্যের প্রধান উপকরণ মানুষ, মানুষের অন্তেের যিনি প্রবেশ করিতে পারেন, তিনি সাহিত্যিক, তিনিই স্রষ্টা। মানুষের অন্তরে প্রবেশের একমাত্র রাজপথ হইতেছে প্রেমের পথ, ভালোবাসা ও প্রীতির পথ। তাই সাহিত্যিকের প্রথম ও প্রধান ধর্ম হইতেছে মানুষের প্রতি দরদ, ভালবাসা–প্রাণঢালা ভালোবাসা। দেশের প্রতি, জাতির প্রতি,মানুষের প্রতি, চতুর্দিকের প্রকৃতি ও পরিবেষ্টনের প্রতি যাঁহার অন্তরে বিরাজ করে অফুরন্ত ভালবাসা ও প্রীতি, জোর করিয়া বলিতে পারি, তাঁহার রচনা সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করিয়া ধন্য হইবে।” (আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ অভিভাষণ সমগ্র : ১২১)

“বাঙ্গালার মু্সলিম সাহিত্যের ইতিহাসে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী একটি স্বর্ণময় যুগ। এই যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানদের দান অতুলনীয় ও অপরিমেয়। দৌলত কাজী, আলাওল, মোহাম্মদ খান, সৈয়দ সুলতান, নসরুল্লাহ খাঁ প্রভৃতি অসংখ্য কবি অমর প্রতিভা লইয়া এই যুগে জন্মগ্রহণ করেন।” (আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ অভিভাষণ সমগ্র: ৭৩)

“পূর্ব্ব পাকিস্তানের সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যিক উত্তরাধিকারীগণও যদি ভুঁইফোড়ের বিড়ম্বিত [ভূমিকায়] অভিনয় করিতে না চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্য, তার ধারাবাহিক গতিপ্রবাহের সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে। তাকে গ্রহণ করিতে হইবে, হজম করিতে হইবে।”(আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ অভিভাষণ সমগ্র:১২৩)

“পুঁথি সাহিত্যের ভাষা ও তার রচনাভঙ্গি প্রাচীন ও সেকেলে সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনারা আপনাদের প্রতিভা ও সাধনা দ্বারা তাহাকে আধুনিক করিয়া তুলুন না কেন? যেমন সেঙপিয়ার ও গ্যেটে করিয়াছেন, তাহারা ত প্রাচীন কাহিনীকে শুধু আধুনিক করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন নাই, তাঁহারা সেই সব উপকরণকে সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্রাঙ্গদা’ হইতে অত্যাধুনিক আর কি আছে? সেই চিত্রাঙ্গদার কাহিনী কি অতি প্রাচীন, এমন কি প্রাগৈতিহাসিক যুগের ‘মহাভারত’ হইতে সঙ্কলিত হয় নাই? এখনো তো আপনারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ পড়িয়া থাকেন, তাহার উপকরণ কি প্রাগৈতিহাসিক যুগের ‘রামায়ণ’ হইতে গ্রহণ করা হয় নাই?” (আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ অভিভাষণ সমগ্র: ১২৬)

“যাঁহার প্রতিভা ও সাধনা আছে, এই সব ব্যাপার লইয়া তাঁহার মনে কোনো দুর্ভাবনা থাকিবার কথা নয়। তরুণ নজরুল ইসলাম যখন অকস্মাৎ ধূমকেতূর মতো বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হইয়া অজস্র আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দ ও মুসলমানী ভাবধারার বন্যাস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তখন কেহই তো কোন আপত্তি করে নাই। আপত্তি করার কোন প্রয়োজন বোধই করে নাই। হিন্দু–মুসলমান নির্বিশেষে সব পাঠক তাঁহার সেই সাহিত্যকে দুই বাহু বাড়াইয়া লুফিয়া লইয়াছেন।’

(আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ অভিভাষণ সমগ্র: ১২৬–২৭)

“…আমি কঙ্কালের ব্যবসায়ী। পুরাতন পুঁথি কঙ্কালেরই মতো। কিন্তু আমি তাহার ভিতর যুগযুগান্তরের রক্তধমনী ও নিঃশ্বাসের প্রবাহধবনি শুনিয়াছি।” (আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ অভিভাষণ সমগ্র: ১৩২)

জীবনসায়াহ্নে জ্ঞানগর্ভ একটা অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন, “আজ আমি জীবনসায়াহ্নে দাঁড়াইয়া আমার মন ও কণ্ঠের সমস্ত জোড় দিয়া, আপনাদের তথা সমগ্র দেশের সামনে অসংকোচে এই কথা বলিতে চাহি যে, পুঁথি সাহিত্য আবর্জনা নহে, উপেক্ষার বস্তু নহে , সাহিত্যের দরবারে মূল্যহীন তুচ্ছ জিনিস নহে।” (আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ অভিভাষণ সমগ্র: ১২৩)

উল্লেখ্য, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মধ্যযুগের প্রাচীন লুকায়িত সাহিত্য,ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তোলে ধরেছে বিশ্ব দরবারে। কালোত্তীর্ণ এই জ্ঞানতাপস গোটা দেশ ও জাতিকে করেছে গৌরবান্বিত।

সূত্র:

১.আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ – আহমদ শরীফ

২.আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ:জীবন ও কর্ম – ড. আবদুল করিম

৩.আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ : ঐতিহ্য অন্বেষার প্রাজ্ঞ পুরুষ–আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত

৪.আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ: অভিভাষণসমগ্র—ইসরাইল খান সম্পাদিত

৫.দীপ্ত আলোর বন্যা– আজহার উদ্দিন খান