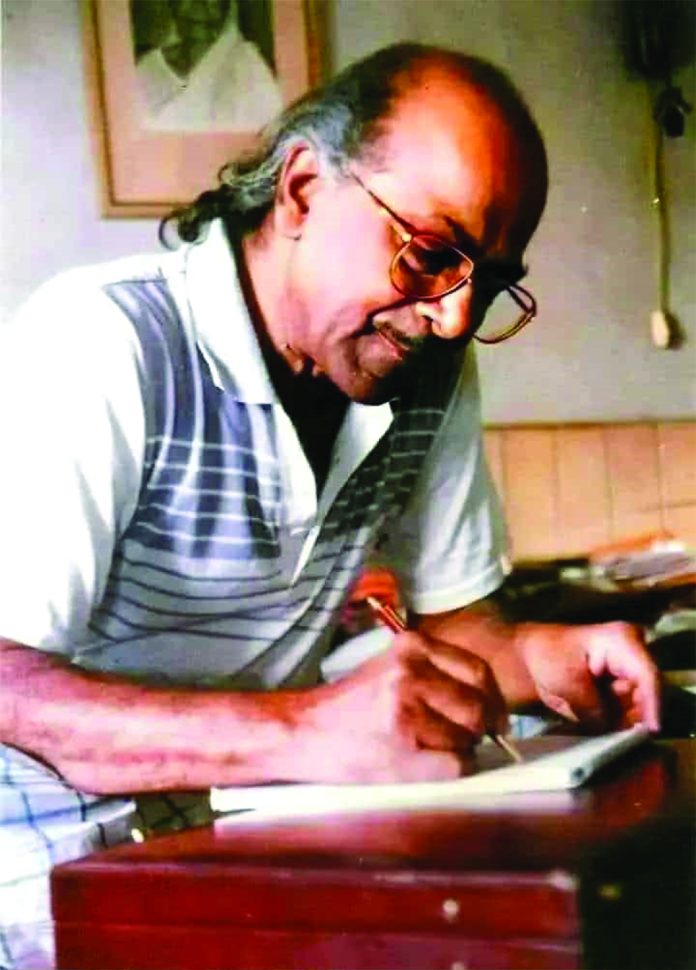

সলিল চৌধুরীর কন্যা কন্ঠশিল্পী অন্তরা চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে বাবার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ইউরোপে জন্মালে তাঁর বাবার নাম বিটোফেন, মোৎর্জাট, বাখ–এঁদের সঙ্গে সমোচ্চারিত হতো। কথাটি নিখাঁদ সত্যি। তারপরেও সলিল চৌধুরীর নাম সংগীত সম্রাট বা সুরের জাদুকর অভিধায় উচ্চারিত হয়। প্রয়াণের তিরিশ বছর পরেও তিনি উপমহাদেশের সংগীত জগতে অনিবার্য হয়ে রয়েছেন আধুনিকতায়, অভিনবত্বে, অতুলনীয়তায় এবং অপরিহার্যতায়। বহুপ্রজ এই মহাশিল্পী এক সমষ্টিতে কন্ঠশিল্পী, গীতরচয়িতা, সুরকার, সংগীতায়োজক (অ্যারেঞ্জার), সংগীত পরিচালক, কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, চিত্রনাট্যকার, চিত্রপরিচালক, নাট্যরচয়িতা, রাজনীতিক এবং সংগঠক। তবে সব ছাপিয়ে তাঁর প্রকৃত পরিচয়–তিনি একজন কিংবদন্তি মিউজিক কম্পোজার। সংগীতজ্ঞ নৌশাদ আলীর মূল্যায়নে, ‘কম্পোজার অবদি কম্পোজারস’।

কিন্তু সুরের এই জাদুকর, যিনি সুরের জাদুতে সারা উপমহাদেশ মাতিয়ে রেখেছিলেন, তাঁর অনুরাগীরা তাঁকে শ্রদ্ধায়–ভালোবাসায়–মমতায় বুকে আঁকড়ে রাখলেও সমাজ ও রাষ্ট্রযন্ত্র তাঁকে যথোপযুক্ত সম্মান যথাসময়ে দেয়নি। যেমন দেয়নি তাঁরই সুহৃদ ঋত্বিককেও। দুজনেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজেদের রাজনৈতিক দল ছেড়েছিলেন বা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে–আদর্শ সে–বিশ্বাস সে–মনন থেকে বিচ্যুত হননি আজীবন। তাঁরা ছিলেন প্রচলিত সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা শিল্পস্রষ্টা। ফলে তাঁদের সময়–সমাজ যথাসময়ে চিনতে পারেনি তাঁদের যেমন চিনতে পারেনি ভ্যানগঘ, বিটোফেন, মোৎজার্ট, মদিগলিয়ানি, দ্যভিঞ্চি, জীবনানন্দ, ঋত্বিক সহ ক্ষণজন্মা অনেক শিল্পস্রষ্টাকে। কিন্তু মহাকাল ঠিকই চিনেছে এঁদের। এঁদের সমসাময়িক উপেক্ষা পরবর্তী পৃথিবীকে লজ্জা ও অনুশোচনায় দগ্ধ করেছে। প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে।

যেমন, সলিল চৌধুরীকে চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনায় জাতীয় পুরস্কার পাবার জন্য অপেক্ষা করতে হয় মালয়ালম ছবি ‘চেম্মিন’–এর জন্য ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত। অথচ এ পুরস্কার তিনি অনেক আগেই পেতে পারতেন একদিন রাত্রে (১৯৫৬), বাড়ি থেকে পালিয়ে (১৯৫৯), গঙ্গা (১৯৬০) কিংবা দো বিঘা জমিন (১৯৫৩), জগতে রহো (১৯৫৬), মধুমতি (১৯৫৮) এসব ছবির জন্য। জীবনের শেষ প্রান্তে ১৯৯২ সালে তাঁকে পদ্মশ্রী পুরস্কার যাচা হয়, যেটি ভারতের রাষ্ট্রীয় পুরষ্কারগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন। স্বভাবতই তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। বাঙালি শিল্পীদের ক্ষেত্রে এই প্রহসনটি বারবার করা হয়েছে। তাই এটি প্রত্যাখ্যান করেছেন ঋত্বিক, মহাশ্বেতা, সৌমিত্র, সন্ধ্যা। সলিল চৌধুরীর সব গান, ছবি এবং অন্যান্য শিল্পকর্ম রাষ্ট্রীয়ভাবে এখনও সংরক্ষিত হয়নি। তাঁর পরিবার এবং কয়েকজন গুণগ্রাহী কয়েক বছর ধরে এ কাজটি করে চলেছেন। এতসব বঞ্চনাকে অবলীলায় অতিক্রম করে শতবর্ষ পরেও সলিল চৌধুরী যথারীতি চিরঞ্জীব রয়েছেন এবং তাঁর উজ্জ্বল্য ক্রমশ দীপ্যমান হয়ে চলেছে প্রজন্মান্তরে। তাঁর মুম্বাই যাত্রা নিয়ে যারা নির্মম সমালোচনায় মুখর ছিলেন তাদেরও পরবর্তী সময়ে বোধোদয় হয়েছে যে, এই যাত্রা সলিলের প্রতিভার যথাযথ বিকাশের প্রয়োজনে অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য ছিল।

১৯২৫ সালের ১৯ নভেম্বর (কারও মতে ২৫ নভেম্বর) মাতুলালয় ভারতের পশ্চিবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গাজীপুর গ্রামে সলিলের জন্ম। আট ভাইবোনের তৃতীয় সলিল। বাবা ডা. জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী ছিলেন আসামের শিবসাগর জেলার লতাবাড়ি চা বাগানের চিকিৎসক। সলিলের বেড়ে ওঠার নেপথ্যে তাঁর সংস্কৃতি অনুরাগী বাবার প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। সংগীতের প্রথম হাতেখড়ি বাবার হাতে। পরে পাঁচ বছর বয়সে কলকাতায় এসে জ্যাঠাতো দাদা নিখিল চৌধুরীর কাছেও সংগীত শিক্ষা করেন। শৈশবে আসামের চা বাগানের জনজাতি শ্রমিকদের কাছ থেকেও সংগীত শিক্ষা নিয়েছে যা তিনি লিখে গেছেন জীবনীতে। প্রচলিত অর্থে কোনো সংগীত শিক্ষকের কাছে তাঁর সংগীত শিক্ষা হয়নি। সবটুকুই ছিল সহজাত। শৈশব থেকেই বাঁশি ও হারমোনিয়ামে পারদর্শী সলিল ক্রমশ সকল বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। বাড়ির সাংগীতিক পরিবেশই তাঁকে স্বশিক্ষিত করে তুলেছিল। তিনি জীবনীতে লিখেছেন, ‘বিটোভেন, বাখ, মোৎসার্ট, হেভেল হাইডেন এসব আমার কাছে কখনো বিদেশি সংগীত মনে হয়নি। কারণ আমি জন্ম থেকেই এগুলো শুনেছি…..। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই দুই সাংস্কৃতির পরিমন্ডল আমি জন্ম থেকেই লাভ করেছি।’ অর্থাৎ শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে সাংগীতিক তথা সাংস্কৃতিক বিশ্বজনীনতা ও আন্তর্জাকিতা বোধ গড়ে উঠেছিল যা আজীবন সঞ্চারিত ছিল তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকর্মে।

সলিল চৌধুরীর প্রথম গীতরচনা কিশোর বয়সে তাঁর গ্রামের বাড়িতে। বন্যাক্রান্ত গ্রামের দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের অসহায় অবস্থা দেখে সেই বয়সেই লিখেছিলেন, ‘দেশ ভেসেছে বানের জলে ধান গিয়েছে মরে, কেমনে বলিব বন্ধু প্রাণের কথা তোরে?’ সুর দিয়ে গানটি গেয়ে গেয়ে দল বেঁধে সাহায্য সংগ্রহ করতেন। সে বয়সেই এবং প্রথম রচিত গানেই সামাজিক সচেতনতা তাঁর মধ্যে লক্ষনীয়। নিজের জীবনে ও কর্মে সে সচেতনতা জারিত রাখতে পেরেছিলেন জীবনের শেষ পর্যন্ত। সলিলের জীবন সম্পর্কে যারা জানেন, তারা বুঝবেন, তাঁর প্রতিটি গান তাঁর নিজের জীবনের নানা অনুষঙ্গে রচিত। প্রতিটি গানে পাওয়া না পাওয়ার কথা, বঞ্চনা–অপমান–অবজ্ঞা–অবহেলার কথা, মধুর বিধুর অভিজ্ঞতার কথা, কথায় ও সুরের ধ্বনিত হয়েছে। পাশাপাশি মানুষের কথা বারবার অনুরণিত হয়েছে তাঁর গানে। তাঁর রচিত প্রেমের গানেও গণসংগীতের আবহ সঞ্চারিত। সলিল চৌধুরীর গণসংগীত নিছক শ্লোগান ধর্মিতায় আচ্ছন্ন নয়। এখানেও বক্তব্যের বলিষ্ঠতার পাশাপাশি বাণীর কাব্যময়তা ও সুরের লালিত্য বা মেলোডি শ্রবণসুখে পরিপূর্ণ। সাথে রয়েছে ভোকাল হারমোনাইজেশন ও ভোকাল রিফ্রেইনের অভিনব প্রয়োগ। এই প্রয়োগ তাঁর বেসিক আধুনিক ও চলচ্চিত্র সংগীতেও লক্ষনীয়। তাই চলচ্চিত্র সমালোচক নির্মল ধর বলেন, ‘অভিনবত্ব ছিল সলিল চৌধুরীর সুরের গোপন চাবি, আর বৈশিষ্ট্য ছিল স্বরলিপি রচনায়। এই বৈশিষ্ট্যই তাঁকে অর্থাৎ তাঁর সুরে এনে দিত এক ধরনের স্বাতন্ত্র্য। তিনি ছিলেন সত্যিকারের মুকুটহীন রাজা।’

সলিল চৌধুরীর সামগ্রিক সংগীত পর্যালোচনায় যেটা প্রতীয়মান হয় তা হলো তাঁর সংগীতের মূল ভিত্তিই ছিল গণচেনতা। নিয়ত পরীক্ষা–নিরীক্ষা করতেন নিজের সৃষ্টিশীলতা নিয়ে। নির্দিষ্ট নিয়মের ঘেরাটোপে আবদ্ধ থাকেননি। গণসংগীত, আধুনিক, চলচ্চিত্র–সব ধরনের গানে তিনি উজ্জীবনের বারতা শুনিয়ে গেছেন। তাঁর সকল গানই জীবনের অগ্নিগর্ভ চেতনায় ঋদ্ধ। মানুষকে ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়াতে, নিজেকে চিনতে, অন্যকে জানতে–বুঝতে শেখায় তাঁর গান। সে অর্থে সলিল চৌধুরীর সংগীত মানেই গণসংগীত।

বিশ্বের সমস্ত মুক্তি সংগ্রামের তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ সমর্থক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও ছিল তাঁর অকুন্ঠ সমর্থন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কেবল সোচ্চার সমর্থন নয়, নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। বাংলা সংগীতের পর তাঁর অবদান হিন্দি, মালয়ালম, কন্নড়, তামিল, তেলেগু, অসমিয়া, মারাটি, গুজরাটি ও ওড়িয়া সংগীতেও। সবচেয়ে বেশি সংগীত পরিচালনা করেছেন হিন্দি চলচ্চিত্রে। ৭৯ টি কাহিনীচিত্র ও ১৩টি টেলিসিরিয়াল। এরপর ৩৯ টি বাংলা চলচ্চিত্রে। তৃতীয় স্থানে মালয়ালম, ২৩টি। মালয়ালম চলচ্চিত্র সংগীত জগতে সলিল ছিলেন অত্যন্ত সম্ভ্রম ও ভালোবাসার আসনে। জীবনের একমাত্র জাতীয় পুরস্কারটিও পেয়েছিলেন মালয়ালম ছবি চেম্মিনের সূত্রে। ভারতের প্রায় সকল কন্ঠশিল্পী তাঁর সংগীতে কন্ঠ দিয়েছেন। আবিষ্কার করেছেন অনেক নবাগত শিল্পীকেও। দক্ষিণী শিল্পীদের নিয়ে এসেছিলেন হিন্দি ও বাংলা সংগীতে।

১৯৯৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় এই মহাশিল্পীর জীবনাবসান ঘটে মাত্র ৭০ বছর বয়সে। দুই স্ত্রী জ্যোতি ও সবিতা ছিলেন প্রতিভাময়ী অংকন ও সংগীত শিল্পী। পাঁচ কন্যা ও দুই পুত্র মাতা–পিতার উত্তরাধিকারে সমৃদ্ধ। কালের পরিক্রমায় সলিল চৌধুরী চলে গেছেন। কিন্তুু তিনি জেগে রয়েছেন শিল্পিত মানুষের পরিশীলিত মননে। জেগে থাকবেন শোষিত নিপীড়িত মানুষের কন্ঠস্বরে, যাদের মুক্তির স্বপ্ন তিনি সারাজীবন দেখে গেছেন।

সলিল চৌধুরীর মতো মানুষের একবার জন্ম হলে আর মৃত্যু হয় না। জন্মশতবর্ষের এই পূণ্যলগ্নে এই মহাশিল্পীর প্রতি আমাদের পরম শ্রদ্ধাঞ্জলি।