রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী ছিলেন না এবং তথাকথিত বিজ্ঞান লেখকও নন। তথাপি তাঁর জীবন ও সৃজনশীলতা অনুসন্ধানে দেখতে পাই–মাত্র বার বছর বয়সে বালক রবীন্দ্রনাথ লিখেন বিজ্ঞান প্রবন্ধঃ ‘গ্রহগণ জীবনের আবাসভূমি’। এবং জীবনের প্রান্তবেলায় এসে রচনা করেন ‘বিশ্বপরিচয়’ (১৯৩৭) গ্রন্থ। যাকে গবেষকেরা মনে করেন–কোনো ভারতীয় ভাষায় সাধারণ বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রথম ও সম্ভবত অদ্যাবধি সর্বশ্রেষ্ঠ উপক্রমনিকা। এক বিজ্ঞানমনস্ক পরিবারেই রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও বেড়ে ওঠা। অতএব বাল্যকালেই রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়। রাবীন্দ্রিক সময়কালে মূলত বিশ্বের যে নানাবিধ পরিবর্তন ঘটেছিল তাঁর অন্যতম হাতিয়ার ছিল বিজ্ঞান। চার্লস ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব প্রকাশের মাত্র দু’ বছর পর জন্ম হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। সুতরাং নানা কারণে রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্য সম্ভারে বিজ্ঞান অনুষঙ্গ বা বিজ্ঞানমনস্কতা একান্তই প্রাসঙ্গিক।

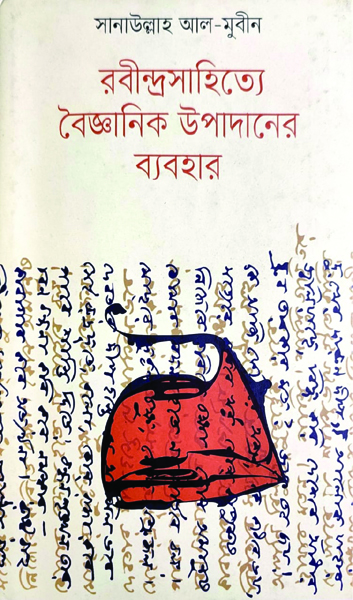

এখন আলোচনার বিষয় হচ্ছে গত এক শতাব্দী ধরে রবীন্দ্রবিষয়ক প্রচুর গবেষণা হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক সাহিত্যে বিজ্ঞান চেতনার বিষয়টি কীভাবে আলোচিত হয়েছে? রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনা, রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান শিরোনামে কিংবা রবীন্দ্র কবিতায় বিজ্ঞান শিরোনামে কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে বটে, সেগুলোতে আলোচনা সীমাবদ্ধ রয়েছে তাঁর বিশ্বপরিচয় গ্রন্থ, শেষের কবিতা, কিছু গল্পগুচ্ছের গল্প ও কবিতার মধ্যে। এসব গ্রন্থে তাঁর বিজ্ঞান মানসের দিকটিও উঠে এসেছে। কিন্তু সামগ্রিক সাহিত্যে বিজ্ঞানচেতনা বা অনুষঙ্গ নিয়ে একাডেমিক গবেষণা বা ব্যাপক পরিসরে কোনো আলোচনাগ্রন্থ হয়ে ওঠেনি। আর এক্ষেত্রে তরুণ ও মেধাবী গবেষক সানাউল্লাহ আল–মুবীন (১৯৭১)- এর পিএইচডি অভিসন্দর্ভ রচনা ‘রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈজ্ঞানিক উপাদানের ব্যবহার’ (২০২২) শীর্ষক গ্রন্থটি আলোচনার দাবি রাখে।

সানাউল্লাহ আল–মুবীন সাহিত্যের ছাত্র হলেও তিনি একজন বিজ্ঞান বিষয়ক লেখকও বটে। ইতোমধ্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত আকাশ ও মহাবিশ্ব বিষয়ক গ্রন্থ : এক আকাশ তারা, আকাশের দূরসীমা ছাড়িয়ে ও ভাষা এলো কেমন করে।

সাহিত্যের বিশাল ভুবনে বিজ্ঞানের নানা তথ্য ও তত্ত্ব অনায়াসে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন তা– ‘রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈজ্ঞানিক উপাদানের ব্যবহার’ শীর্ষক গ্রন্থে গবেষক ড. সানাউল্লাহ আল–মুবীন অত্যন্ত সুনিপুনভাবে রবীন্দ্র পাঠককে ধরিয়ে দিয়েছেন। এই গ্রন্থ পাঠে–পাঠকও যেন এক নতুন রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাবে। এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের রস–আস্বাদনে নতুনভাবে পুলকিত হবে। রবীন্দ্রনাথের আদ্যোপান্ত জীবন ও কর্মে বিজ্ঞান চেতনা কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তাঁর বিশদ পরিচয় পাওয়া যায় সানাউল্লাহ আল–মুবীনের এই গ্রন্থটিতে। আমরা গ্রন্থটির সূচিপত্রের দিকে দৃষ্টি দিলেও খানিকটা ধারণা নিতে পারবো।

‘অবতরণিকা’ তে লেখক বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সাথে একাত্ম হয়ে রবীন্দ্রমানস কোথায় কোথায় বিজ্ঞানের উপাদানকে প্রয়োগ করেছে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মূলত এই প্রাক্–ধারণাটাতে লুকিয়ে আছে ড. সানাউল্লাহ আল–মুবীনের গবেষণা ‘রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈজ্ঞানিক উপাদানের ব্যবহার’। উপসংহার ছাড়া মোট সাতটি অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক উপাদানের ব্যবহার তাঁর সৃষ্টিকর্মের কোথায় কোথায় প্রয়োগ হয়েছে তা সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যের ব্যাপক পঠন–পাঠনের মধ্য দিয়ে গবেষক ড. সানাউল্লাহ আল–মুবীন উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।

প্রথম অধ্যায়-‘বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস’ প্রবন্ধে তিনি পাঠক সমাজকে রবীন্দ্র সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক উপাদানের ব্যবহারে নিয়ে যাওয়ার আগে মোটামুটি আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে থেকে প্রাচীন গ্রিস ও মিশর থেকে, বিজ্ঞানের যেই জয়যাত্রা শুরু হয়, সেখানেই নিয়ে যান। খুব সংক্ষেপে হলেও লেখক পাঠককে বিজ্ঞানের জয়যাত্রাটিকে প্রথমে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করেন থালেস (খ্রি পূর্ব: ৬২৪–৫৪৭) কে দিয়ে। থালেস বিশ্বাস করতেন, বিশ্ব রচনার মৌলিক উপকরণ হচ্ছে পানি।

বিজ্ঞানের প্রাচীন যুগ (গ্রিস ও মিশর), মধ্যযুগ (আরব ও মধ্য–এশিয়া) হয়ে আধুনিক যুগ (ইউরোপ ও আমেরিকা) পর্যন্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন লেখক। এতে করে পাঠক বিজ্ঞানের ক্রম জয়যাত্রাকে স্মরণে রেখে রবীন্দ্রভুবনে বিজ্ঞানের ব্যবহারে প্রবেশ করতে পেরেছে। এখানে গবেষকের সূক্ষ্ম মুন্সিয়ানার পরিচয় রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে-‘রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস গঠন’। রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১) জন্মলগ্নেই ভারতবর্ষের চারপাশের পরিবেশ–প্রতিবেশ–পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে শিশু রবীন্দ্রনাথ এবং বালক রবীন্দ্রনাথের কোমল মনে কীভাবে বিজ্ঞান চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং কচিমনকে আন্দোলিত করে তুলে তার এক বিষদ বিবরণ এই অধ্যায়টিতে পাঠক খুঁজে পাবে। রবীন্দ্রনাথের শিশু মনে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বিজ্ঞানচিন্তার সেরকম একটি উদাহরণ–

“…দক্ষিণের বারান্দার এক কোনো আতার বিচি পুতিয়া রোজ জল দিতাম। সেই বিচি হইতে যে, গাছ হইতেও পারে এ কথা মনে করিয়া ভারি বিস্ময় এবং উৎসুক জন্মিত।”

(ঘর ও বাহির: জীবনস্মৃতি)

সেই শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথকে চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশ বরাবরই আকর্ষণ করেছে। পাহাড়–সমুদ্র, আকাশ–বাতাস তথা সমগ্র পৃথিবীর যে অপার রহস্য লুকিয়ে আছে, তা জানবার এক অনুসন্ধিৎসু মন সেই শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথের তৈরি হয়েছে। আর এসব অনুষঙ্গ সুনিপুনভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস আছে গবেষক ড. সানাউল্লাহ আল–মুবীনের ‘রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানসগঠন’ অধ্যায়টিতে। মূলত বালক রবীন্দ্রনাথের মনোজগতে যে বিজ্ঞান চেতনার জন্ম হয়েছিল, তা পরবর্তীতে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশাল ভান্ডারে প্রভাব ফেলেছে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলাসাহিত্যের নানা শাখায় অত্যন্ত ঋদ্ধ ভূমিকা রেখে বাংলা সাহিত্যকেই করেছে সমৃদ্ধ। সাহিত্যের এসব শাখায় বিশেষ করে কথাসাহিত্য, নাট্যসাহিত্য, প্রবন্ধ, কবিতা ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক উপাদানের ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সানাউল্লাহ আল–মুবীন গবেষণা ও ব্যাপক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে এসব সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচিন্তাকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন, ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে শক্তিশালী মাধ্যম কথাসাহিত্য। ছোটগল্প এবং উপন্যাসের বিস্মৃত পরিধি নিয়েই তাঁর এই কথাসাহিত্য। লেখক তাঁর গ্রন্থে এই অধ্যায়টির নাম দিয়েছেন ‘রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে বৈজ্ঞানিক উপাদানের ব্যবহার’। যেহেতু রবীন্দ্রকথাসাহিত্যের পরিধি অনেক ব্যাপক, সেহেতু এই অধ্যায়টিতে বৈজ্ঞানিক উপাদানের ব্যবহার নিয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে এবং বৈজ্ঞানিক উপাদানসমূহ উপস্থাপনে লেখককে রবীন্দ্রনাথের বিশাল কথাসাহিত্য ছোটগল্প ও উপন্যাসে ভান্ডারে অবগাহন করতে হয়েছে।

বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ছোটগল্পে প্রেম, প্রকৃতি, সমাজ, পরিবার, পরিবেশ, প্রতিবেশ, আনন্দ–বেদনা ও নিসঙ্গতার বেড়াজালে আবিষ্ট হলেও অনেক গল্পে বৈজ্ঞানিক উপাদানেরও নানামাত্রিক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আর এসব উপাদান অনায়াসে খুঁজে বের করে প্রবন্ধকার পাঠক সমাজে যেন ভিন্ন আমেজে উপস্থাপন করেন।

কঙ্কাল গল্পের অংশবিশেষ–

“আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি নরকঙ্কাল ঝুলানো থাকিত। রাতে বাতাসে তাহার হাড়গুলো খট্ খট্ শব্দ করিয়া নড়িত। দিনের বেলায় আমাদিগকে সেই হাড় নাড়িতে হইত। আমরা তখন পন্ডিত মহাশয়ের নিকট মেঘনাদবধ এবং ক্যাম্বেল স্কুলের এক ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা পড়িতাম”।

(কঙ্কাল: পৃষ্টা–৩৭)

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ মানুষের কঙ্কালের সঙ্গে পরিচিতি পান পারিবারিকভাবে সেই ছেলেবেলায়। আর এক কঙ্কালের স্মৃতি থেকেই পরবর্তীকালে তাঁর বিখ্যাত ‘কঙ্কাল’ গল্পটি রচিত হয়। এরকম অনেক গল্পেই রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের উপাদান ব্যবহার করেছেন, যা অনেকটা তাঁর শৈশবকালের বিজ্ঞানচেতনা থেকে উঠে এসেছে। তাঁর কোন কোন গল্পে বিজ্ঞানের উপাদানের ব্যবহার হয়েছে তা আলোচক এক একটি করে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। আর এসব উপাদানের নানা তথ্যসহ বিশ্লেষণ আছে প্রবন্ধকারের গবেষণায়।

রবীন্দ্র–উপন্যাসে বিজ্ঞান প্রসঙ্গটিও প্রবন্ধে অত্যন্ত সুচারুভাবে উঠে এসেছে। ড. সানাউল্লাহ আল–মুবীনের গবেষণায় দেখা গেছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে যেভাবে বিজ্ঞান চেতনাকে ধারণ করেছে, ব্যবহার করেছে সেভাবে কিন্তু উপন্যাসের পটভূমিতে উঠে আসেনি। রবীন্দ্রনাথ যে মোট তেরটি উপন্যাস লিখেছেন তাঁর মধ্যে মাত্র তিনটিতে বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায়। তাও আবার অল্প–স্বল্পই বলা যায়। তিনটি উপন্যাসের মধ্যে চোখের বালি, গোরা, শেষের কবিতায় বিজ্ঞানচেতনা লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যে উপন্যাসে বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে সেটি চোখের বালি। প্রবন্ধকার অত্যন্ত চমৎকারভাবে নানা মাত্রায়, নানা আঙ্গিকে বিচার বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন এভাবে–

“খুব ছোটো দুটো বিজ্ঞান প্রসঙ্গ এতে এসেছে। তার একটি দুই উপগ্রহ বিশিষ্ট একটি গ্রহের। সৌরজগতে এমন একটি গ্রহ রয়েছে, গ্রহটির নাম মঙ্গল। অন্য প্রসঙ্গটি শনিগ্রহের ঘুর্ণন সংক্রান্ত। এই উপন্যাসে স্ত্রী ও প্রেয়সীকে নিয়ে নায়কের যে মানসিক দ্বন্দ্ব, তাকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে কবি উপমা নিয়েছেন দুই উপগ্রহ বিশিষ্ট একটি গ্রহের

“…মহেন্দ্র মন হইতে একটা ভার নামাইয়া ফেলিল, বিনোদনী এবং আশা কাহাকেও ত্যাগ না করিয়া দুই চন্দ্রসেবিত গ্রহের মতো এই ভাবেই সে চিরকাল কাটাইয়া দিতে পারিবে, এই মনে করিয়া তাহার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।” (পৃষ্ঠ – ৩৬–৩৭)।

এখানে দুই উপগ্রহ বিশিষ্ট একটি গ্রহের বিস্তারিত অলোচনা এসেছে প্রবন্ধকারের আলোচনায়, কবির উপমাটি কতখানি যৌক্তিক এবং পাঠককে প্রাণিত করতে পারে তারও একটি ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়। যথাক্রমে অপর দুই উপন্যাস গোরা ও শেষের কবিতায়ও প্রবন্ধকার শুধুমাত্র রবীন্দ্রচেতনার বিজ্ঞান প্রসঙ্গকে ধরিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, এই উপমা–উৎপ্রেক্ষা ও রূপকের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যাও দেবার চেষ্টা করেছেন।

অনুসন্ধান করে দেখা গেছে রবীন্দ্রনাথের বারটি নাটকের মধ্যে বৈজ্ঞানিক উপদানের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সানাউল্লাহ আল–মুবীন এসব নাটকের ওপর আলোচনা চালিয়ে লিখেন–চতুর্থ অধ্যায় ‘রবীন্দ্রনাট্য সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক উপাদানের ব্যবহার’ শীর্ষক প্রবন্ধটি।

বিসর্জন, কাহিনী, রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর, ফালগুনী, চিরকুমার সভা, নটরাজ ইত্যাদি নাটকসমূহে রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক অনুষঙ্গের ব্যবহার করেছেন। এসব নাটকের মধ্যে পাওয়া যায়–চালর্স ডারউইনের বিবর্তনবাদ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, উল্কা, কৃষ্ণবিবর, উল্কাপাত, আলোর বিকিরণ, অভিকর্ষন ইত্যাকার মহাকাশ বিষয়ক বৈজ্ঞানিক উপাদানগুলোর ব্যবহার দেখিয়েই প্রবন্ধকার ক্ষান্ত হননি, তাঁর ব্যাপক আলোচনায় উঠে এসেছে সমগ্র সৌরজগতের নানা আঙ্গিকের আলোচনাও। ‘রবীন্দ্রনাট্য সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক উপাদানের ব্যবহার’ প্রবন্ধটিতে শুধু নাটকে বৈজ্ঞানিক উপাদানের ব্যবহার নয় সমগ্র বিজ্ঞান চেতনার সারসংক্ষেপই খুঁজে পাবে পাঠক সমাজ। এতে গবেষক সানাউল্লাহ আল–মুবীনের বিজ্ঞানচর্চার ব্যাপক প্রসারই প্রতীয়মান হয়। প্রবন্ধকার যেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক উপাদানের অনুসন্ধান করতে গিয়ে নিজেকে বিশ্বব্রমমান্ডের এক পরিব্রাজক হিসেবেই উপস্থাপন করেছেন। তবে এতে পাঠকের মনে হতে পারে তিনি মূল বিষয় থেকে খানিকটা দূরে সরে যাচ্ছেন।

রবীন্দ্রসাহিত্যের অপরাপর শাখার মতো প্রবন্ধসাহিত্যেও বিজ্ঞানের নানা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। প্রবন্ধকার ‘রবীন্দ্রপ্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক উপাদানের ব্যবহার’ শীর্ষক প্রবন্ধে অনুসন্ধান করে পেয়েছেন, তাঁর প্রায় একুশটি প্রবন্ধগ্রন্থে বৈজ্ঞানিক উপাদানের প্রসঙ্গ রয়েছে। এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলোকে প্রবন্ধকার ধারাবাহিক ভাবে আলোচনায় তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রপ্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে পঞ্চভূত (১৩০৪) গ্রন্থেই মূলত বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ অধিক ব্যবহার হয়েছে। প্রবন্ধকারের মতে “পঞ্চভূত রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ সংকলন। প্রবন্ধগুলোর মধ্যে এটিতেই সবচাইতে বেশি বৈজ্ঞানিক উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। এর সৌন্দর্য সমগ্র নরনারী, গদ্য ও পদ্য, কৌতুক হাস্যের মাত্রা, সৌন্দর্য সম্বন্ধে, সন্তোষ, ভদ্রতার আদর্শ ও বৈজ্ঞানিক কৌতূহল–এই সাতটি প্রবন্ধে বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ এসেছে। প্রবন্ধগুলো কবির সোনার তরী (১৩০০) ও চিত্রা (১৩০২) কাব্য রচনার কালপর্বে ১২৯৮ থেকে ১৩০২ বঙ্গাব্দের মধ্যে রচিত। এ সময় বিজ্ঞান বিশেষ করে ডারইউনের (১৮০৯–১৮৮২) বিবর্তনবাদ কবিচিত্রকে বিশেষভাবে অধিকার করেছিল। এই সময়েই রচিত হয় বিবর্তনবাদের চেতনাসমৃদ্ধ তাঁর বিখ্যাত কবিতা সমুদ্রের প্রতি, বসুন্ধরা সন্ধ্যা ও জীবন দেবতা।

সুতরাং সঙ্গত কারণেই, উল্লেখিত সাতটি প্রবন্ধের তিনটিতেই উঠে এসেছে চালর্স ডারউইন ও তাঁর বিবর্তনবাদের প্রসঙ্গ” (পৃষ্ঠা–৯৮)।

লক্ষ্যনীয় যে, গবেষক ড. সানাউল্লাহ আল–মুবীন রবীন্দ্রসাহিত্যে বিজ্ঞান চেতনাকে তুলে ধরে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে প্রতি অধ্যায়ে সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের গতি–প্রকৃতি ও সমকালীন বিজ্ঞান চর্চার বিষয়–আশয়কে তুলে ধরেন। এবং কীভাবে সমকালীন সাহিত্যে তাঁর বিজ্ঞান চেতনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে তারও একটি ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কিছু প্রবন্ধে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে প্রবন্ধকার সমগ্র ডারউইন বিবর্তনবাদের উপর ব্যাপক আলোচনা করেছেন। লোকসাহিত্য গ্রন্থে ছেলে ভোলানো ছড়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান জগৎ থেকে তিনটি উপমা চয়ন করেছেন। এর একটি তিনি নিয়েছেন সৌরজগৎ থেকে, একটি মহাকাশ থেকে এবং অন্যটি নিয়েছেন আদিম পৃথিবী থেকে। তিনটি উপমার সাহায্যেই তিনি ছেলেভোলানো ছড়ার জগৎটাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এখানে–সৌরজগৎ, মহাকাশ এবং আদিম পৃথিবীকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে আলোচক সমগ্র বিষয়গুলোর উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ‘রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানগ্রন্থ : ‘বিশ্বপরিচয়’ (১৩৪৪) সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, যা রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। একগুচ্ছ প্রবন্ধে কবি মহাবিশ্বের একটি সামগ্রিক অথচ সংহত পরিচয় তুলে ধরেছেন, রস আস্বাদনের মাধ্যমে। সাহিত্যেরসের কথা জানা থাকলেও কবি বিজ্ঞান গ্রন্থেও রসের সঞ্চার করেছেন। লেখক এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কেন বিশ্বপরিচয় গ্রন্থটি লিখতে গেলেন তার সুনিপুন ব্যাখ্যা খুঁজে বের করেছেন। পক্ষান্তরে বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের প্রতি যে বিশেষ আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল তারও আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যা আছে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপরিচয় পাঠ করে পাঠক যেমন একজন বিজ্ঞানধ্যানী রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করেন। তেমনি বইটির ওপর এই বিশেষ প্রবন্ধটি পড়েও গবেষক সানাউল্লাহ আল–মুবীনের বিজ্ঞান চেতনা কতটা প্রবল তারও একটা ধারণা পাওয়া যায়। প্রবন্ধের শেষাংশে এসে লেখকের মূল্যায়ন ঃ

“রবীন্দ্রনাথ নিছক কোনো কবিতার চয়িতা ছিলেন না, ছিলেন একজন মহান দ্রষ্টাও। …বিশ্বপরিচয় পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মানুষের পক্ষে সেই অন্তরঙ্গ প্রচেষ্টার এক অনুপম গদ্যভাষ্য।”

সপ্তম অধ্যায়ের প্রবন্ধ-‘রবীন্দ্রকাব্যে বিজ্ঞান : পৃথিবী ও বিশ্ব’। রবীন্দ্রনাথের সৃজনকলার বিশাল অংশ জুড়ে আছে কবিতা। সুতরাং সঙ্গত কারণেই তাঁর কাব্যকলায়ও বৈজ্ঞানিক উপাদানের নানাবিধ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কবির একেবারে বালকবেলার প্রথম কাব্য ‘কবি কাহিনী (১২৮৫) থেকে শুরু করে পরিণত বয়সের শেষ কাব্যগ্রন্থ ‘জন্মদিন’ (১৩৪৮) পর্যন্ত কাব্যকলার ভাঁজে–ভাঁজে খুঁজে পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক উপাদানসমূহ।

গ্রন্থের লেখক ‘রবীন্দ্রকাব্যে বিজ্ঞান ঃ পৃথিবী ও বিশ্ব’ প্রবন্ধে গবেষণা অনুসন্ধান করেছেন অত্যন্ত গভীর ভাবে। রবীন্দ্রনাথের বিশাল কাব্যসৃষ্টির মধ্যে দেখা যায় পঁিচশটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে বৈজ্ঞানিক উপাদানের অস্তিত্ব রয়েছে। কম করে হলেও কোনো কাব্যগ্রন্থে অন্তত একটি কবিতায় হলেও বৈজ্ঞানিক উপাদান রয়েছে। আবার অনেক কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতায় বিজ্ঞানের অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন কবির সতের বছর বয়সে প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘কবি কাহিনী’ (১৮৭৮) তে ‘প্রথম স্বর্গ’ নামে শুধু একটি কবিতায় মহাবিশ্বের প্রাথমিক বিশৃঙ্খল অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে লিখেন–

‘সমস্ত জগৎ যবে আছিল বালক,

দুরন্ত শিশুর মতো অনন্ত আকাশে

করিত গো ছুটাছুটি না মানি শাসন’

মহাবিশ্বের প্রাথমিক বিশৃঙ্খল অবস্থা নিয়ে এখানে প্রবন্ধকারের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়। শুধু এক্ষেত্রে নয়, যে কোনো বৈজ্ঞানিক উপাদানেই লেখকের সুচিন্তিত তথ্য সমৃদ্ধ, বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা এই গ্রন্থে দৃষ্টিগোচর হবেই।

“সোনার তরী” (১৯৯৩) কে রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে সৌন্দর্য চেতনার আধার হিসেবে বিবেচিত করা হয়। এই কাব্যগ্রন্থের চারটি কবিতা যথাক্রমেঃ বিশ্বনৃত্য, পুরস্কার, সমুদ্রের প্রতি এবং বসুন্ধরা’য় সৌন্দর্যবোধের সাথে বিজ্ঞানবোধের মিলন ঘটেছে। ‘বিশ্বনৃত্য’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সৌরজগতের গ্রহের ঘূর্ণনের চিত্র এঁকেছেন

“গ্রহ মঙ্গল হয়েছে পাগল

ফিরিছে নাচিয়া চিরচঞ্চল

গগনে গগনে জ্যোতি–অঞ্চল

পড়িছে খসিয়া খসিয়া ”(পৃ: ২৫০)

সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে প্রবন্ধকার প্রতিটি কবিতাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক উপাদানের ব্যবহারকে খুঁেজ বের করে ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণে উপনীত হয়েছেন। ‘রবীন্দ্রকাব্যে বিজ্ঞান : পৃথিবী ও বিশ্ব’ প্রবন্ধটি পাঠ করার পর রবীন্দ্রকাব্য পিয়াসী পাঠক যেন রবীন্দ্রকাব্যকে নতুন মাত্রায় আর একবার আবিষ্কার করে নেবে কবিতা ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধনে। যদিও কবিতার জন্য বিজ্ঞান কোনো অপরিহার্য বিষয় নয়, তথাপি বিজ্ঞানের উপাদান অলংকার হয়ে রবীন্দ্রকাব্যকে শোভামন্ডিত করেছে বহুগুণে।

ড. সানাউল্লাহ আল–মুবীনের ব্যতিক্রমী গবেষণা গ্রন্থ ‘রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈজ্ঞানিক উপাদানের ব্যবহার’ ব্যতিক্রম এজন্যে যে, রবীন্দ্রবিষয়ে এ যাবৎকালে কম গবেষণা হয়নি। কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্যে বিজ্ঞান নিয়ে অনুপুঙ্খ গবেষণা আছে বলে অন্তত আমার জানা নেই। যদিও রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচিন্তা বিষয়ক কয়েকটি বই রয়েছে, তথাপি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের নানা শাখা নিয়ে বৈজ্ঞানিক উপাদানের ব্যবহারের এভাবে চুলচেরা বিচার–বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা প্রথম সানাউল্লাহ আল–মুবীনের এই পিএইচডি গবেষণা কর্মটিই। রবীন্দ্রনাথের বহুবিধ–বিশাল সৃষ্টিশীলতায় কোথায় কোথায় বৈজ্ঞানিক উপাদান রয়েছে তা অত্যন্ত সচেতনার সাথে গবেষক তাঁর গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা ও জনপ্রিয় মাধ্যম গান গবেষকের দৃষ্টিসীমানায় আসেনি কেন তা অজ্ঞাত। কবির কিন্তু কোনো কোনো বিমূর্ত চিত্রকলায়ও অনেক সময় বিজ্ঞানমনস্কতার ইঙ্গিত আছে। আর গানের শক্তিধর বিশাল ভাণ্ডার তো রয়েছেই। গবেষকের এই অপূর্ণতাটুকুর কোনো ব্যাখ্যা গ্রন্থের কোথাও আমার চোখে পড়েনি। উপসংহারে এসে কিছু অনালোচিত বিষয় যুক্ত হয়েছে। শব্দকোষে এই গবেষণায় ব্যবহৃত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতি শব্দের সুন্দর ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ অেেছ। সর্বোপরি বলবো ড. সানাউল্লাহ আল–মুবীনের সারে তিনশত পৃষ্ঠার গবেষণা গ্রন্থ ‘রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈজ্ঞানিক উপাদানের ব্যবহার’ একজন রবীন্দ্রপ্রেমী পাঠককে নতুন মাত্রায় আনন্দ দেবে।