বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস আসলে এক নদীর মতো, যে নদী কখনো শান্ত স্রোতে বয়ে গেছে, আবার কখনো ঝড়ো বেগে সমাজকে নাড়িয়ে দিয়েছে। সেই নদীর তীরে ছিল যাত্রার মেলা, মঞ্চের আলো–অন্ধকার, টেলিভিশনের পারিবারিক আসর, আর এখন রয়েছে মোবাইল স্ক্রিনের নীল আলো। সময়ের পালাবদলে রূপ বদলেছে, কিন্তু প্রতিটি ধাপেই এই সংস্কৃতি আমাদের সমাজকে গড়ে তুলেছে, ভেঙেছে, আবার নতুন করে সাজিয়েছে। একসময় গ্রামের শিশুরা রাত জেগে অপেক্ষা করত যাত্রাপালার বাঁশি শোনার জন্য; শহরের বুদ্ধিজীবীরা মঞ্চ নাটকে খুঁজে পেতেন মুক্তির পথ; পরিবারের সদস্যরা একসাথে বসে টেলিভিশন নাটকে নিজেদের জীবন খুঁজে নিতেন। আজকের প্রজন্ম সেই পথ ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে ইউটিউবের একাকী বিনোদনের রাজ্যে। এই রূপান্তরের ভেতরেই লুকিয়ে আছে আমাদের সময়ের গল্প, সমাজের পরিবর্তনের অনিবার্য ইতিহাস।

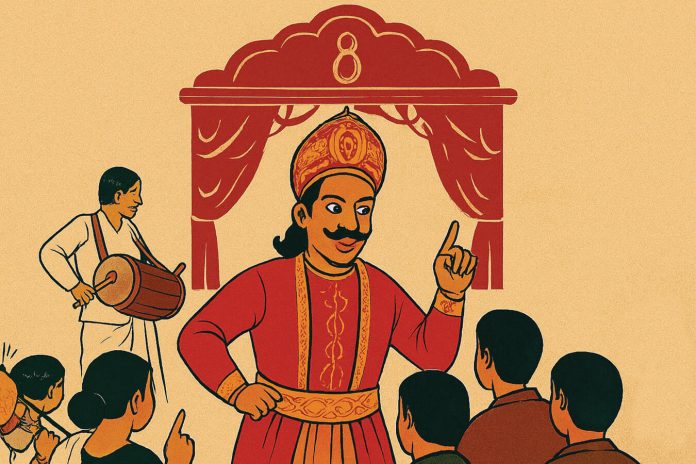

একসময় বাংলাদেশের গ্রামবাংলায় যাত্রা ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক মাধ্যম। যাত্রা শুধু বিনোদন ছিল না, বরং ছিল গ্রামীণ সমাজের বৃহৎ মিলনমেলা। রাতভর চলত নাট্যগীতি, নাচ ও সংলাপভিত্তিক অভিনয়। মানুষজন খেয়ে–দেয়ে দল বেঁধে ছুটে যেত যাত্রামঞ্চে। সেখানে একদিকে বিনোদন, অন্যদিকে ইতিহাস, ধর্মীয় কাহিনী ও রাজনৈতিক রূপক সবই স্থান পেত। যাত্রার গল্পগুলোতে সাধারণত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক চরিত্র প্রাধান্য পেত। যেমন-“নবাব সিরাজদৌলা”, যেখানে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের সংগ্রাম ও পরাজয় নাট্যরূপ পেত, যা গ্রামীণ দর্শকদের দেশপ্রেমের সঙ্গে যুক্ত করত। “রুব্বান রহিম” বা “বেহুলা–লক্ষ্মীন্দর” যাত্রা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে লোককথার মাধূর্যে ভাসিয়েছে। এমনকি ধর্মীয় কাহিনীভিত্তিক “মহাভারত”, “রামায়ণ” বা ইসলামি কাহিনীভিত্তিক যাত্রাগুলো মানুষের ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করার পাশাপাশি সামাজিক বার্তাও দিত।

যাত্রার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল এর সম্মিলিত চরিত্র। একসাথে কয়েকশ মানুষ বসে যাত্রা উপভোগ করত, হাসি–আনন্দে বা কান্নায় ডুবে যেত। সমাজবিজ্ঞানীরা একে বলেন “communal cultural consumption”– যেখানে বিনোদন ব্যক্তিগত ভোগ নয়, বরং ছিল সামাজিক বন্ধন তৈরির উপায়।

সময় বদলাল, শহরমুখী সমাজে যাত্রার স্থান নিল মঞ্চনাটক। ষাট ও সত্তরের দশকে নাটক হয়ে উঠল সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার। ছোট গল্প, কবিতা বা বাস্তব অভিজ্ঞতা অবলম্বনে তৈরি নাটকগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দিল নতুন বার্তা। বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকের ইতিহাসে ঢাকা থিয়েটার, আরণ্যক নাট্যদল, নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় প্রভৃতি দলের অবদান অনস্বীকার্য। তাদের মঞ্চায়িত নাটক যেমন “মুনতাসির ফ্যান্টাসি” (সেলিম আল দীন), “রক্তকরবী” (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ও সামাজিক প্রতিবাদের ভাষা তৈরি করেছিল। এছাড়া সেলিম আল দীন বা মামুনুর রশীদের নাটক শুধু বিনোদন নয়, বরং প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে–আমরা কোথায় যাচ্ছি, কোন সমাজ গড়ছি। মঞ্চ নাটক হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের একধরনের সাংস্কৃতিক শাখা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ–পরবর্তী সমাজে নাটকই প্রথম সাহসিকতার সঙ্গে শোষণ, বৈষম্য, দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়।

টেলিভিশনের আগমনে নাটক এক নতুন মোড় নিল। সত্তর ও আশির দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের নাটক হয়ে উঠল দেশীয় সংস্কৃতির নতুন প্রাণ। নাটক আর সীমিত মঞ্চে সীমাবদ্ধ রইল না; বরং পৌঁছে গেল দেশের প্রতিটি ঘরে। সবচেয়ে প্রভাববিস্তারকারী নাটকগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো শহীদুল্লাহ কায়সারের রচিত “সংশপ্তক”। এটি মূলত একটি কালজয়ী উপন্যাস, যার নাট্যরূপ দর্শকদের মধ্যে বিপুল সাড়া ফেলে। মুক্তিযুদ্ধ–পরবর্তী সমাজের দ্বন্দ্ব, কৃষক–শ্রমিক শ্রেণির টিকে থাকার সংগ্রাম, রাজনৈতিক টানাপোড়েন–সবকিছুই নাটকের চরিত্রদের মাধ্যমে ফুটে উঠেছিল। কাহিনীটি ব্রিটিশ শাসনামলের শেষ থেকে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত দুটি গ্রামের মানুষকে কেন্দ্র করে রচিত। এই নাটক দর্শকদের শুধু আবেগাপ্লুত করেনি, বরং তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও ইতিহাসবোধও জাগ্রত করেছে।

এছাড়া হুমায়ুন আহমেদের “এইসব দিনরাত্রি”, “কোথাও কেউ নেই”, “আজ রবিবার”, কিংবা তাঁর সৃষ্ট রহস্যময় চরিত্র মিসির আলি–কে ঘিরে তৈরি নাটকগুলো দর্শকদের নতুন এক জগতে নিয়ে গিয়েছিল। সামাজিক সম্পর্ক, প্রেম, মধ্যবিত্ত জীবনের হাসি–কান্না, এবং ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব–এসব বিষয় নাটকের মাধ্যমে এমনভাবে উপস্থাপিত হয় যে তা হয়ে ওঠে দর্শকদের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি।

এখন আর যাত্রাপালা দেখা যায় না বললেই চলে, থিয়েটারের মঞ্চও আগের মতো দর্শকের ভিড়ে মুখর নয়। হাতে গোনা দু–একটি নাটক মঞ্চস্থ হলেও, দর্শকশূন্য আসরে শিল্পীরা যেন এক অদৃশ্য শূন্যতার সঙ্গে লড়াই করেন। টেলিভিশন নাটক, যা একসময় কোটি মানুষের হৃদয় আন্দোলিত করত, সেখানেও নেই সেই জৌলুশ বা দর্শকের গভীর সম্পৃক্ততা। সিনেমা হলগুলো একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাদের জায়গা নিচ্ছে শপিংমল বা মার্কেট। এর ফলে যেসব সাংস্কৃতিক চর্চা আমাদের সম্মিলিত আনন্দ, প্রতিবাদ, কিংবা সমাজ পরিবর্তনের ভাষা হয়ে উঠেছিল, সেগুলো আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বায়নের প্রভাবে স্থানীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্য মুছে গিয়ে একরূপ বৈশ্বিক বিনোদন আধিপত্য বিস্তার করছে। নেটফ্লিক্স, ইউটিউব কিংবা টিকটকের মতো প্ল্যাটফর্ম আমাদের বিনোদনের ধরন সহজ করেছে বটে, কিন্তু সেই বিনোদন আর সম্মিলিত নয়; এটি একক, বিচ্ছিন্ন, ক্ষণস্থায়ী। স্থানীয় নাটক, যাত্রা বা সিনেমার জায়গায় জায়গা করে নিচ্ছে বিদেশি সিরিজ, ওয়েব কনটেন্ট বা বাণিজ্যিক বিনোদন। ফলে নতুন প্রজন্ম একদিকে প্রযুক্তির সুবিধা পাচ্ছে, অন্যদিকে তাদের সাংস্কৃতিক শিকড় দুর্বল হয়ে পড়ছে। এ যেন এক অদৃশ্য সাংস্কৃতিক উপনিবেশ, যেখানে বৈশ্বিক বিনোদনের ঢেউ আমাদের ঐতিহ্যের মাটিকে ভিজিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের নিজস্বতার বীজও।

একবিংশ শতাব্দীতে ইন্টারনেট বিপ্লব এলে সবকিছু বদলে গেল। ইউটিউব হয়ে উঠল তরুণ প্রজন্মের প্রধান সাংস্কৃতিক ভোগের মাধ্যম। ২০২৩ সালের একটি জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রায় ৯০ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী নিয়মিত ইউটিউব দেখে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ ১৮–৩৪ বছর বয়সী তরুণরা। তারা বিনোদনের জন্য আর যাত্রা, মঞ্চ নাটক কিংবা টেলিভিশনের অপেক্ষায় থাকে না; বরং সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল খুলে ভিডিও দেখে নেয়। তবে এই পরিবর্তনের সামাজিক প্রভাব নিয়ে গবেষকরা সতর্ক করেছেন। যাত্রা বা মঞ্চ নাটকের মতো সম্মিলিত সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার জায়গায় এখন সবাই আলাদা হয়ে যাচ্ছে। একটি মোবাইল স্ক্রিনে বসে থাকা তরুণ আসলে একাকী ভোক্তা, যার সঙ্গে সমাজ বা পরিবারের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই।

যাত্রার ঢোল, মঞ্চের আলো, টেলিভিশনের পর্দা–সবকিছু যেন ইতিহাসের পাতায় মলিন হয়ে যাচ্ছে ইউটিউবের ঝলমলে পর্দায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা কি কেবল নতুন প্রযুক্তির মোহে ভেসে গিয়ে ভুলে যাচ্ছি সেই সাংস্কৃতিক শেকড়, যা একসময় মানুষকে মানুষ করেছে? যাত্রা আমাদের শিখিয়েছে মিলনের ভাষা, মঞ্চ নাটক শিখিয়েছে প্রতিবাদের শক্তি, টেলিভিশন নাটক এঁকেছে আমাদের জীবনের আয়না। আর ইউটিউব– সে কি কেবল বিনোদন দিচ্ছে, নাকি নিঃশব্দে কেড়ে নিচ্ছে আমাদের সামাজিক বন্ধন?

আমরা যদি আমাদের প্রাচীন যাত্রা বা কালজয়ী নাটকের আসরকে কেবল নস্টালজিয়ার মতো ভেবে দূরে ঠেলে দিই, তবে হয়তো একদিন বুঝব–আমাদের হাত ফসকে হারিয়ে গেছে সেই সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য, যা যুগে যুগে আমাদের আত্মপরিচয় গড়ে তুলেছে। তাই প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়েও আমাদের মনে রাখতে হবে–সংস্কৃতি কেবল বিনোদন নয়, এটি আমাদের অস্তিত্বের মর্ম। আর সেই মর্ম ভুলে গেলে হয়তো আমরা বিনোদন পাবো, কিন্তু হারাবো নিজেদের পরিচয়।