পৃথিবীর প্রধান সমস্যাগুলির অন্যতম হলো উষ্ণতা বৃদ্ধি। বিশ্বজুড়ে তাপমাত্রা ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। দাবদাহে অতিষ্ঠ বিশ্ববাসী। উত্তর গোলার্ধের দেশ কানাডা, যেখানে তাপমাত্রা থাকে শূন্য ডিগ্রির অনেক নিচে, সেখানেও ৫০ ডিগ্রি দাবদাহে আক্রান্ত হচ্ছে কোনও কোনও অঞ্চল। উত্তর মেরুর বরফ গলছে বিপজ্জনকভাবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা ক্রমবৃদ্ধিমান যা বাংলাদেশের মতো উপকূলীয় দেশগুলির অস্তিত্বের জন্যে সাংঘাতিক হুমকি স্বরূপ।

বাংলাদেশের কথাই বলি। আমাদের কৈশোর কাল (১৯৭০ এর দশক) পর্যন্ত এদেশের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া উপভোগের সুযোগ আমরা পেয়েছি। শীতাতপ যন্ত্র ছিল অতিবিলাস সামগ্রী। যা আমরা গুটিকয় প্রেক্ষাগৃহে দেখতাম। বৈদ্যুতিক পাখা ছিল খুব কম সংখ্যক বাসা বাড়িতে। পানীয় জল ও ব্যবহার্য জলের সংকট ছিল অকল্পনীয়। যথেষ্ট জলাশয় ছিল সারাদেশ জুড়ে।

জনসংখ্যার সীমাহীন স্ফীতির পাশাপাশি প্রকৃতির প্রতি মানুষের বিরূপতা এই বিপর্যয় ডেকে এনেছে। নির্বিচারে বৃক্ষনিধন; নদী, জলাশয় ভরাট, উন্মুক্ত প্রান্তর দখল এসব কারণে বৃষ্টিহীনতাই কেবল বাড়ছে না, অক্সিজেন সংকটও ডেকে আনছে, বাড়িয়ে তুলছে কার্বন যা কোটি কোটি বছর বয়সী পৃথিবী নামের এই গ্রহটির অস্তিত্বের সংকট ডেকে আনছে। আজ থেকে বিশ বছর আগেও এই চট্টগ্রাম শহরে প্রচুর বৃক্ষরাজি, খাল ও পাহাড়ের অস্তিত্ব ছিল, যা আজ প্রায় বিলীন। খুব স্বাভাবিকভাবেই এর মূল্য দিতে হচ্ছে আমাদের। দিনের পর দিন জলাবদ্ধতা যেমন বেড়ে চলেছে। তেমনি বাড়ছে পাহাড়ধ্বস। শহরটি ক্রমশ হয়ে উঠেছে চরম ভাবাপন্ন আর্দ্র একটি জনপদে। বিপন্ন ও বিধ্বস্ত প্রকৃতি তার ক্ষতির প্রতিশোধ নিচ্ছে।

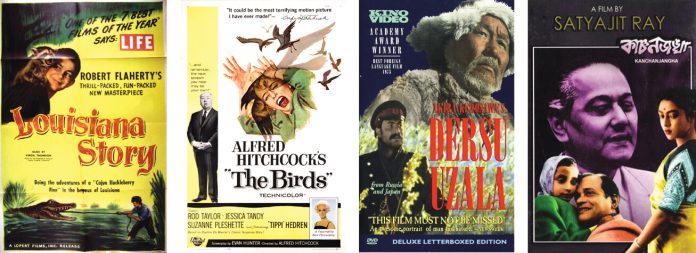

মহৎ শিল্পীরা দূরদর্শী হয়ে থাকেন। কবি, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী সকলেই প্রকৃতির বন্দনার পাশাপাশি উপরে বর্ণিত দুর্যোগের ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন বারংবার নানাভাবে। আমাদের আজকের প্রসঙ্গ এটিই। অন্যান্য শিল্পীদের মতো চলচ্চিত্রকারেরাও এই দুর্যোগের বিষয়ে আলোকপাত করে চলেছেন চলচ্চিত্র শিল্পের প্রায় শুরুর দিক থেকে। প্রকৃতির প্রতি মানুষের এই নিষ্ঠুরতা কেবল যে সাম্প্রতিক কোনো বিষয় তা নয়। বস্তুত তথাকথিত শিল্প বিপ্লবের সময় থেকেই এই অনাচারের শুরু। ১৯৪৮ সালেই ‘লুইজিয়ানা স্টোরি’ ছবিতে রবাট ফ্ল্যাহাটি প্রকৃতির প্রতি মানুষের বিরূপতা এবং তৎসৃষ্ট বিপর্যস্ত আগামীর কথা বলেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যে একটি তেলের খনি স্থাপনের বিপক্ষে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই ছবির অবস্থান গড়ে উঠেছে। শত চেষ্টার পরও এর কোনো প্রতিকার না হয়ে খনিটি স্থাপিত হয় যা পরিবেশগত বিপর্যয়ের পথ তৈরি করে।

মহৎ শিল্পীরা সবসময় দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে থাকেন। যুগন্ধর এই শিল্পীরা অনেক আগে থেকেই আসন্ন দুর্যোগের ইঙ্গিত দিয়ে রাখেন। বাংলাদেশেল দু’টি প্রধান শহর ঢাকা ও চট্টগ্রামে এখন পাখির সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প। কাকও প্রায় বিলুপ্ত। অনেক পাখি এখন প্রকৃতি থেকে হারিয়ে গেছে। বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানির টাওয়ার যা তেজস্ক্রিয়তা ছড়ায় এবং যানবাহনের হর্নজনিত শব্দ দূষণ এর অন্যতম কারণ। বৃক্ষহীনতার পাশাপাশি এই দু’টি বিপর্যয়ও মারাত্মক হয়ে উঠেছে।

অনেক আগে ১৯৬৩ সালে আলফ্রেড হিচকক তাঁর ‘দি বার্ড’ ছবিতে এই সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করে গেছেন। পাখিরা বিরক্ত হতে হতে একসময় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং সংঘবদ্ধ হয়ে একটি শহরে নির্বিচারে আক্রমণ চালায় যার শিকার হয় হাজার হাজার মানুষ। ছবির শুরুতে দেখানো হয় একজন লোক একটি পাখি খাঁচায় পুরে নিয়ে চলেছে যা অন্য পাখিরা লক্ষ্য করে। প্রতীকী এই দৃশ্যটি অনেক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে পুরো ছবিটি জুড়ে।

১৯৭৫ সালে আকিরা কুরোসাওয়া নির্মাণ করেছিলেন ‘দেরসু উজালা’। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে দেরসু উজালা নামের একজন শিকারী এবং ক্যাপ্টেন ভ্লাদিমির আরসেনেভ নামের একজন সামরিক ভূসমীক্ষকের আন্তসম্পর্ক অবলম্বনে ছবিটি নির্মিত, যাতে অরণ্য ও পশুপাখি নিধনের বিষয়টি উঠে এসেছে। সাইবেরিয়ার দুর্গম অঞ্চলে সেনা ছাউনি ও তৎসম্পর্কিত বিভিন্ন স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে গিয়ে আরসেনেভ গহীন অরণ্যে দেরসু সন্ধান পান যিনি একসময়ের প্রাণী শিকারী হয়েও এখন অত্যন্ত অনুতপ্ত। তিনি অরণ্য ও প্রাণিকূল রক্ষার বিষয়ে ক্রমশ আরসেনেভকে প্রভাবিত করতে থাকেন এবং আরসেনেভও প্রভাবিত হয়ে পড়েন। কিন্ত শেষ রক্ষা হয় না। ধীরে ধীরে সেই বিপদসংকুল এলাকাটিও নগরে পরিণত হয়। বিশাল অরণ্যানীর জীবনের বিনিময়ে সেখানে গড়ে উঠতে থাকে ইট সিমেন্ট লোহার কঠিন সব সুউচ্চ ভবন।

কুরোসাওয়া তাঁর এই ছবিতে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যেকার পরস্পর নির্ভর সম্পর্ক ও তা সংরক্ষণের বিষয়ে বলে গেছেন। তাইগার রহস্য ঘেরা গভীর অরণ্যে চিত্রায়িত এ ছবি দর্শকদের বিমোহিত করে। তেমনভাবে বেদনার্ত করে তোলে যখন তারা দেখেন সুবিস্তৃত অরণ্যের ধ্বংসপ্রাপ্তির পর সেখানে গড়ে উঠেছে নিষ্প্রাণ নগর। এই ছবির বক্তব্য আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সাইবেরিয়াসহ উত্তর গোলার্ধের বরফ গলতে শুরু করেছে প্রবলভাবে যার কারণ কার্বন নিঃসরণজনিত উষ্ণতা। এর ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিদিন যা এই পৃথিবীর নিমজ্জনের এক ভয়াবহ ইঙ্গিত। সত্যজিৎ রায় ১৯৬১ সালে নির্মিত তাঁর কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবিতেও এই ভয়াবহতা সম্বন্ধে কথা বলে গেছেন। এ ছবির অন্যতম প্রধান একটি চরিত্র–জগদীশ, যিনি একজন পক্ষী বিশারদ। পক্ষীপ্রেমিক জগদীশ অন্যান্য কেজো লোকদের কাছে অনেকটাই উপেক্ষিত। তাঁর প্রকৃতিপ্রেম তাদের কাছে মূল্যহীন। দার্জিলিং–এর উন্মুক্ত প্রান্তরে সবাই যখন কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখবার ছলে নিজেদের মধ্যে অন্তর্কলহ, সন্দেহ, উপেক্ষা এবং আত্মম্ভরিতায় ব্যস্ত, পক্ষী বিশারদ তখন পাখির খোঁজে চষে বেড়ান দার্জিলিঙের চড়াই উৎরাই। আকাঙ্ক্ষিক পাখির ডাক শুনলে আহ্লাদিত হন। দেখতে পেলে চমৎকৃত হয়ে উঠেন। এসব আচরণ দেখে তাঁর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন তাঁর ধনবান ও আত্মাহংকারী ভগ্নিপতি। জগদীশের কাছে দুর্লভ পাখিটা অমূল্য সম্পদ। সে কথা ভগ্নিপতিকে জানালে তিনি শুধান, ‘রোস্ট হয়?’ জগদীশের না সূচক উত্তরের প্রত্যুত্তরে ভগ্নিপতি ইন্দ্রনাথ জানান, ‘তাহলে ও পাখিতে আমার ইন্টারেস্ট নেই।’

আসলে পুরো পৃথিবীটাই এখন পাখির রোস্টের কবলে। তা সে অমূল্য কিংবা সহজপ্রাপ্য যে পাখিই হোক। এর প্রমাণ শীতকালে আমরা অতিথি পাখিদের বেলায় দেখি। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে শীতের মৌসুমে এরা আমাদের দেশে সাময়িক আশ্রয় নিতে আসে একটু উষ্ণতার আশায়। তাদের বিচরণে আমাদের জলাশয়ে মৎস্যপ্রজনন বৃদ্ধি, প্রাণসঞ্চার ঘটে বৃক্ষরাজিতে। আর আমরা ফাঁদ পেতে তাদের আটক করে ‘রোস্ট’ করে আনন্দভোজন সারি।

সত্যজিৎ রায় ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ ছবিতে জগদীশের সংলাপে কিছু মোক্ষম কথা বলে গেছেন সেই ৬২ বছর আগে। জগদীশ বলছেন, ‘আমাদের রাগরাগিনীর উৎপত্তি হয়েছে আসলে ঐ পাখির ডাক থেকে….এক এক সময় রাতে শুয়ে শুয়ে ভবি– এই যে টেস্ট হচ্ছে– নিউক্লিয়ার টেস্ট– আকাশ সব বিন্দু বিন্দু রেডিয়েশনে ভরে যাচ্ছে– একবার হয়তো দেখবো পাখিগুলো আর আসেনি। হয়তো মাথায় গোলমাল হয়ে গিয়ে পথ ভুলে গেছে। কিংবা হয়তো সেই সেন্সটাই হারিয়ে ফেলেছে। কিংবা– হোয়াটস ইভন ওয়র্স– হয়তো মাঝরাস্তায় মরে গিয়ে টুপ টুপ করে বৃষ্টির ফোঁটার মতো….।’

যে হারে যুদ্ধবিগ্রহে আক্রান্ত হয়ে রয়েছে এই বিশ্ব সত্যজিতের আশঙ্কা সত্যি হয়ে উঠেছে। হয়তো আর বেশিদিন দূরে নয়; বৃক্ষ, পক্ষী, নদী, অরণ্য, মৃত্তিকা এসব শব্দরাজি কেবল অভিধানেই ঠাঁই পাবে। এবং তারপর ঘনিয়ে আসবে মহাপ্রলয়ের সেই দিনগুলি।

যুগন্ধর শিল্পস্রষ্টারা ভবিষ্যদ্বক্তা হন, তাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের শক্তির জোরে যা আমাদের মধ্যে থেকেও নয়। এগিয়ে থাকা এই মানুষগুলিকে প্রচলিত সময় বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না বলেই পিছিয়ে পড়ে। আর এজন্যেই বিপত্তিতে পড়ে।

আমরা এই আলোচনায়, চারটি ছবির প্রসঙ্গে কথা বললাম। এরকম বক্তব্যসমৃদ্ধ ছবি আরও রয়েছে। বিস্তারিত স্থান সংকুলানে সেসব ছবির প্রসঙ্গে কথা বলার আশা রাখি।