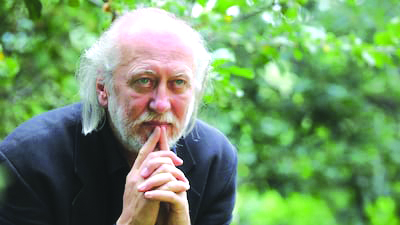

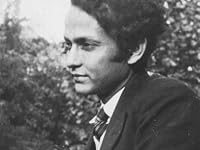

সদ্য নোবেল বিজয়ী কথাসাহিত্যিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই জার্মান ভাষাভাষী বিশ্বে এক প্রভাবশালী সাহিত্যিক, তবে ইংরেজিভাষী দুনিয়ায় তিনি এক রহস্যময় ও কৌতূহল জাগানো লেখক হিসেবে পরিচিত। আমেরিকান পাঠকরা প্রথম তাঁর কাজের সঙ্গে পরিচিত হন পরিচালক বেলা তারের মাধ্যমে, যার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সৃজনশীল সহযোগ শুরু হয় ঊনিশশ আটাশি সালের ড্যামনেশন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে । বেলা তারের বিখ্যাত চলচ্চিত্র সাতানতানগো (১৯৯৪) ক্রাসনাহোরকাইয়ের ঊনিশশ পঁচাশি সালে প্রকাশিত উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত, যা বহু বছর পর ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। ক্রাসনাহোরকাইয়ের গদ্য জটিল, দীর্ঘ ও কাব্যিক; তাঁর প্রতিটি বাক্য গভীর চিন্তা ও তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে ভরা । সমালোচক কলেম তোহবিনের মতে, তাঁর ভাষা এক অভিনয়ধর্মী শিল্প, যা বাস্তব ও অবাস্তবের সীমা অতিক্রম করে । সাতানতানগো এর কঠিন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন দুনিয়ায় মানবিকতার সূক্ষ্ম আভাস বিদ্যমান, যা আমাদের উইলিয়াম ফকনারের লেখার কথা মনে করিয়ে দেয় । ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের পর ক্রাসনাহোরকাই একটি সাক্ষাৎকার দেন দ্য মিলিয়নস্–কে, যেটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন কবি জর্জ সিটিস। এখানে সেই সাক্ষাৎকারটির বাংলায়ন করেছেন মাহমুদ আলম সৈকত

দ্য মিলিয়নস: সাতাতানগো যখন প্রকাশিত হয়, তখন হাঙ্গেরির সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধীরে ধীরে পতনের পথে। দু‘হাজার বারো সালে এসে এটি ইংরেজিতে প্রকাশ পাচ্ছে। আর ঠিক কয়েক মাস পর, হাঙ্গেরি যখন তার নতুন সংবিধান গ্রহণ করতে যাচ্ছে, যা গণমাধ্যমের ওপর রাষ্ট্রের ক্ষমতা সংহত করবে, পাশাপাশি স্বয়ং দেশটিকেও, আমাদের ধর্মীয় ডানপন্থীদের ভাষায়, আনুষ্ঠানিকভাবে “খ্রিষ্টান রাষ্ট্র‘ হতে যাচ্ছে। বিষয়টি একজন আমেরিকান পাঠকের কাছে যতই প্রলুব্ধকর হোক না কেন, আপনার উপন্যাসে কি আমরা হাঙ্গেরির বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিরই পূর্বাভাস খুঁজে পাব?

লাসলো ক্রাসনাহোরকাই: আমার গল্পে সবসময়ই বিপর্যয়ের পূর্বাভাস পাবেন, জীবনের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। তবে আমি যখন

এটি লিখছিলাম, আশির দশকের গোড়ায়, তখন আমার কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা ইঙ্গিতের চিন্তাই ছিল না। সাতানতানগো তে কোনো রাজনৈতিক বার্তা থাকবে, এই ধারণা আমার কাছে ততটাই দূরের ছিল, যতটা দূরের ছিল সোভিয়েত সাম্রাজ্য নিজেই। আমি শুধু বুঝতে চেয়েছিলাম আমার চারপাশের সবাই কেন এতটা বিষণ্ন যেন সারাদেশের ওপর অবিরাম বিষন্ন বৃষ্টি ঝরছে। অদ্ভুত শোনাতে পারে, কিন্তু আমাদের অবস্থা আসলে তেমন বদলায়নি । সোভিয়েত সাম্রাজ্যের পতন এবং স্বাধীনতার পর হাঙ্গেরিয়রা নতুন দেশ গড়ার সুযোগ পেলেও, আমি তখনই বুঝেছিলাম, পুরোনো মানুষদের নিয়ে নতুন কিছু গড়া কতটা সম্ভব? সেই দুঃখ এখনো মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। হয়তো এখন বর্ষণ খানিকটা কম, কিন্তু পার্থক্য ওইটুকুই।

দ্য মিলিয়নস: সাতানতানগোর তৃতীয় অধ্যায় শুরু হয় একটি ভূতাত্ত্বিক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে, যেখানে হাঙ্গেরির প্রাগৈতিহাসিক সাগরতলের অতীতের বর্ণনা আছে। ডাক্তার সেই অংশটি পড়ছেন, তারপর চারপাশে তাকিয়ে দেখেন নিজের নোংরা ঘরের সাধারণ জিনিসপত্র। আপনার দুটি ইংরেজিতে অনূদিত উপন্যাস– দ্য মেলানকোলি অফ রেজিসট্যান্স এবং সাতানতানগো–উভয়টিতেই এমন মুহূর্ত আছে, যখন চরিত্ররা নিজের অবস্থানকে বিশাল মহাবিশ্বের প্রেক্ষিতে কল্পনা করার চেষ্টা করে। কিন্তু একসময়ে বাস্তবের কোনো খেয়ালে বা মানসিক প্রতিক্রিয়ায় তারা আবার ছোট্ট হাঙ্গেরীয় প্রান্তিকতার মধ্যে ফিরে আসে। এই গল্পগুলো কি অন্য সংস্কৃতির ছোট শহরগুলোতেও ঘটতে পারত?

লাসলো ক্রাসনাহোরকাই: উঁহু, আমি তা মনে করি না। কিছুটা মিল টানা হয়তো সম্ভব, কিন্তু তা হবে জোর করে করা। প্রত্যেক সংস্কৃতিই তার নিজস্ব সূক্ষ্ম, ভঙ্গুর ও অনন্য পরিবেশ সৃষ্টি করে–গন্ধ, রং, স্বাদ, বস্তু ও মেজাজ যা তুচ্ছ মনে হলেও আসলে একেবারেই অননুকরণীয়। তবে আপনি ঠিকই বলেছেন, শিল্পের, বিশেষ করে উপন্যাসের, নিজস্ব এক উদ্দীপনাশক্তি আছে: আমি যদি উত্তর পর্তুগালের কোনো অন্ধকার বারের মলিন বিষণ্নতার কথা পড়ি, সেটি আমাকে মনে করিয়ে দেয় দক্ষিণ হাঙ্গেরির কোনো মদের দোকানে শেষবার এক পাত্র পালিনকা পান করার পরের নিঃসঙ্গ অনুভূতিটিকে। এইভাবে আমরা হয়তো উত্তর পর্তুগাল ও দক্ষিণ হাঙ্গেরির মানুষদের মধ্যে এক ধরনের সার্বজনীন সংযোগ অনুভব করতে পারি, যদিও দুটি দেশের বৈদ্যুতিক সুইচের নকশা আলাদা এবং সেই পার্থক্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবু শেষ পর্যন্ত, যখন বারের শেষ মানুষটি আলো নিভিয়ে বেরিয়ে যায়, তার হাতের নড়ন দুটি দেশেই এক।

দ্য মিলিয়নস্: আপনার সমসাময়িক লেখক পেতর এস্তরহাজি বলেছেন, “ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বাক্যগুলো দীর্ঘতর, যাদের অর্থ বা ভাব জটিল পরিক্রমায় ঘুরে বেড়াত। আর হাঙ্গেরীয় দীর্ঘ বাক্য এক ধরনের অনিশ্চিত গঠন, কারণ এখানে শব্দগুলোর লিঙ্গ নেই, আর উপবাক্য ও মূল বাক্যের সংযোগ জার্মান বাক্যরচনার মতো নির্ভুলও নয় । এই বাক্যগুলো একটু টলোমলো, একটু জড়ানো; একবাক্যে বললে, তারা ভীষণ ভালোবাসার যোগ্য।” এই বর্ণনা কি আপনার দীর্ঘ, উন্মত্ত বাক্যগুলোর ধারণার সঙ্গে মেলে?

লাসলো ক্রাসনাহোরকাই: না, আমার কাছে এর বিশেষ কোনো অর্থ নেই। পেতর হয়তো কোনও কোনও ঊনবিংশ শতকের হাঙ্গেরীয় লেখক কিংবা কোনও নির্দিষ্ট ধারার লেখককে মনে রেখেই এ কথা বলেছেন, আমি নিশ্চিত নই। তবে তাঁর এই মন্তব্য হাঙ্গেরীয় সাহিত্য বা হাঙ্গেরীয় ভাষার সার্বিক রূপের সঙ্গে কোনোভাবেই খাপ খায় না, বিশেষত আমার বাক্যরীতির সঙ্গে তো

একেবারেই নয় । আমার মনে হয়, এই সংজ্ঞা আসলে তাঁর নিজস্ব সাহিত্যচর্চার প্রতিফলন, এবং সেই থেকে যে সাধারণীকরণটি বেরিয়ে আসে, তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

আমার রচিত তথাকথিত সেই “উন্মত্ত দীর্ঘ বাক্যগুলি” নিয়ে ভাবলে প্রথমে বিশেষ কিছু মনে আসে না। কিন্তু একটু ভাবলে মনে হয়, এই বাক্যগুলোর সঙ্গে কোনো ভাষাতত্ত্ব, তত্ত্ব, কিংবা হাঙ্গেরীয় বা অন্য কোনো ভাষা–সংক্রান্ত চিন্তার সম্পর্ক নেই, এরা জন্ম নিয়েছে আমার উপন্যাসের “উন্মত্ত” চরিত্রগুলোর কাছ থেকে। এই বাক্যগুলো আমি লিখি না; এরা নিজেরাই উচ্চারিত হয়, আমি কেবল তা লিখে রাখি। আমি নিজে সম্পূর্ণ নীরব–একেবারে নিঃশব্দ। আর সেই নীরবতার মধ্যেই আমি শুনি, তারা কী বলছে। আমার কাজ কেবল সেই কথাগুলোকে লিখে ফেলা। তাই এই বাক্যগুলো মূলত আমার নয়; বরং তাদের, যাদের মধ্যে এক বন্য, অদম্য আকাঙ্ক্ষা জেগে আছে–যেন তারা যাদের উদ্দেশে কথা বলছে, তারা নিঃশর্তভাবে এবং সঠিকভাবে তাদের বুঝে ফেলে। এই আকাঙ্ক্ষাই তাদের ভাষাকে দেয় উন্মত্ত তীব্রতা। সেই তীব্রতাই আসলে শৈলী।

আরও একটি কথা–এই “নায়ক”রা যে সব উন্মত্ত শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করে, সেগুলোই গ্রন্থ নয়; গ্রন্থ হলো কেবল একটি বাহন, তাদের ভাষার জন্য একটি মাধ্যম। তারা এতটাই নিশ্চিত যে তাদের কথার তাৎপর্য অপরিমেয়, তাদের ভাষা এক ধরনের জাদুকরী প্রভাব সৃষ্টি করতে চায়, বাস্তব অর্থে নয়–এটি হলো বোঝাপড়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে জন্ম নেওয়া এক জাদুকরী উন্মত্ততার প্রতিরূপ। (চলবে)