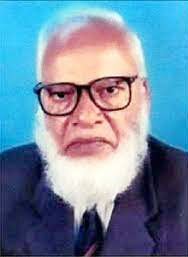

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, দক্ষ শিক্ষা-প্রশাসক, চ্ট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক, স্বনামধন্য এপিগ্রাফিস্ট, বরেণ্য ন্যুমিজমেটিস্ট এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গবেষক প্রফেসর ড. আবদুল করিম পহেলা জুন ১৯২৮, শুক্রবার (বাংলা ১৩৩৫ এর ১৭ জ্যৈষ্ঠ) চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে পিতা সৈয়দ ওয়াইজ উদ্দিন এবং মাতা সৈয়দা রাশিদা খাতুনের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলে বেলা থেকে তিনি ছিলেন অতিশয় মেধাবী। উচ্চ প্রাইমারী ও হাই মাদ্রাসা (দাখিল) পরীক্ষায় বৃত্তি লাভের পর চট্টগ্রাম ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে প্রবেশিকা ও আই এ পাশ করেন মেধা বৃত্তি নিয়েই। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পান তিনি। ১৯৪৯ এ ইতিহাসে স্নাতক সম্মান এবং ১৯৫০ এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে লেকচারার হিসেবে তার শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন। ১৯৫১ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সময়েই মৌলিক গবেষণার জন্য ঢাকা ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুই দুইটি পি এইচ ডি ডিগ্রি অর্জনের বিরল কৃতিত্ব তাঁর। ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সে সময়কার কিংবদন্তীতুল্য ঐতিহাসিক প্রফেসর আহমদ হোসেন দানীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত তাঁর গবেষণা কর্ম ’সোশ্যাল হিস্ট্রি অব দ্য মুসলিমস ইন বেং্গল’ এর জন্য পি এইচ ডি ডিগ্রী প্রদান করে। কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে ১৯৬০ থেকে ১৯৬২ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ’স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ’ এ অধ্যয়নকালে প্রফেসর জে বি হ্যারিসনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত তাঁর অনবদ্য গবেষণাকর্ম ’মুর্শিদ কুলী খান অ্যান্ড হিজ টাইমস’ এর জন্য তিনি দ্বিতীয় ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৬২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার পদে উন্নীত হন। ১৯৬৬ সালে তিনি সদ্য প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে রিডার এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৯ সালে প্রফেসর পদে পদোন্নতি পান। তিনি ১৯৭০-৭২ ও ১৯৭৪-৭৬ দুই মেয়াদে আর্টস ফ্যাকাল্টির ডীন এবং নভেম্বর ১৯৭৫ থেকে এপ্রিল ১৯৮১ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর পুনরায় ইতিহাস বিভাগে যোগদিয়ে ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত প্রফেসর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এরপর ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত তিনি ’বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান’ এর মহাপরিচালক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৮৯-৯২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ এ মোঘল ইতিহাসের আকর গ্রন্থ রচনায় নেতৃত্ব দেয়ার জন্য সিনিয়র প্রফেসরিয়াল ফেলো নিযুক্ত হন । সেখান থেকে ফিরে ইতিহাস বিভাগে সুপারনিউমারী অধ্যাপক হিসেবে ১৯৯২ সালের জুন মাস থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এবং ২০০১ সালের নভেম্বর মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রফেসর এমিরেটাস হিসেবে যোগ দিয়ে ২০০৭ সালের ২৪ জুলাই মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সে পদে বহাল ছিলেন।

প্রফেসর করিম এশিয়াটিক সোসাইটির জীবন সদস্য ও সম্মানিত ফেলো। ১৯৬৪-৬৬ এর কাউন্সিলে তিনি ছিলেন সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারী। এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৯৬ সালে তাঁকে সোসাইটির নির্বাচিত ফেলো হিসেবে সম্মাননা প্রদান করে। তাঁর প্রধান গবেষণা কর্ম, উভয় অভিসন্ধর্ভ এবং আকর গ্রন্থসমূহ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকেই প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে প্রচলিত ধ্যানধারনা পদ্ধতি প্রক্রিয়ার বাইরে নবচেতনা ও মূল্যবোধের বিকাশধর্মী প্রবাহ প্রযত্ন দানের নিমিত্তে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি গঠনের তাত্ত্বিক উদ্যোক্তা ছিলেন প্রফেসর করিম। তিনি ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৭ সাল অবধি ইতিহাস সমিতির সুযোগ্য সভাপতি ছিলেন। ইতিহাসের উপাদান হিসেবে মুদ্রাপাঠ ও পর্যালোচনায় তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্ব ও পারঙ্গমতার স্বীকৃতি স্বরূপ ভারতের নিউমিজম্যাটিক সোসাইটি তাঁকে আকবর সিলভার পদকে এবং শিক্ষায় তাঁর গৌরবদীপ্ত অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ১৯৯৫ সালের একুশে পদকে ভূষিত করেন।

মধ্য ও মধ্যযুগ উত্তরকালের বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের বিদগ্ধ ও অনুসনিধৎসু পাঠক ও গবেষক হিসেবে প্রফেসর করিম একজন অতি উচ্চমার্গের মুখরিত মানুষ । তার কালজয়ী সৃজনশীল গবেষনা কর্মের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য – Social History of the Muslims in Bengal: down to A.D . 1538,( Asiatic Society of Pakistan, Dhaka , 1959); Corpus of the Muslim Coins of Bengal: down to A.D 1538 (Asiatic Society of Pakistan, Dhaka , 1960); Murshid Quli Khan and His Times, (Asiatic Society of Pakistan, Dhaka , 1963); Dacca: the Mughal Capital, (Asiatic Society of Pakistan, Dhaka , 1964); Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal, (Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka , 1992 , 2017); History of Bengal: Mughal Period, 2 vols. (Rajshahi University, 1992,1995), Catalogue of the Coins in the Cabinet of the Chittagong University Museum, (1979) , The Rohingya Muslims: Their History and Culture, ( ?), Historians of Bengal in the 17th Century (?) ঢাকাই মসলিন (বাঙলা একাডেমী , ১৯৬৫); বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল, ( বাংলা একাডেমী ১৯৭৮), বাংলার সুফী সমাজ (ঢাকা ১৯৮০); মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪) ; ফুতুহাত ই ফিরোজ শাহী ( মূল ফারসী থেকে অনুবাদ), বাংলা সাহিত্যের কালক্রম (মধ্যযুগ) (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪); আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, জীবন ও কর্ম (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪) , হযরত আমানত শাহ (১৯৬৯), মোল্লা মিসকিন শাহ (১৯৮৭), মক্কাশরীফে বাঙ্গালী মাদরাসা ( ১৯৮৭) চট্টগ্রামের ইতিহাস, (১৯৭৫), আবদুল হক চৌধূরী ও তাঁর গবেষণা কর্ম’ ( বাংলা একাডেমী, ?), ’সমাজ ও জীবন’ (২০০৩) । বাংলা একাডেমী থেকে তাঁর সম্পাদনায় ’আবদুল হক চৌধুরী রচনাবলী’ প্রকাশের অপেক্ষায়। এ সমস্ত গবেষণা গ্রন্থ ছাড়াও এক জরীপের মাধ্যমে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান মতে অন্তর্জাতিক ও দেশীয় গবেষনা জার্নালে তাঁর ইংরেজী ভাষায় ৮১টি এবং বাংলা ভাষায় ৭৫টি গ্েষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। জানা যায় মৃত্যুর পূর্বে তিনি ’ইসলাম: নিঃসন্দেহে আল্লাহতায়ালার একমাত্র মনোনিত ধর্ম’ এবং ’ মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)’ শীর্ষক দুটি পুস্তকের পান্ডুলিপি প্রস্তুতর কাজ হাতে নিয়েছিলেন।

ইতিহাস চর্চা ও গবেষণায় নিমগ্ন এই অজাতশত্রু শিক্ষাবিদ শিক্ষা প্রশাসক হিসেবে এবং ব্যক্তিগত জীবনেও ছিলেন আদর্শ স্থানীয় । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েই সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের হাউস টিউটর এর দায়িত্ব পেয়েছিলেন , চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন ইতিহাস বিভাগের প্রধান হিসেবে, প্রথম ছাত্রাবাস আলাওল হলের প্রভোষ্ট ,দুদফায় আর্টস ফ্যাকাল্টির ডীন এবং সুদীর্ঘ ছয় বছর উপাচার্যের দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন ঈর্ষনীয় দক্ষতা ও প্রজ্ঞার সাথে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নতুন বিভাগ খোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর সিদ্ধান্ত নেওয়ার দ্রুততা, ক্ষমতা ও প্রজ্ঞায় তাঁর সহকর্মী সহযাত্রীরা বরাবরই বিমুগ্ধ হতেন। মতপার্থক্য, সংঘাত ও সংঘর্ষ সমাধানের সহজপথ যেন তার করায়ত্বে থাকত। অপূর্ব স্মরণশক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ্এ্যক্ট তার নখদর্পনে থাকায় তার ফাইল ওয়ার্ক অপূর্ব ছিল বলে তার সহকর্মীদের সাক্ষ্য রয়েছে। অর্ধশতাব্দীর অধিক কালে অগণিত ছাত্রদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ও আন্তরিক আচরণের বর্ণনা সকৃতজ্ঞতায় উজ্বল হয়ে থাকবে।

পরিবারে আদর্শ স্বামী, পিতা, শ্বশুর ও পিতামাতা মহ হিসেবে তার ভূমিকা ছিল অবিসংবাদিত। তাঁর সহকর্মী রফিকুল হক চৌধুরী লিখেছেন , ’তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজন ও নিজ অঞ্চলের দরিদ্র লোকদের প্রতিও কর্তব্য সুচারুপে সম্পন্ন করতেন। তাদের প্রতি তাঁর সীমাহীন দরদ ছিল। তাদের সামান্য প্রয়োজনের ব্যাপারেও তাঁর লক্ষ্য ছিল। তাঁর বাসা অনেকের মতে একটি লঙ্গরখানা ছিল। অগণিত আত্মীয় স্বজন ও দেশের লোকের এক আশ্রয়স্থান ছিল। আত্মীয় যত গরীবই হোক না কেন তা স্বীকার করতে তিনি কোন সময়ে দ্বিধাবোধ করতেন না।’

লেখক : সরকারের সাবেক সচিব, এন বি আরের সাবেক চেয়ারম্যান