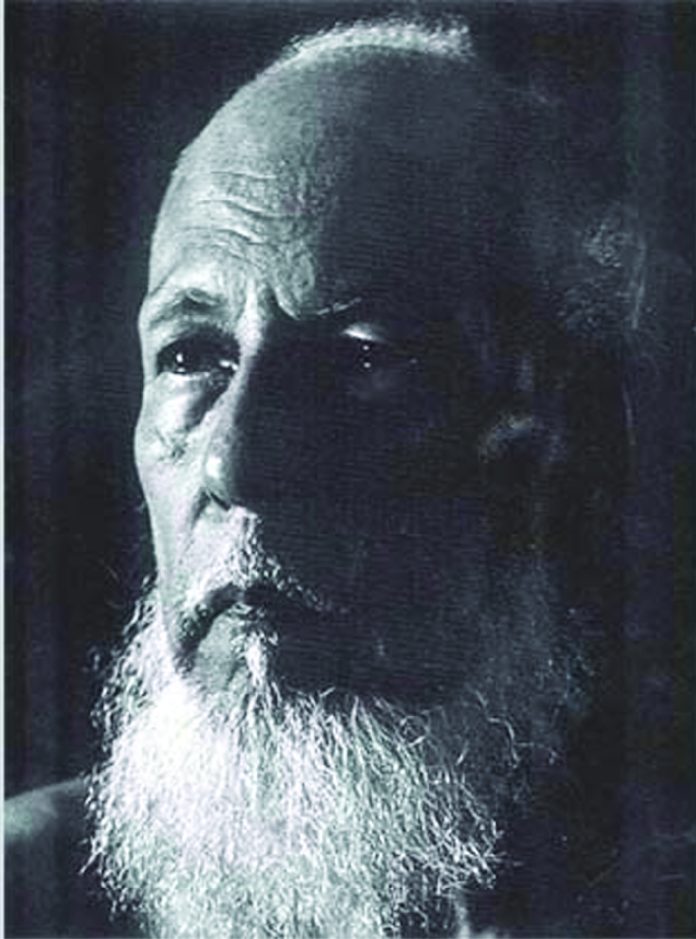

কাজী মোতাহার হোসেনের সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, ‘‘তাঁর রয়েছে ‘স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষা’, ‘বলবার সাহস’ ও ‘চিন্তার স্বকীয়তা’। এই মানুষটিই বাংলাদেশে মুক্তচিন্তা ও প্রগতিশীলতা বিকাশের এক অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব।”

বিষয়–বৈচিত্র্য, ভাবনা আর প্রকাশরীতির নানান নিরীক্ষায় বাংলাদেশের প্রবন্ধ–সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত, রম্যভাষ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সারিবদ্ধভাবে প্রবন্ধের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে কাজী মোতাহার হোসেন এক অনন্য প্রতিভাধর লেখক। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, দাবাড়ু, সঙ্গীতজ্ঞ এবং বিজ্ঞানী। তিনি ১৮৯৭ সালের ৩০ জুলাই তৎকালীন নদীয়া জেলার ভালুকা অর্থাৎ বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার বাগমারা গ্রাম। পিতা কাজী গওহরউদ্দীন আহমদ ও মাতা তসিরুন্নেসার আট ছেলেমেয়ের মধ্যে সবার বড় ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। বাবা কাজী গওহরউদ্দীনের সংসারে অসচ্ছলতা ছিল নিত্যসঙ্গী। বালক মোতাহারের পড়ার খরচ পুরোপুরি বহন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বৃত্তির টাকা দিয়ে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। কখনো কখনো বৃত্তির টাকা সংসারে খরচ করার কারণে টিউশনি এবং কখনো বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতেন তিনি। দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করেছেন, কিন্তু লেখাপড়া ছেড়ে দেননি।

ছেলেবেলার শিক্ষক যতীনবাবুর আদর্শ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর সাহিত্যের হাতেখড়িও হয় যতীনবাবুর হাত ধরে। কুষ্টিয়ার রথযাত্রা উপলক্ষে রচনা লেখা প্রতিযোগিতায় যতীনবাবুর উৎসাহে রচনা লিখে প্রথম হয়েছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। সেই থেকে তাঁর লেখালেখি শুরু। ছাপার অক্ষরে তাঁর প্রথম লেখা ছাপা হয় ‘সওগাত’ পত্রিকায়। সেটা ছিল একটি বিজ্ঞানবিষয়ক নিবন্ধ। শিরোনাম ছিল ‘গ্যালিলিও’। এরপর আর থেমে থাকেননি। এক পর্যায়ে লেখালেখির জগতে তিনি তাঁর নিজস্ব স্টাইল নিয়ে আসেন, যা ছিল প্রাঞ্জল এবং সহজবোধ্য।

তাঁর লেখা বইগুলোর মধ্যে ‘সঞ্চায়ন’, ‘নজরুল কাব্য পরিচিতি’, ‘সেই পথ লক্ষ্য করে’, ‘সিম্পোজিয়াম’, ‘গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস’, ‘আলোক বিজ্ঞান’, ‘নির্বাচিত প্রবন্ধ’, ‘প্লেটোর সিম্পোজিয়াম’ অন্যতম।

তাঁর লেখা নিবন্ধগুলোর মধ্যে ‘অসীমের সন্ধানে’, ‘কবি ও বৈজ্ঞানিক’, ‘আনন্দ ও মুসলমান গৃহ’, ‘সঙ্গীতচর্চা ও মুসলমান’, ‘নাস্তিকের ধর্ম’, ‘মানুষ মোহাম্মদ’, ‘ভুলের মূল্য’, ‘লেখক হওয়ার পথে’ উল্লেখযোগ্য।

লেখক হওয়ার জন্য যে সাধনা দরকার, দরকার চিন্তার একগ্রতা, তা কাজী মোতাহার হোসেন বিশ্বাস করতেন। ব্যক্তিক পরিচয়কে সমাজ–সাহিত্য এমনকি রাষ্ট্রের কাঠামোয় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গেলে যেমন চাই বিধাতা–প্রদত্ত প্রতিভা, তেমনি প্রয়োজন একান্ত নিজস্ব জীবন ভাবনা এবং তার প্রকাশকৌশল। তিনি এও মানতেন, সাহিত্যসৃষ্টিতে সাহিত্যকর্মীর যেমন থাকে দায়িত্ব, তেমনি পাঠকেরও থাকতে হয় চিন্তা ও ভাষা গ্রহণ করার রুচি ও সামর্থ্য। কাজী মোতাহার হোসেনের প্রিয় বন্ধু ছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁদের দুজনের বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়। তাঁদের সম্পর্ক এতটাই গভীর ছিল যে, মোতাহার হোসেনের দাড়ি কাটা নিয়ে নজরুল ‘দাড়ি–বিলাপ’ নামে একটি দীর্ঘ কবিতাও লিখেছিলেন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও মোতাহার হোসেনের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে তার ব্যাপক ও সূদূরপ্রসারী প্রভাব সুস্পষ্ট। বাংলা ভাষায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং জগদীশচন্দ্র বসুর পর তিনিই সচেতন বিজ্ঞান–সাহিত্য লেখক। পদার্থবিজ্ঞান, গণিত ও পরিসংখ্যান– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি বিভাগেই অধ্যাপনা করেছিলেন তিনি। তিনি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও বিখ্যাত সংখ্যাতত্ত্ববিদ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের ছাত্র ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সহকর্মী ছিলেন বোস–আইনস্টাইন থিওরির জনক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

১৯৫০ সালে ‘উবংরমহ ড়ভ ঊীঢ়বৎরসবহঃং’ বিষয়ে গবেষণার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কাজী মোতাহার হোসেন ডক্টরেট (পিএইচডি) ডিগ্রি লাভ করেন। মায়ের ভাষা বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার তাগিদ অনুভব করেছিলেন তিনি। সে চিন্তা থেকেই রচনা করেন ‘তথ্য–গণিত’, ‘গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস’, ‘আলোক–বিজ্ঞান’ নামের বইগুলো। মুসলিম সাহিত্য–সমাজের বার্ষিক মুখপত্র ‘শিখা’র দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে সম্পাদক ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। তিনি চোখ বন্ধ করে অন্যের কথা শুনলেও তা বিশ্বাস করতে চাইতেন না। চোখ মেলে সত্যিকারের জীবনকে অনুভব করতে চাইতেন। ধর্মান্ধতা বা কুসংস্কারের কোনো স্থান ছিল না তাঁর কাছে।

কাজী মোতাহার হোসেন ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন, ধর্মান্ধ ছিলেন না। যা বিশ্বাস করতেন, যে স্বপ্ন দেখতেন কোনো ভণ্ডামি না করেই তিনি তা বলতে পারতেন। তিনি মনে করেন সমকালীন রাজনীতি, ধর্মচিন্তা এবং সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিকাশ–ধারায় সাহিত্যশিল্পীর দায়িত্ব অনেক। প্রকৃতি, মানুষ এবং সমাজ–রাজনীতি–অর্থনীতিকে প্রতিপক্ষ না ভেবে, সহযোগী শক্তিরূপে বিবেচনায় এনে নিজের দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তির প্রসারণ ঘটানোই জরুরি বিষয়। বাংলা সাহিত্যের সংকট ও দৈন্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি জানতেন বাংলা সাহিত্যে বাংলা ভাষার ব্যাপক চর্চা না হওয়ার সংকট যেমন প্রবল, তেমনি হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতাও কম সংকটযুক্ত নয়। পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর যখন রাষ্ট্রভাষা চাপিয়ে দেওয়ার, ভাষা সংস্কার, হরফ পরিবর্তনের চক্রান্ত চলছিল, ধর্মকে পুঁজি করে অযৌক্তিক রবীন্দ্রবিরোধিতা তুঙ্গে উঠেছিল, তখন সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তিনি তখন বলেছিলেন, ‘উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হলে তা থেকে সৃষ্ট অসন্তোষে পূর্ব–পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।’

নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনে তিনি এগিয়ে আসেন। বাংলা নববর্ষকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণার দাবি জানান। ঢাকায় প্রথমবারের মতো তাঁর সভাপতিত্বে বিখ্যাত লেখক ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। ভাষা–সাহিত্য–সংস্কৃতি–বিজ্ঞানচর্চার ওপর যখনই আঘাত এসেছে তখনই প্রতিবাদ করেছেন কাজী মোতাহার হোসেন। তাঁর কন্যা রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী সনজীদা খাতুন। একজন আপাদমস্তক সঙ্গীতানুরাগী মানুষ ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। কবি নজরুলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার একটা বড় কারণ ছিল দুজনেরই সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ। তিনি বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ হাকিম মোহাম্মদ হোসেনের কাছে দু বছর টপ্পা, ঠুমরি ও খেয়াল শেখেন। পরে তাঁর কাছেই বছর তিনেক সেতারের তালিমও নিয়েছিলেন। সন্তান–সন্ততিদেরও সঙ্গীত–শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

কাজী মোতাহার হোসেন বিখ্যাত ছিলেন দাবা খেলায়। তাঁর দাবা খেলার সঙ্গী ছিলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, সতীশচন্দ্র আড্ডী, কিষাণলালের মতো বিখ্যাত লোকেরা। ১৯২৫ সালে তিনি ‘অল ইন্ডিয়া চেজ ব্রিলিয়ান্সি’ প্রতিযোগিতায় প্রথম হন। গ্র্যান্ডমাস্টার কাজী মোতাহার হোসেন বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং আজীবন সভাপতি ছিলেন। ফুটবল, টেনিস, হাই জাম্প, সাঁতার এবং ব্যাডমিন্টনেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল।

জনপ্রিয় গোয়েন্দা সিরিজ ‘মাসুদ রানা’ ও ‘কুয়াশা’ সিরিজের লেখক কাজী আনোয়ার হোসেন কাজী মোতাহার হোসেনের সন্তান। থ্রিলার লিখতে আনোয়ার হোসেনকে উৎসাহিত করেছেন তিনি। বাংলাদেশে সাহিত্যের প্রকৃত অবস্থা বিষয়ে কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেছেন। তিনি জানেন, আত্ম–আশ্রিত সাহিত্যে লেখকের ব্যক্তিত্বের ছাপ থাকে প্রবল; তবে বহিরাশ্রিত সাহিত্যেও প্রতিবেশগত প্রভাবে লেখকের ব্যক্তিত্বের আলো বিকশিত হতে পারে। আর সাহিত্য যেহেতু জীবনের চিত্র ও আদর্শ, তাই, এতে চিত্তরসের পাশাপাশি মননশীলতার প্রকাশও অনিবার্য। ধর্ম–ইতিহাস–ঐতিহ্য সাহিত্যে বিষয় ও উপাদান হিসেবে কাজ করে। যেহেতু মানবমনের বিকাশে সাহিত্যের অবদান অপরিসীম, তাই রহস্যাবৃত ও অপুষ্ট মানবমনের খোরাক জোগাবে সাহিত্য–এমন ধারণা পোষণ করেন তিনি।

কাজী মোতাহের হোসেন সমাজসচেতন শিল্পী হিসেবে রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্য ওটিই স্বাভাবিক ভাষা। তিনি মনে করেন, মাতৃভাষার প্রতি উদাসীনতাই বাঙালি মুসলমানের অধঃপতনের কারণ। শিক্ষার বাহন যে মাতৃভাষা হওয়া উচিত আর প্রজা সাধারণের ভাষাকেই যে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করা দরকার এ বিষয়ে তাঁর ছিল সুস্পষ্ট অবস্থান।