সঙ্গীত নিয়ে নানা মুনির নানা মত আছে। সঙ্গীত সীমা থেকে অসীমের প্রতি চলমান শাস্ত্র। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সঙ্গীত কথার চেয়ে বেশি অর্থপূর্ণ। কবে কখন সঙ্গীত কি আকারে আবির্ভূত হয়েছে, তা স্পষ্ট করে বলা মুশকিল। তবে মানুষের ভাষার আগে শব্দের বা ইঙ্গিতের যে ব্যবহার শুরু হয়েছিল তাতেও সঙ্গীত লুকিয়ে ছিল। আমরা যাকে বাজনা বলি সংগীতের এই অনিবার্য উপাদানটি পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীতের পূর্বসূরি বলা যায়। মানুষ যখন ভাষা শিখল অর্থময়তায় আবদ্ধ হলো, বাণীর সৃষ্টি হলো, তখন পূর্ব থেকে চর্চিত বাজনার তালে তালে সেই বাণী উচ্চারিত হতে থাকল। এই উচ্চারণ ক্রমাগত পরিশীলিত হতে হতে সুসংবদ্ধ সুরের সৃষ্টি করল। এর সঙ্গে রাগ–তাল যুক্ত হয়ে সঙ্গীতকে সর্বোৎকৃষ্ট একটি শিল্প হিসেবে সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করল। তবে সঙ্গীতে থাকা চাই শিল্পী ও শ্রোতার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রশান্তি, অর্থবোধক বাণী, যন্ত্রের মাধুর্য।

ইকবাল হায়দার বেতার–টিভি–মঞ্চের কন্ঠশিল্পী। তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করে বসে নেই। সঙ্গীতের আদি–উৎস থেকে মুরু করে প্রবহমান ধারা নিয়ে অজস্র লেখা তাঁর রয়েছে। কাব্যরসও তাঁর সরস। গান, কবিতা রচনায়ও তাঁর বিচরণ রয়েছে। সেখানে বেশ মুন্সীয়ানা ও দক্ষতার পরিচয় মেলে। মূলত তিনি ব্যাংকার, স্নাতকোত্তর করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগ থেকে। কঙবাজারের পেকুয়ায় তাঁর পৈতৃক আবাস। সাগরের লোনাজল তাঁকে স্পর্শ করেছে। ‘ঢেউয়ের উপর ঢেউ পরের/ যেন আঁর বুকত/ কন দেশত যাই পড়ি রইলা/ আরে রাখি দুঃখত/ যত নাইয়ার সাম্পান দেখি/ আই দুর্ভরি যাই/ সকাল যাই সন্ধ্যা আই যার/ বাড়ে মনের জ্বালা/ ফুয়াই গেইয়ে রাখ্খিলাম দে/ বেলী ফুলের মালা/ জোয়ার আইয়ে ভাডার পরে/ তোয়ার দেখা নাই’।

[‘আমার রচিত গান যত দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৫২] ।

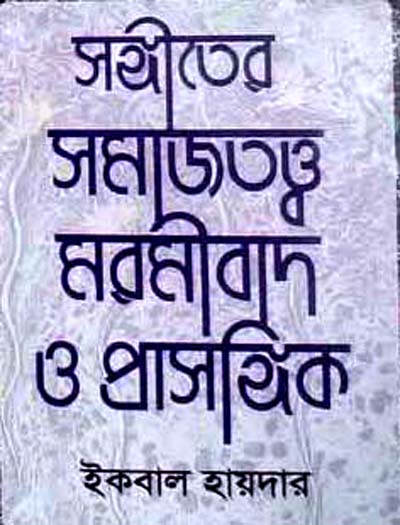

২০২৫ সালে ইকবাল–হায়দারের প্রবন্ধ গ্রন্থ ‘সঙ্গীতের সমাজতত্ত্ব মরমীবাদ ও প্রাসঙ্গিক’ প্রকাশিত হয়েছে কালধারা প্রকাশনী থেকে। প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পীকন্যা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক হায়দারী আন্দালুসিয়া, ২০ প্রবন্ধের সম্ভার বইটি। ১৪৩ পৃষ্ঠার বইটির দাম রাখা হয়েছে চারশ টাকা। এর আগে লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে–আমার রচিত গান যত (২০১৯), দরদিয়ারে বন্ধু (২০২২)। লোকসঙ্গীতে আধ্যাধিকতা ও বিবিধ অনুষঙ্গ (২০২২)।

ইকবাল হায়দার তথ্য–উপাত্ত মানবজীবনের শিল্পসত্তা, সঙ্গীতের নানাবিধ ধারা ‘সঙ্গীতের সমাজতত্ত্ব মরমীবাদ ও প্রাসঙ্গিক’ প্রবন্ধ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সঙ্গীতের ভাষা বিবর্তনের একটি উন্নত ধারা, যা ভাষা নির্ভর যোগাযোগের বিশেষ পর্যায়ে নির্দেশ করে। ভাষা নির্ভর যোগাযোগের উৎপত্তিকে নয়। মানুষের বাক্য বিনিময় সবসময় আবেগকে যথার্থভাবে প্রকাশ করতে পারে না। আর সে ক্ষেত্রে সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা প্রতিভাত হয়। সঙ্গীতের সমাজতত্ত্ব বিষয়টিতে নতুনত্ব আছে। কিন্তু এখনো লব্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সামাজিক পরিবর্তন, উল্লম্ফনের সাথে সাথে সঙ্গীতের ধারা–গতিধারা নিয়ে প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘সঙ্গীত হলো যোগাযোগের মাধ্যম যার সঙ্গে সমাজ ও ব্যক্তির আবেগ জড়িত থাকে। মানুষ কীভাবে সংগীত সামাজিক উদগাতা হিসেবে সাঙ্গীতিক গুণাবলি ধারণ করল, কীভাবে সঙ্গীত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্মকাণ্ড হিসেবে স্বীকৃত হলো এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমন্বয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীতের আয়োজন দেখা যায়, তা জানা প্রয়োজন। সঙ্গীতের সামাজিক সম্পাদন ও গ্রহণ আবার সঙ্গীতকে আরো সংহত ও সুচারু করে। সঙ্গীতকার ও সঙ্গীতের ওপর সমাজ, অর্থনীতি, প্রযুক্তি, নগরায়ণ, নরগোষ্ঠী, সংগঠন ও সম্প্রদায়গত কাঠামোর প্রভাব অপরিসীম।’ [ সঙ্গীতের সমাজতত্ত্ব মরমীবাদ ও প্রাসঙ্গিক পৃষ্ঠা–১৩]

বাংলা গানের ইতিহাস পর্যালোচনায় প্রথম যুগের আধুনিক গানের নির্মাণশিল্পী হিসেবে নিধু বাবু, কালিদাস চট্টোপাধ্যায় বা কালী মীর্জা, রঘুনাথ রায়, শ্রীধর কথক প্রমুখের নাম পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক শাসনে জীবন ও জীবিকার তাগিদে গ্রামের মানুষকে কলকাতামুখী হতে হয়েছিল। সে সাথে গ্রামীণ সংস্কৃতি, বিশেষ করে লোকসঙ্গীত, কীর্তন, কবিগান, যাত্রাগান, রামপ্রসাদী, পাঁচালি, খেউর প্রভৃতি গানের আমাদানি হয় কলকাতায়। ইংরেজ শাসকদের নিবিড় ছায়ায় তৎকালীন সমাজে যে এক নব্য ধনিক শ্রেণির উন্মেষ ঘটে, তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতার সঙ্গীতে গ্রামীণ সুর, ভাব ও ভাষার সংমিশ্রণে এক ধরনের শালীনবর্জিত গানের উদ্ভব হয়। এরমধ্যে কবিগান, খেউর, ঢপকীর্তন, ঝুমুর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। যেমন একটি ঝুমুর গান এরকম-‘বাপ হয়ে জামাই এনেছে/ দোষ দিব কি পরকে/ মোটা–সোটা ঢোলের মত/ যম নারে তার বলকে/ এমন এনেছে জামাই/ ভাঙা ধুতরা নাইকো কামাই/ পাকা দাড়ি ত্রিশূলধারণ/ তা দেখে মন ঢলকে।’ এ ধরনের গান আধুনিক বাংলা গানের কোনো বৈশিষ্ট্য ধরা দেয় না। ‘বাংলা গানের বিবর্তনের পথ ধরে তৎকালীন বাংলায় ঐতিহাসিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে একটি সাঙ্গীতিক নবজাগরণের পথ প্রসারিত হয়েছিল এবং ঊনিশ শতকের শেষ প্রান্তে বাংলা গানের আধুনিকতার যে ছোঁয়া লাগল, শুরু হলো বাংলা গানের নতুন অধ্যায়, সে পথ ধরেই রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও কাজী নজরুল রচনা করেছিলেন সব নতুন ধারার গান যা পঞ্চকবির গান নামে পরিচিত। সেব গানে ঈশ্বরভক্তি, প্রকৃতি, দেশপ্রেম, ভাষা, নরনারীর প্রেম ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়েছে।’ [ সঙ্গীতের সমাজতত্ত্ব মরমীবাদ ও প্রাসঙ্গিক : পৃষ্ঠা ১৫–১৬] ।

‘আধুনিক বাংলা গানের সমাজবিমুখীতা’ প্রবন্ধে লেখক অনেকটা হতাশ প্রকাশ করেছেন। ‘অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে যদি চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কাহিনি পাই তাহলে সঙ্গীতের তথা আধুনিক বাংলা গানের ধারাবাহিক সামাজিক ইতিহাস।’ সমাজ কোনো স্থায়ী বিগ্রহমূর্তি নয়, সময়ের সাথে সাথে তা পাল্টে যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে যে সমাজ–বাস্তবতা, প্রায় চল্লিশ–পঞ্চাশ বছরের তার আদল কোনোভাবে এক নয়। হতেও পারে না। আধুনিক বাংলা গানের মূল স্রোত যখন সময়ের ছুটেচলা এক লাগামহীন, প্রেম–প্রকৃতিহীন। এটা ঠিক, ইতিহাস পরিকল্পনামাফিক চলে না। বাজার অর্থনীতির তোড়ে গান হয়েছে লাগামহীন। কেন সমাজবিমুখীতা–প্রাবন্ধিক আরো বিশদভাবে উপস্থাপন করলে পাঠক উপকৃত হতো। ‘পঞ্চকবির গীতিধারা’ প্রবন্ধ আরো বিশ্লেষণ করতে পারতো। ‘রমেশ শীলের মরমী গান’ প্রবন্ধে মাইজভান্ডারী দর্শনের ভাবধারা সুনিপুন ফুটিয়ে তুলেছেন। রমেশ শীলের গান কালোত্তীর্ণ। মরমী গানের জগৎকে আশ্চর্যজনকভাবে সমৃদ্ধ করেছেন রমেশ।

মরমী গবেষক ইকবাল হায়দার শুধু রমেশ শীল নন, লালন, আস্কর আলী পণ্ডিত, শীতালং শাহ, উকিল মুন্সী, সূফী ঈছা আহমেদ, এম এন আখতার, দুরবীন শাহ, আইয়ুব বাচ্চুকে নিয়ে প্রবন্ধ গ্রন্থভুক্ত করেছেন। কয়েকটি প্রবন্ধ তিনি আলতোভাবে না ছুঁয়ে আরো বিস্তারিত দিতে পারতেন। ভবিষ্যতে এসব বিষয় মাথায় রাখলে ভালো হয়। ‘সঙ্গীতের সমাজতত্ত্ব মরমীবাদ ও প্রসাঙ্গিক’ গ্রন্থটি সুখপাঠ্য বলা চলে। সঙ্গীতের সমাজতত্ত্বে তিনি নতুন ভাবধারার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, যা চিন্তার খোরাক জন্মাবে বলে আমার বিশ্বাস। ইকবাল হায়দারের দীর্ঘজীবন কামনা করছি, যেন তিনি সঙ্গীতের ভাণ্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারেন।

লেখক : প্রাবন্ধিক; সিনিয়র সহ–সম্পাদক, দৈনিক আজাদী