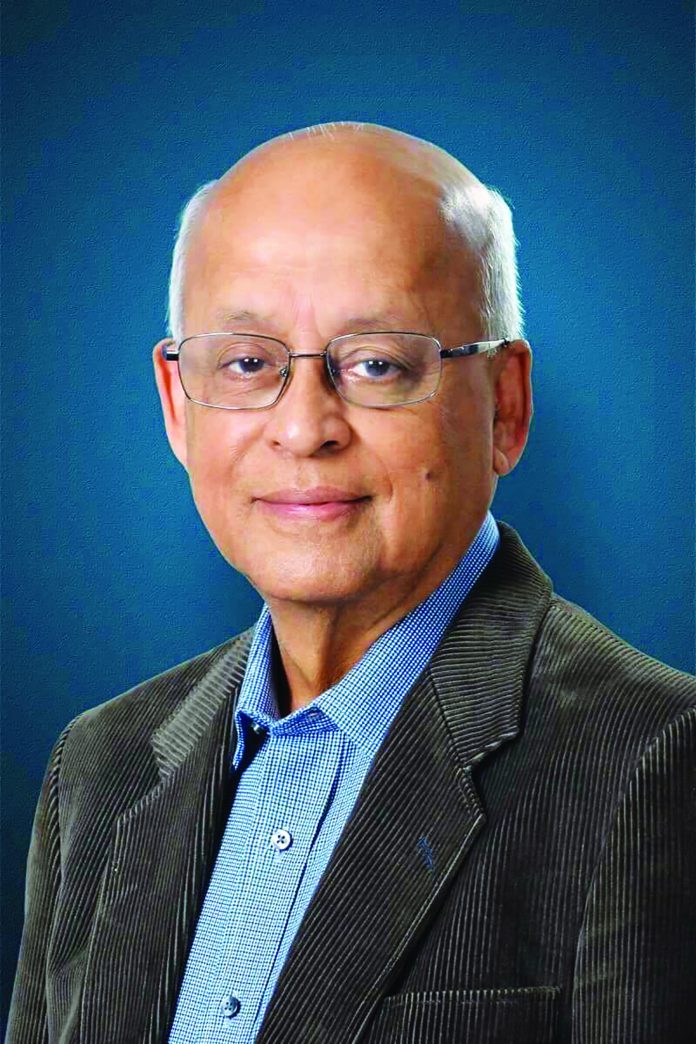

জীবনে চলার পথে বহু অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি। সংস্পর্শে এসেছি বহু অধ্যাপক, লেখক, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবকের। অস্বীকার করি না– তাঁরা আমার জীবনকে ঋদ্ধ করেছেন, শিখেছি অনেক কিছু। কিন্তু বোধ ও বুদ্ধির উন্মেষ লগ্ন থেকে আমার জীবনের চলার পথটি যিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তিনি আমার বাবা– ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক। তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের প্রথম মুসলিম ইঞ্জিনিয়ার। ধর্মপ্রাণ একজন মানুষ– অতি সাধারণ, সহজ সরল। কিন্তু চিন্তা–চেতনায় ছিলেন প্রাগ্রসর, দূরদর্শী। একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে সবচেয়ে বড় যে উপহারটি দিতে পারেন, তিনি আমাকে তা–ই দিয়েছিলেন। তিনি আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছিলেন। আমার জীবন জুড়ে সেই বিশ্বাসের মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করেছি, ৮৫ বছর বয়সে এসে এখনও করে চলেছি। বাবা আমাকে কখনও বলেননি– এটা করতে হবে, কিংবা এটা করতে পারবে না, এভাবে জীবন যাপন করতে হবে। বরং নিজের জীবনাচরণ দিয়েই তিনি আমাকে শিখিয়ে গেছেন– আমার জীবন চলার গতিপথ কেমন হওয়া উচিত।

অনেকে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা হিসাবে কোনো মনীষীর নাম বলেন। আমার বাবাই ছিলেন আমার কাছে সেই মনীষী। লেখাপড়া বলেন, ধর্মকর্ম বলেন, জীবনযাত্রা কিংবা সমাজসেবা– সবক্ষেত্রে তিনি আমার আদর্শ।

বাবা ছিলেন ধর্মপ্রাণ মানুষ। সবকিছুর উর্ধ্বে ধর্মকেই স্থান দিতেন। তখন আমরা থাকতাম সিরাজুদ্দৌলা রোডে। বাসার খুব কাছেই আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ। বাসা থেকেই শোনা যেত মসজিদের আজান। আজান শুনলেই বাবা সব কাজ ছেড়ে মসজিদে রওয়ানা দিতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। প্রথমবার যখন হজে গিয়েছিলেন– তাঁকে বোম্বে (বর্তমান মুম্বাই) থেকে যেতে হয়েছিল। তখন দেখেছি– এখান থেকে চাল, ডাল, মসলা, এমনকি লাকড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে হতো।

১৯৪৬ সালে বাবা পীরে কামেল আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ ছিরিকোটি (র) –কে রেঙ্গুন থেকে চট্টগ্রামে নিয়ে আসেন। তিনি উঠেছিলেন আন্দরকিল্লাস্থ কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস ভবনে আমাদের বাসায়। বর্তমানে আপনারা ষোলশহরে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসা দেখছেন। ১৯৫৪ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সাথেও বাবা গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। আমার মা বাবার কবর জামেয়ার সামনে মসজিদের কবরস্থানে। আমি এবং আমার পরিবার সেই কবরস্থানের মালিক কামাল সাহেবের কাছে চিরঋণী।

বাবা বেশি বয়স পাননি। মাত্র ৬৬ বছর বয়সে ১৯৬২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর হার্নিয়ার কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন । তখন আমার বয়স মাত্র ২২ বছর। এর দুই বছর আগে, ১৯৬০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর আজাদী প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েক বছর আগে বিবিসি বাংলার সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম– আমি হলাম বাবার একমাত্র ছেলে। বাবার মৃত্যুর সময় কলেজে পড়ি। আমার মনে হলো, বাবা একটা জিনিস রেখে গেছেন। একটা পত্রিকা। এটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমার স্বপ্ন ছিল, এই কাগজটাকে এস্টাবলিশ করতে হবে। আমরা চেয়েছিলাম কাগজটা জনগণের কাছে পৌঁছাক। আমরা সেই কাজে সফল হয়েছি, সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। আমি আমার স্বপ্ন ছুঁয়ে ফেলেছি। কিন্তু থেমে থাকিনি। আমার বাবার শিক্ষা আমাকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণাই দেয়।

বাবার জন্ম রাউজানের সুলতানপুর গ্রামে, ১৮৯৬ সালে। গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা। রাউজান আরআরএসি ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আইএসসি পাস করেন। আমার দাদা ছিলেন বেলায়েত আলী চৌধুরী। তাঁরা দুই ভাই। অপর ভাই আহমদ মিঞা চৌধুরী। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার পোস্ট মাস্টার জেনারেল। বাবা আইএসসি পাস করার পর দাদা আহমদ মিঞা চৌধুরীর উৎসাহ আর অনুপ্রেরণায় ভর্তি হন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। এটি ভারতের প্রাচীনতম এবং অগ্রণী ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম। ১৮৫৬ সাল থেকে এর যাত্রা শুরু। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এটি এখনো সেদেশের একটি অভিজাত শিক্ষাকেন্দ্র। এ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে স্বর্ণপদকসহ তড়িৎ প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন বাবা। এরপর দেশে ফিরে এলেও কোনো চাকরি পেলেন না। কারণ তখনও চট্টগ্রামে বিদ্যুতের ব্যবহার শুরুই হয়নি। বাবা কিছুদিন শিক্ষকতা করে চলে যান রেঙ্গুন। সেখানে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে চাকুরিতে যোগ দেন।

কিছুদিন পর বাবাকে রেঙ্গুন থেকে নিয়ে আসেন পি কে সেন। উনারা স্টেশন রোডে জেনারেটরের সাহায্যে সীমিত পরিসরে কিছু ঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। চিফ ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে বাবাকে দায়িত্ব দেয়া হলো চট্টগ্রাম শহরে বিদ্যুৎ প্রচলনে অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান চিটাগাং সাপ্লাই কোম্পানির। সেটা গত শতাব্দির ২০ এর দশকের প্রথমভাগ। চট্টগ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার সূচনা সেখান থেকেই। এখন যে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, তার সরবরাহ ব্যবস্থার সূচনালগ্নে আমার বাবার যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে তা আমাকে, আমার পরিবারকে গর্বিত করে।

বাবা এই চাকরিও বেশিদিন করেননি। তিনি দেখলেন এখানকার মুসলিমরা শিক্ষা–দীক্ষায় সব দিক থেকে পিছিয়ে। তাই চাকরি ছেড়ে অন্য কিছু করার কথা ভাবলেন। চলে এলেন প্রিন্টিং লাইনে। ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস। চট্টগ্রামে এটিই প্রথম বিদ্যুৎচালিত ছাপাখানা। ১৯৩৩ সালে আন্দরকিল্লায় প্রতিষ্ঠা করেন কোহিনূর লাইব্রেরি। বাবা লেখালেখি করতেন। সমসাময়িক বিষয় নিয়ে নিজের অভিমত দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। ১৯৫০ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হলো সাপ্তাহিক কোহিনূর পত্রিকা। বাবা সব সময় চিন্তা করতেন শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের কথা। তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই সাপ্তাহিক কোহিনূরের আত্মপ্রকাশ। এ পত্রিকা সম্পর্কে আমার অত্যন্ত প্রিয়ভাজন–সুহৃদ প্রয়াত ড. মাহবুবুল হকের লেখা একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ তুলে ধরছি–

“পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় চট্টগ্রাম থেকে মো. আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার সম্পাদিত সাপ্তাহিক কোহিনূর পত্রিকার প্রকাশ (১৯৫০) একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।… এই পত্রিকার উদার ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি, বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের প্রতি দৃঢ় সমর্থন এবং রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের ওপর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলামি ভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও পত্রিকাটি উদার গণতান্ত্রিক ও দেশব্রতী স্বতন্ত্র অবস্থান নিয়েছিল।… পত্রিকার সম্পাদক মো. আবদুল খালেক ছিলেন একাধারে প্রকৌশলী, সম্পাদক, লেখক, পাঠ্যবই রচয়িতা এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনা উদ্যোক্তা। … তিনি ছিলেন পাকিস্তান সরকারের উর্দ্দু প্রীতির বিরোধী এবং বাংলা ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থক। তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক কোহিনূর পত্রিকা এর সাক্ষ্য বহন করছে।… রাষ্ট্রভাষা বাংলার সমর্থনে কোহিনূর পত্রিকার ইতিবাচক ভূমিকা প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য। পত্রিকাটির ২২ জানুয়ারি ১৯৫৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় পরবর্তী ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪ সংখ্যাকে ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি সংখ্যা’ হিসেবে প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি। তাতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির অনুকূলে রচনা সম্ভার আহ্বান করে বলা হয় যে, ‘পাঁচকোটি পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালির কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া কোহিনূরও বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বিরামহীন সাংস্কৃতিক সংগ্রাম করিয়া যাইবে।’

উল্লেখ্য, ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি সংখ্যা’ কোহিনূর আমাদের চোখে পড়ে নি। তবু প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি ভাবধারায় লালন পত্রিকাটির ঘোষিত উদ্দেশ্য হলেও তা জাতীয়তাবাদী ভাবধারণা লালনের প্রতিবন্ধক ছিল না।”

আমি বহু জায়গায় বলেছি একুশ আমার, আমার পরিবারের একটি অহংকারের জায়গা। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথ বাংলা ভাষার দাবিতে রঞ্জিত হয়েছিল। ২১ ফেব্রুয়ারির কয়েকদিন আগে জলবসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন মাহবুবউল আলম চৌধুরী। ২১ ফেব্রুয়ারি দুপুরে ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণের খবর জানতে পারেন তিনি। এরপর অসুস্থ অবস্থাতেই শ্রুতিলিখনের সাহায্য নিয়ে তিনি লিখলেন ‘কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি’ কবিতা। এটিই একুশের প্রথম কবিতা। অসীম সাহস নিয়ে আমার বাবা এ কবিতা ছেপেছিলেন কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেসে। তিনি জানতেন এটা ছাপা হলে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আসবে। ছাপাখানা বন্ধ করে দেয়া হতে পারে । নিজেও গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু এই কবিতা ছাপানোর ব্যাপারে তিনি অটল ছিলেন। বিষয়টি আঁচ করতে পেরে ডিবি পুলিশ রাতে অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে কম্পোজিটর নুরুজ্জামান পাটোয়ারি কবিতাটি ছাপানোর ম্যাটার লুকিয়ে রাখেন। তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজির পরও পুলিশ এর খোঁজ পায়নি। তারা চলে গেলে মোমের আলোয় কাজ করে কবিতাটি ছাপা হয়। সেই কবিতার পেছনের মলাটে ছাপা হয়– Printed at Kohinoor Electric Press.

পরদিন লালদিঘির প্রতিবাদ সভায় কবিতাটি পাঠ করা হলে ব্যাপক সাড়া পড়ে। সরকার কবিতাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বাবাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ আসে। প্রেস ম্যানেজার দবির উদ্দিন চৌধুরী নিজ কাঁধে ছাপার দায়িত্ব তুলে নেন। বলেন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। দবির উদ্দিন চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয়। বিচারে দবির উদ্দিনের ছয় বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুক্তি পান তিনি।

বাবা চট্টগ্রামকে ভালোবাসতেন। চট্টগ্রামের মাটি ও মানুষকে ভালোবাসতেন। তিনি বুঝতে পারলেন এখানকার মানুষ বৈষম্যের শিকার। তাদের হয়ে কথা বলতে হবে। তাদের সমস্যা ও সংকটকে তুলে ধরতে হবে। সামনে আনতে হবে তাদের সৃষ্টিশীলতা ও সম্ভাবনাকেও। এর জন্য তিনি একটা দৈনিক পত্রিকা বের করার কথা ভাবলেন। সেটা ১৯৬০ সালের প্রথম দিকের কথা। কোর্টে গেলেন ডিক্লারেশন, অর্থাৎ অনুমতির জন্য। প্রথমে পত্রিকার নাম ঠিক করেছিলেন ‘সীমান্ত’। কিন্তু সেই নামে তৎকালীন সরকার ডিক্লারেশন দিতে রাজি হলো না। তখন নাম দিলেন ‘আজাদী’। এই নামে অবশ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি এলো না। সেই সময় পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি পাওয়া খুবই কঠিন ছিল। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়– সে সময় পাকিস্তানের প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন চট্টগ্রামের প্রথিতযশা সন্তান জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী। আমাদের ভাগ্য ভালো– তিনি থাকায় পত্রিকার ডিক্লারেশন আমাদের জন্য সহজ হয়েছে। আগেই বলেছি, বাবা ছিলেন ধর্মভীরু মানুষ। তিনি ঠিক করলেন– কাগজ বের হবে বিশ্ব নবী (স.) দিবসে। সেই অনুযায়ী পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) এর দিন ১৯৬০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর দৈনিক আজাদী প্রথম প্রকাশিত হয়।

তখন ঢাকার কাগজ আসত ট্রেনে, একদিন পর। চট্টগ্রামে কোনো অর্গানাইজড হকার ছিলেন না। তাই কাগজ বের হলেও তা বিক্রি করার লোক পাওয়া গেল না। আমরাও জানি না, এই কাগজের ক্রেতা কে? প্রথম প্রথম আমি ও আমার ভাগিনা ডা. আলী রেজা (প্রয়াত) ভোরে ওঠে সাইকেল চালিয়ে আত্মীয় স্বজনের বাসায় কাগজ দিয়ে আসতাম।

এর মধ্যে বাবা এক কাজ করলেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে নামাজ পড়তে যেতেন। সেখানে বাইরে অনেক ভিক্ষুক আসতেন, বাইরে ভিক্ষা করতেন। একদিন ফজরের নামাজের পর এই ভিক্ষুকদের তিনি বললেন, তোমরা আমার সঙ্গে চল। তোমাদেরকে একটা কাজ দেই। বাবা তাদের আজাদী দিলেন বিক্রি করার জন্য। তারা বললেন, আমাদের তো মূলধনই নেই। পত্রিকা নেব কীভাবে? বাবা বললেন, তোমাদের কাছে তো পয়সা চাই নাই।

তখন একটা কাগজের দাম ছিল দুই আনা। দুই আনা মানে ১২ পয়সা। উনি এই ভিক্ষুকদের ১০টা করে কাগজ দিলেন। বিক্রি করে ওরা টাকা আনলে বাবা নেননি। এভাবে চারদিন যাওয়ার পর ৫ টাকা হল। এখানে একটা কথা বলে রাখি, তখন ৫ টাকার মূল্যমান অনেক। কারণ ৬/৭ আনায় এক সের (কেজির প্রচলন তখনও হয়নি) গরুর মাংস পাওয়া যেত। বাবা ভিক্ষুকদের বললেন, এ ৫ টাকা তোমার। তবে কাল থেকে নগদ টাকা দিয়ে কাগজ নিয়ে যাবে। ওদের ৪০ শতাংশ কমিশন দেয়া হতো। এভাবে হকারদের পুঁজির ব্যবস্থা করে হকারদের স্বাবলম্বী করে তুলেন আমার বাবা। সেই সময়ের দুইজন হকারকে আমি চিনি, যারা পত্রিকা বিক্রি করে হজ পর্যন্ত করে এসেছেন।

বাবা ছিলেন স্বল্পভাষী, একটু গম্ভীর প্রকৃতির। আমার ভগ্নীপতি খালেদ সাহেব নাজিরহাট কলেজে অধ্যাপনা করতেন। সম্পৃক্ত ছিলেন রাজনীতির সাথেও। বাবা তাঁকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে আনতে নিয়ে আসলেন প্রেসে। মোমিন রোডে খালেদ সাহেবের একটি স্টোরও ছিল। অফিসে খালেদ সাহেব বাবার একটু পেছনে। তখন ল্যান্ড ফোনের যুগ। মোবাইল আসে আরও অনেক পরে, ১৯৯১ সালে। যখন ফোন আসত, বাবা ধরলে জানতে চাইতেন– কাকে খুঁজছেন, ‘দ’ না ‘ক’? কারণ বাবার নাম আবদুল খালেক, আর আমার ভগ্নীপতির নাম মোহাম্মদ ‘খালেদ’। অনেকে এখনও এই দুটি নাম গুলিয়ে ফেলেন।

একটা ঘটনার উল্লেখ করে এ লেখাটা শেষ করছি। বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। চট্টগামে ইঞ্জিনিয়ারদের একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল। পরে আয়োজকদের একজনকে বললাম, আমার বাবা এই অঞ্চলের প্রথম মুসলিম ইঞ্জিনিয়ার। আপনারা চাইলে আপনাদের সাথে আজাদীসহ যোগ দিতে পারতাম। তিনি জানতে চাইলেন, উনার (আমার বাবার) সার্টিফিকেট আছে? সার্টিফিকেট লাগবে। আমি একটু বিস্মিত হলাম। বললাম, উনি রেঙ্গুনে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করেছেন। চট্টগ্রাম শহরে বিদ্যুৎ প্রচলনে অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান চিটাগাং সাপ্লাই কোম্পানির চিফ ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সার্টিফিকেট ছাড়া মুখের কথায় এ চাকরি হয়েছে বলে আমার নমনে হয় না।

বিশ্বাস করুন, পরে সেই সার্টিফিকেটের খোঁজে আমি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যাই। পায় একশ বছর আগে পাস করা একজনের সার্টিফিকেটের জন্য গিয়েছি শুনে তারাও অবাক হলেন। খুশি হয়ে সহযোগিতা করলেন। তাদের ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করে। একজন স্টাফকে বলা হলো আমাকে সাহায্য করার জন্য। তিনি রেকর্ড রুমে খুঁজলেন। কিন্তু এত পুরনো রেকর্ড বই পাওয়া গেল না। তার পরদিন তিনি আমাকে সাথে করে নিয়ে গেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে তাদের রেকর্ডের কপি সংরক্ষিত থাকে। সেখানে উইপোকায় কাটা বহু পুরনো একটা রেকর্ড বই পাওয়া গেল, যেখানে আমার বাবার নামের (Abdul Khalique) শুধু lique অংশটুকু পড়া যাচ্ছিল। কলকাতা থেকে সেই অংশটুকু আমি নিয়ে আসি। কিন্তু এখানে এসে সেই ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকের দেখা আর আমি পাইনি।

আমি এখনো বুঝতে পারি না, অন্যকে সম্মান দিতে আমাদের সীমাবদ্ধতা কোথায়?