ভাষা সমাজ মানসের মস্তিষ্কজাত একটি অপার মানসিক ক্ষমতা। অর্থময়ী ইঙ্গিত – প্রতি ঈঙ্গিতে কিংবা বাক বিধির মাধ্যমে মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করে। যোগাযোগের প্রধানতম বাহন ভাষা। ভাষা পরিবেশ নির্ভরতায় পুষ্টি পেতে থাকে। এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলো ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হতে থাকে। ভাষার ক্ষমতায়ন হয় একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক সমাজের অন্তর্গত স্বভাব স্রোতে। আমরা সহস্র বছরের বাঙালি মাতৃভাষা চর্চা ও অনুভূতি বিনিময়ে রাজনীতি ও সাহিত্যের বিকাশমান পর্বগুলোকে বিবেচনা করি। ঔপনিবেশিক পাকিস্তান আমলের শাসন কাঠামোতে ভাষার আবেদন এবং মানবিক বৈশিষ্ট্য আমাদের বুঝতে দেয়া হয় নি। অন্যান্য অনুষঙ্গের চেয়ে মুসলমান ধর্ম–জাতীয়তাবাদের অনুভূতি প্রকাশ্যে এনেছিল পাকিস্তানিরা। আমরা প্রতিনিয়ত চাপিয়ে দেয়া ভাষা ঔপনিবেশিকতার আতংকে তটস্থ ছিলাম। ভাষার ক্ষমতায়নে নির্দিষ্ট জাতি বিকাশের ধারনা অস্তিত্ববান হলেও আমাদের অপরিণত করে রেখেছিল। এখন আসা যাক, বঙ্গবন্ধু কীভাবে ভাষা চিন্তাকে সামনে এগিয়ে নিলেন তাঁর উচ্চারিত অনুভূতি দিয়ে; বঙ্গবন্ধু উচ্চারণ করেন– ‘আমরা বাঙালি। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। আমি যদি ভুলে যাই আমি বাঙালি, সে দিন আমি শেষ হয়ে যাবো। আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা। বাংলা আমার মাটি, আমার প্রাণের মাটি, বাংলার মাটিতে আমি মরবো, বাংলার কৃষ্টি, সভ্যতা আমার কৃষ্টি ও সভ্যতা। এভাবেই ভাষার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণের সবক বঙ্গবন্ধু রেখে গেছেন বাঙালির রাজনৈতিক চেতনায়। কখনো কখনো এ– সব প্রসঙ্গ একজন ভাষাতাত্ত্বিকের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এই কথার সমর্থনে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত ভাষা আন্দোলনের স্মরণ সপ্তাহের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ:

‘মুক্ত পরিবেশেই ভাষার বিকাশ হয়। ঘরে বসে ভাষার পরিবর্তন–পরিবর্ধন করা যায় না। ভাষার গতি নদীর স্রোতধারার মতো। ভাষা নিজেই তার গতিপথ রচনা করে নেয়। কেউ এর গতিরোধ করতে পারে না। তিনি উদাত্ত আহবান করেন বুদ্ধিজীবীদের সব ভেদাভেদ ভুলে স্বজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলা ভাষাকে গণমুখী ভাষা হিসেবে গড়ে তুলুন। দুঃখী মানুষের সংগ্রামের সাহিত্য রচনা করুন। বাঙালিজাতি একতাবদ্ধ হলে কেউ বাধা দিতে দুঃসাহস দেখাবে না’। বঙ্গবন্ধু বুঝেছিলেন ৫২ ভাষা আন্দোলন সফল করতেই হবে। না হলে অস্তিত্বের প্রশ্নে বাঙালি খাদের গভীরে তলিয়ে যাবে।

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ২৬ জানুয়ারি মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, যখন বলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। বঙ্গবন্ধু তখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী। নাজিমুদ্দিনের একরোখা ঘোষণায় ভাষা আন্দোলন আরও বেগবান হয়ে ওঠে। জেল থেকেই গোপনে বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলনের দিক নির্দেশনা দিতে থাকেন। আন্দোলনকারীদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কীভাবে রক্ষা করা যাবে এই ভেবে শরীর অসুস্থতার উছিলায় ভর্তি হন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ১৬ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু জেলের মধ্যে অনশন ধর্মঘট করবে স্থির হয়েছিল। জেলে দেখা হয় আরও কয়েক নেতার সাথে। বরিশালের মহিউদ্দিন তাদের অন্যতম। ২১ তারিখ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ছাত্ররা সারাদেশে ছড়িয়ে দেবে এই সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

একটি বিষয় মনে রাখা আজকের দিনের জন্য ভীষণ জরুরি যে; বঙ্গবন্ধু কোনো সীমাবদ্ধ মানুষ ছিলেন না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়াও তাঁর চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত ছিল অনেক দূর। প্রচলিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি দেশের সংস্কৃতি ইতিহাস ঐতিহ্য বিশেষ করে সাংস্কৃতিক মনস্ক বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ চেয়েছিলেন তিনি। ভাষা আন্দোলনের চিন্তায় যখন সারা দেশ মাতোয়ারা তখন বঙ্গবন্ধু পালন করেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। স্থুল ধর্মীয়জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হলো ভাষা সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। তাঁর চিন্তার বাইরে ছিলনা– খেলাধুলা, চলচ্চিত্র, ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত এবং সমাজের বিদ্যমান কিংবা অবিকশিত সংস্কৃতিমনস্ক বিবিধ অনুষঙ্গ। অর্থাৎ একটা ইতিবাচক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক আভিজাত্য বিনির্মাণ করার পক্ষে তিনি ছিলেন অনিবার্য এক অবিকল্প নেতা।

বাংলা ভাষার সর্বোচ্চ সৃজন ও বিকশিত গবেষণা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা আমাদের সজাগ ও সতর্ক করেছে সর্বত্র। তিনি আবেগ অনুভূতিতে দয়ালু এক মহান নৃপতি। কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের আন্তরিক প্রেরণাসহ ভয়হীনতা নিয়ে কাজ করার পক্ষে সাহস জুগিয়েছেন সবসময়। ভাষা যে নদীর স্রোতের মতো স্নিগ্ধতা নিয়ে সর্বোত প্রবহমান, বঙ্গবন্ধু তা যথাযথ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কখনো কখনো সাধারণ্যে এবং সরকারি দফতরে ভাষা চর্চা প্রসঙ্গে একজন ভাষাতাত্ত্বিকের মতোই উচ্চারণ করতেন তাঁর ভাবাবেগ। সে–ই সূত্রে আবারও বলা যায় ১৫, ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত ভাষা আন্দোলন স্মরণ সপ্তাহের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের ভাষণে সে মহৎ উচ্চারণ। এখানে মুক্ত পরিবেশে যে ভাষার বিকাশের কথা বলা হয়েছে তা নিছকমাত্র উচ্চারিত কিছু বাক্যব্যয় ছিল না, উপরন্তু বাঙালি আবেগ ও সমাজ রাষ্ট্র চিন্তনের ভিন্ন একটি দর্শন, যা মুজিবীয় কিংবা মুজিবজাত। অপরাপর নেতৃত্বগুণ থেকে নিজেকে আলাদাভাবে প্রকাশের বিশেষ মানসিক সক্ষমতা বঙ্গবন্ধুর ছিল, সে কারণে মাঝারি ও অণুঘটনার সহযোগে তিনি অনায়সে একটি বড় ঘটনার জন্ম দিতে পারতেন। বাংলাদেশের সৃষ্টি ও বিকাশ সে–ই ধারাবাহিকতার সুনির্মিত অধ্যায়।

অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততার কথা বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। একথা আজ অনস্বীকার্য যে বাঙালির যে কোনো আন্দোলন সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুকে কখনো নিস্ক্রিয় দেখা যায় নি। বরং সহযোদ্ধাদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আন্দোলনের শক্তিকে ত্রিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেন; আমি হাসপাতালে আছি। সন্ধ্যায় মোহাম্মদ তোয়াহা ও অলি আহাদ দেখা করতে আসে.. আমি ওদের রাত একটার পরে আসতে বললাম, আরো বললাম, খালেক নেওয়াজ, কাজী গোলাম মাহবুব আরো কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতাকে খবর দিতে।… কী অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা ও নেতৃত্বের আত্মবিশ্বাস সময়জ্ঞান ও কৌশল। রাত দিন একসমান করার অবশ্যম্ভাবী নেতা তিনি! শুধু দেশ মাতৃকার জন্য অবিরাম কাজ করে যাওয়া। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধুর উদার বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্বের বড়ো খোঁজ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন; ‘যে কোন জাতি তার মাতৃভাষাকে ভালোবাসে। মাতৃভাষার অপমান কোন জাতিই কোনকালে সহ্য করে নাই’। তিনি সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন, বাংলা পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ লোকের মাতৃভাষা। তা–ই বাংলাই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিৎ। তবুও আমরা বাংলা ও উর্দু দুইটা রাষ্ট্রভাষা দাবি করেছিলাম’। তিনি অধিকতর বলেন; ‘পাঞ্জাবের লোকেরা পাঞ্জাবি ভাষা বলে; সিন্ধুর লোকেরা সিন্ধিভাষায় কথা বলে, সীমান্ত প্রদেশের লোকেরা পশতু ভাষায় কথা বলে, বেলুচরা বেলুচি। উর্দু পাকিস্তানের কোনো প্রদেশের ভাষা নয়।’ বিবিধ ধারালো যুক্তি দিয়ে বঙ্গবন্ধু খণ্ডাতে পারতেন যাবতীয় অনিয়মের সংস্কৃতি। তবে, সবকিছু করতেন ধীরস্থির বুদ্ধি প্রয়োগে ভদ্রজনোচিত আচরণে। বঙ্গবন্ধু – দেশের ভিতরে কিংবা বাইরে যেখানেই থাকুন না কেন সর্বদা বক্তৃতা করতে চাইতেন বাংলাভাষায়। তাঁর মধ্যে এই পেনিন্সুয়ালার মানুষের অহংকার ছিল খুব বেশি। শ্রেণি বিভাজনের সামাজিক অহংকার নয়। এটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যজাত মাটি ও মানুষের সাংস্কৃতিক অহংকার। ইতিহাস ঐতিহ্যের টান তাঁকে ক্রমশই এশিয়ামুখী করে রেখেছিল গভীরভাবে। দক্ষিণ–দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর প্রতিনিধিদের শান্তি সম্মিলন বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫২ সালের অক্টোবরে। সে–ই সম্মিলনে বঙ্গবন্ধু আমন্ত্রিত অতিথি। বাংলাভাষায় বক্তৃতা করে বঙ্গবন্ধু নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করেন সেখানে। পক্ষান্তরে, বাংলা সব ভাষিক উপাদান নিয়ে সমৃদ্ধ ভাষা তা বিশ্ববাসীকে দেখানো। তাঁর বক্তৃতা তাৎক্ষণিক ইংরেজি, চীনা, রুশ ও স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করে উপস্থিত প্রতিনিধিদের শোনানো হয়। এ প্রসঙ্গে অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন; পূর্ব পাকিস্তান থেকে আতাউর রহমান ও আমি বক্তৃতা করলাম। আতাউর রহমান সাহেব ইংরেজি করে দিলেন। কেন বাংলায় বক্তৃতা করব না? ভারত থেকে মনোজ বসুও বাংলায় বক্তৃতা করেছেন।

স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭৪ সাল ২৫ সেপ্টেম্বর, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু প্রিয় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা উপস্থাপন ভাষাচিন্তার অকুণ্ঠ বহিঃপ্রকাশ। বিশুদ্ধ ভালোবাসা না থাকলে এতসব হয় না।

ঔপনিবেশিক পাকিস্তান ভারত বিভক্তির পরপরই উঠে পড়ে লেগেছিল কিভাবে বাঙালিকে কোণঠাসা করা যায়। বিবিধ ছলচাতুরীর আশ্রয়ে বাংলাভাষাকে ধ্বংস করার যড়যন্ত্রে মেতেছিল স্বৈরশাসকরা। একরাষ্ট্র একভাষা শ্লোগান উত্থাপন করে বাংলার পরিবর্তে রোমান বা উর্দু হরফে বাংলা লেখার জঘন্য উদ্যোগ নেন পাকিস্তানিরা। ঔপনিবেশিক পাকিস্তানিরা সর্বদা মনে করতো বাংলাভাষা হিন্দুদের ভাষা। উর্দু মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা। বর্ণ পরিচয় পরিবর্তনের ঘৃণ্য বর্বরোচিত প্রস্তাব বঙ্গবন্ধু সরাসরি নাকচ করে দেন। তিনি ভীষণ যৌক্তিকভাবে বলেন; ‘কে না জানে যে, সমগ্র ইউরোপ রোমান হরফ ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু এটাও সত্য যে একই হরফের ব্যবহার ইউরোপীয় সংহতির জন্য সহায়ক হয় নাই। মধ্য প্রাচ্যের ১১টি দেশে আরবি হরফ প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু একই হরফ থাকা সত্ত্বেও আরব বিশ্বে কোনো একতা নাই ’।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১, বঙ্গবন্ধু অসম সাহসিকতার পরিচয় উপস্থাপন করেন। ভাষাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে উদাত্তকণ্ঠে আহবান জানান; আমি ঘোষণা করছি, আমাদের হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে সেদিন থেকেই দেশের সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু হবে। তিনি আরও সম্পৃক্ত করেন, ‘বাংলা ভাষার পণ্ডিতরা পরিভাষা তৈরি করবেন, তারপর বাংলাভাষা চালু হবে, সে হবে না। পরিভাষাবিদরা যত খুশি গবেষণা করুন – আমরা ক্ষমতা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা চালু করে দেব, সে বাংলা যদি ভুল হয়, তবে ভুলই চালু হবে। পরে তা সংশোধন করা হবে’।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন উদারচিন্তার জাতীয়তাবাদী নেতা এবং সপ্রাণ বাঙালি উপর্যুক্ত সম্যক উপলব্ধি থেকে তা প্রমাণ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু বুঝেছিলেন, ভাষা কেবল কি শুধুই মনন ও মননের ভাব প্রকাশের মাধ্যম! ভাষার অন্তর্গত স্রোতে জড়িয়ে আছে দেশ ও জাতির আত্মপরিচয়। সহস্র বছরের একটি জাতির উন্মেষপর্বের অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের দেশ বিভক্তির পর এটি সবার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়, ১২শ মাইলের ব্যবধানে দুটি ভূখণ্ডের সাহিত্য সংস্কৃতি ও মুখের ভাষা কখনোই এক হতে পারে না। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে। দুটো ভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতা থাকা সত্ত্বেও এক অদ্ভুত কাঠামোয়। বিভক্তি পরবর্তী উভয় প্রদেশে ৫৬ শতাংশ মানুষের ভাষা ছিল বাংলা যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। অন্যদিকে ৭.২ শতাংশ জনগোষ্ঠী কথা বলতো উর্দুতে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ এবং ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্বপাকিস্তানের কর্মী সম্মেলনে গণতান্ত্রিক যুবলীগের সভায় বঙ্গবন্ধু একটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন আগাগোড়া একজন মেঠো বাঙালি। গ্রাম্য স্থানিক ভাষায় কথা বলতে পছন্দ করতেন। তিনি ভীষণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারণ করতেন কত নেচ, কত দেচ, কত দেবা। ৭ ই মার্চের ভাষণে তিনি দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়েছিলেন, তোমরা আমাদের দাবাইয়া রাখতে পারবানা; বঙ্গবন্ধুর এই উচ্চারণ বাঙালির ভাষা চেতনার দীপ্ত অঙ্গীকারের বহিঃপ্রকাশ। স্থানিক ভাষা ব্যবহার বঙ্গবন্ধুর মধ্যে এসেছে অসামপ্রদায়িক চিরায়ত বাংলার ভূমিজ কৃষিভিত্তিক সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে। এখানে চিরায়ত সংস্কৃতির যোগ এক অবিচ্ছেদ্য ভাবাবেগ তৈরি করেছে বঙ্গবন্ধুর মনে। মুখের ভাষা ব্যবহার, কথা বলা, এর নির্দিষ্ট ব্যাকরণ কিংবা গূঢ় কোনো বৈশিষ্ট্য নিয়ে বঙ্গবন্ধু প্রচলিত গবেষণা করেন নি। শুধু বাংলার শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, পেশাজীবী মধ্যবিত্ত এবং সমাজের নিম্নবর্গের মানুষেদের উজ্জীবিত করেছিলেন অনর্গল নিজের স্থানিক ভাষায় মাঠে ময়দানে সেমিনার সিম্পোজিয়ামে কথা বলে, বক্তৃতা দিয়ে। মৌখিকভাবে তাঁর ভাষা চর্চার বিষয়টি বোঝা গিয়েছিল।

বাঙালিকে সাহস যুগিয়েছে বঙ্গবন্ধু। বাঙালির স্বপ্ন ও প্রেরণার উৎসস্থল বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশের প্রকৃত জন্ম ৭ই মার্চ ১৯৭১ সাল। একটি ভাষণের মধ্য দিয়ে একটি দেশের জন্ম হয়েছিল সেদিন। ভাষা ও অনুভূতির চিৎকারে একটি অভিনব জাতীয় কবিতার উন্মেষ ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদে আলাদা মানচিত্র–একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। সে–ই থেকে ভাষাচর্চা ভাষাচিন্তার অধিকার পেয়েছে বাঙালি।

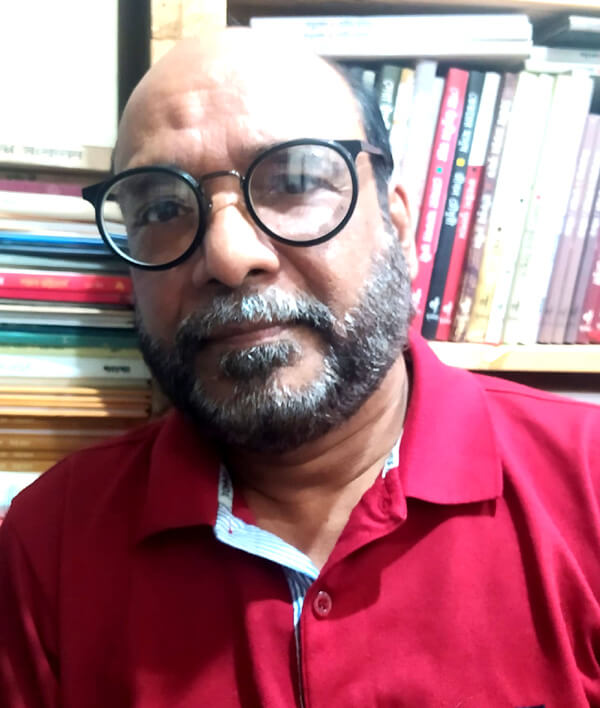

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক, ব্যাংকার।