দোঁহা হলো একটি বিশেষ ছন্দের কবিতা, যা সাধারণত দুই পঙ্ক্তিতে লেখা হয়, যার উভয় চরণে একই ধরনের শব্দ বা ভাব থাকে। তবে দুই চরণের পাশাপাশি বহু চরণের দোঁহাও আছে, যা রচনা করেছিলেন চর্যাপদের কবি সিদ্ধাচার্য সরহপা। দোঁহা হল ভারতীয় কবিতার একটি অতি প্রাচীন ‘পদ–বিন্যাস’, যা মূলত একটি স্বাধীন শ্লোক ও একটি যুগল– যার অর্থ নিজেই সম্পূর্ণ। দোঁহা অর্থ দুজন আর দোঁহার অর্থ দুজনের। প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত ছন্দ বা উক্ত ছন্দের দুই চরণবিশিষ্ট পদকেও দোঁহা বলা হয়। দোঁহা শব্দটি সংস্কৃত শব্দ দোগধাক, দ্বীপদী, দ্বীপাঠক বা দোধক থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, যেগুলো সবই সংস্কৃত যুগল রূপ; এটি অপভ্রংশে দুহাবিয়া নামেও পরিচিত যার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় কালিদাসের বিক্রমোর্বশিয়ামে। দোঁহা শব্দটির অর্থ বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন রকম হয়। ব্রজবুলি ভাষা হতে আগত দোঁহা শব্দের অর্থ উভয়, দুজন; খাঁটি বাংলায় দোহন করা আবার আরবী শব্দ দোহাত থেকে দোহা (কাতারের রাজধানী) শব্দটির উৎপত্তি যার অর্থ গোলাকার– ঐ এলাকার উপকূলরেখা ঘিরে থাকা গোলাকার উপসাগরের কারণে এই নামকরণ। এই আরবী শব্দের সাথে দোঁহার মূল ও অর্থগত পার্থক্য আছে। কারণ, দোঁহা হল একটি গীতিমূলক পদ্য–বিন্যাস যা সম্ভবত খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরু থেকেই উত্তর ভারতের কবি এবং বাদ্যযন্ত্রীরা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতেন। বঙ্গে দোঁহা রচনা শুরু হয় চর্যাপদের কাল থেকে।

হারমান জ্যাকবির মতে, দোঁহার উৎপত্তি গ্রীক হেক্সামেটার (ষড়মাত্রিক কবিতা) থেকে, যার একটি লাইনে দুটি ছন্দের একটি সংমিশ্রণ থাকে। এই বিন্যাসটি প্রাচীন ভারতের অভিরারা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিলেন। অভিরারা বর্তমান পাকিস্তানের গান্ধার অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। দোঁহা শ্লোক বিন্যাসটি গুজরাটি, রাজস্থানী (দুহা), মৈথিলি, মারাঠি, হিন্দি লোকজ, উত্তর ভারতের আধুনিক সাহিত্য এবং পাকিস্তানের সিন্ধি (দোহো) সাহিত্যে জনপ্রিয়ভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রাকৃত এবং পালির মতো পুরনো ভাষায় দোঁহাগুলিকে বিপথগামী পদ্ধতিতে লেখা এবং উদ্ধৃত করা অবস্থায় পাওয়া গেছে। যা ছিল পার্থিব জ্ঞানের উদ্ধৃতি। দুহাসুক্তাবলীতে বলা হয়েছে যে, ‘সেখানে দোঁহা উদ্ধৃত করা উচিত যেখানে প্রতিভাবান ব্যক্তিরা সমবেত হয়েছেন।’ নীতিবাক্য বা ধর্মতত্ত্ব নিয়ে রচিত দোঁহা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ধর্মীয় দোঁহা–সাহিত্য বৌদ্ধ, জৈন এবং শৈবদের দ্বারা রচিত হয়েছিল যা আধ্যাত্মিক এবং নীতিবাদী উভয়ই ছিল। ঐতিহ্যগতভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, বৌদ্ধ–দোঁহাগুলি চুরাশি জন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য দ্বারা রচিত হয়েছিল। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর সময়কালের সরহপা, শবরপা, লুইপা, দারিকপা, কাহ্নপা এবং শান্তিপা দোঁহা রচনা করেছিলেন। বৌদ্ধ–দোঁহার উদ্দেশ্য ও প্রকরণ ছিল দুই ধরণের– ক) যা ধর্ম–দর্শন শিক্ষা ও ব্যাখ্যা করে, এবং খ) যা আচার–অনুষ্ঠান, তান্ত্রিকতা এবং মন্ত্রবাদের সমালোচনা করে। উভয়ই দুটি পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে যেমন, আধ্যাত্মিক অবস্থা ও অভিজ্ঞতা বর্ণনাকারী বজ্রযান (বজ্র–বজ্র), এবং সহজযান (প্রাকৃতিক এবং সহজ) জীবনের শুদ্ধিকরণ প্রচার করে এবং হিন্দু ও জৈন অনুশীলনের সমালোচনা করে।

দোঁহা হল মাতৃকা ছন্দে রচিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছন্দবদ্ধ যুগল রূপ। এই ধারার কবিতা প্রথমে অপভ্রংশ ভাষায় প্রচলিত হয়, যা হিন্দি ভাষার কবিতায় সাধারণত ব্যবহৃত হত। দোঁহা হলো দুটি পঙক্তির একটি অংশ, যার প্রতিটি পঙক্তিতে ২৪টি করে তাৎক্ষণিকতা (মাত্রা) থাকে। প্রতিটি পঙক্তির প্রথম অংশে ১৩টি তাৎক্ষণিকতা এবং দ্বিতীয় অংশে ১১টি তাৎক্ষণিকতা থাকে। দোঁহার প্রথম এবং তৃতীয় অংশে ১৩টি তাৎক্ষণিকতা থাকে যা অবশ্যই ৬–৪–৩ এবং ৬–৪–১ হিসেবে বিশ্লেষণ করতে হবে। এই বিন্যাসটি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে অবাধে ব্যবহার করা হয়েছে এবং আনুমানিক অষ্টম খ্রিস্টাব্দে স্বয়ম্ভুদেব তাঁর পৌমাচারিউ ও হরিবংশ পুরাণে এবং পাটান (গুজরাট) এর হেমচন্দ্র (১০৮৮–১১৭২) তাঁর সানামর রচনার সিদ্ধহেমশব্দদুষ্ষণা–এ উদ্ধৃত করেছেন। সাধক–কবি গোরক্ষনাথ (৮০৯–৮৪৯) তাঁর গোরখ–বাণীর জন্য এবং মান্যখেতার মহাকবি পুষ্পদন্ত (৯৫৯–৯৭২) তাঁর মহাকাব্য মহাপুরাণ, নয়কুমার–চারিউ, আদিপুরাণ, জয়সহরা–চারিউ এবং উত্তরপুরাণ–এর জন্য এই বিশেষ বিন্যাসটি বেছে নিয়েছিলেন। দোঁহা ছন্দে বিক্ষিপ্ত পদ রচনার একটি ঐতিহ্য ছিল। দোঁহা সাহিত্যের বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে রয়েছে বীরত্ব, নীরবতা, নীতি, সাধারণ–জীবন, ঘটনাবহুল দৃশ্য, প্রকৃতি, উক্তি এবং প্রবাদ। অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর দোঁহাবিষয়ক কিছু প্রধান সাহিত্যকর্ম হল ভোজের সরস্বতীকান্তভরণ এবং শৃঙ্গারপ্রকাশ, রুদ্রতের কাব্যলঙ্কার, হেমচন্দ্রের প্রকৃতিব্যকরণ, হরিভদ্রের প্রকৃতিপৈঙ্গলম এবং নেমিনাথচারিউ, সোমপ্রভার কুমার পাল প্রতিবোধ, মেরুতাঙ্গের প্রবন্ধ চিন্তামণি, আবদুল রহমানের সন্দেশরস্ক। সবচেয়ে বিখ্যাত দোঁহাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– সারাহপা, কবির, মীরাবাই, রহিম, তুলসীদাস, সুরদাস, রাসখান এবং নানকের দোঁহা। এখনও দোঁহা লেখা হয়। আর এই সময়ের একজন সিদ্ধ ও কোবিদ দোঁহাকার হলেন কবি ইউসুফ মুহম্মদ। তাঁর দোঁহা প্রাচীনতার খোলস ঝেড়ে আধুনিকতার নির্জন ঝরণাধারায় অবগাহন করায়; অবিমিশ্র আবেশে পরিব্যাপ্ত করে অন্তর–অতল। ইউসুফ মুহম্মদ’র দোঁহায় আধ্যাত্মবাদ বা ভাববাদ প্রবলতর রূপ পরিগ্রহ করে পাঠকের চিন্তার জগতকে ব্যাপৃত করে–

‘ভূমিকম্প–আঁচে, লাল গোপী

খোঁজে বুঝি আপনার ফাগ!

আমার নির্বাণ–যজ্ঞে দিয়ো

গৌতমের সিক্ত অনুরাগ।’

কিংবা

পাঁজরে কীসের শব্দ ! মন চায় না ভাঙন.

রক্তের প্রবাহ চায় অপার উষ্ণতা–ঢল

পানপাত্রে কার প্রতিচ্ছবি অপরাহ্নে হাসে ?

মায়ার মুক্তিতে এসো, জলে ভাসি মন, চল।

অথবা

গুরু আমার কাব্য–কোরআন–বেদ পুরাণ ও বাইবেল

পাপের পৃষ্ঠায় তাক করো না চোখের বারুদ রাইফেল।

আধ্যাত্মিকতা বা মরমীবাদ প্রবল হলেও সমকালীনতার অলক্ত ছুঁয়ে যায় কবি ইউসুফ মুহম্মদকে, যার দুরধিগম্য সুনিপুণ বয়ান প্রাঞ্জল ছন্দে ধরা দেয় অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনে–

দলা মোচড়ানো কাগজের পাতা–

খুলে পাই মুখোশের জালে মানুষের মুখ,

প্রেমের মাধুরী যমুনায়, রাধা কি বুঝেছ

কাগজি অন্তর ফোঁড়ে কতটা অসুখ!

অথবা

তুমি মহাজন দেশে দেশে করো কত আয়োজন

সন্ত্রাস ভয় নিষিদ্ধ মারণাস্ত্রের

চারিদিক কাঁপে তাপে উত্তাপে, সমাধান করো

যতটাই পারো অন্ন ও মোটা বস্ত্রের।

কিংবা

মানুষের ভিড়ে তোমাকে খুঁজেছি, তুমি মুখোশের মুখ

অন্তরে দেখি গন্ধগোকুল, বস্তুত উজবুক।

কবিমাত্রই প্রেম ও মানবতার সাক্ষাৎ প্রতিভূ। তাই কালে কালে প্রেম কবিতার সরস উপজীব্য হয়ে উঠেছে। আর এই প্রেম–মানবিকতা কবি ইউসুফ মুহম্মদ’র দোঁহায়ও স্বরূপে ধরা দিয়েছে দুর্দান্ত ছন্দে–

তুই নেই, জেনেও সময় কাটে শুধু তোর খোঁজে

ফুল ছিঁড়ে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখি নগ্ন পিলসুজে।

কিংবা

আঙুল ছুঁয়ে পুড়ল আগুন, অচেনা এক ভুল

হৃদয় নেড়ে কে ফোটাল ফুলের হুলুস্থুল।

অথবা

একটি মেয়ে আগুন নাচায়, একটি ছেলে ছলাকলার বারুদ

পাশা খেলা সাঙ্গ হলে ম্যাচের কাঠি নেবে প্রতিশোধ।

কিংবা

ভবঘুরে মানবতা নীরবে লুকিয়ে মুখ,

বন্ধ দরজার ঝুল ধরে কাঁদে

ঘামসিক্ত পথ, সর্বনাশা বাঁশি বাজে;

ঐক্য খোঁজে সাম্প্রদায়িক উম্মাদে।

কিংবা

সলতে হতে ক–জন পারে পিদিম হওয়া সহজ

ললিত পোড়া গন্ধে সেঁকো জীর্ণ হাড়ের মগজ।

প্রেমের অপর পিঠে থাকে আগুন–দ্রোহ দুর্মর চেতনা। আর এই দ্রোহের নিদাঘ চেতনায় উবে যায় সমস্ত কল্মষ–কলুষিত পাংশুলতা।

তোমরা শোনাও মন্ত্রতন্ত্র, আমি দেখাই সত্যের শুভ রূপ

মানুষ ভালো না–বাসিয়া, পোড়াও বারুদের ছাই–ভস্ম–ধূপ।

অথবা

শিশুর সাথে কী নির্মমতা !

মূঢ় বোকা আমি কিছুতে বুঝি না

যারা শিশুকে না–বেসে ভালো, বলাৎকারে মাতে

তাদের তো হিসাব রাখে না।

কবি ইউসুফ মুহম্মদ’র দোঁহায় কল্পনা ও বাস্তবতার অনিন্দ্য সংশ্লেষের সরস চিত্রকল্প–উৎপ্রেক্ষা দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে পরাবাস্তবতার গূঢ়তম ঝলক–পলকে।

সন্ধান করো অন্য আলোর সন্ধান

আলো চাও যদি নিজেরেই করো মন–দান।

অথবা

চূর্ণ মনেরে কী করে চিনিব, পাইব গোপনে রাখিতে

বিন্দু আঁকিলে জলের পদ্ম–পাতার ছায়াতে ঢাকিতে,

মেঘনা দিলের পাতার বাঁশিতে বিধুর কাদার বালক

খুঁজে খুঁজে তার ক্লান্তি জমায়, কে যেন ছড়ায় পালক।

দোঁহার শব্দের মনোহারি ঝঙ্কারে হৃদয়ভূমে বেজে উঠে সুরলহরী। সরস ছন্দের মোহময়তা আপ্লুত করে মনোজগত। দোঁহায় শব্দচিত্রের ছন্দময় দ্যোতনায় ঋদ্ধ হয়ে ধরা দেয় পরিশীলিত মনন আর অনিন্দ্য বয়ানে আর এতে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে অমলিন জীবনবোধ। দোঁহা হলো বোধ ও বোধির ইন্দ্রজাল। দোঁহার প্রকাশ জ্ঞানে, চিত্রকল্প–উৎপ্রেক্ষায় আর জাদুকরি বুনন কৌশলে যা পাঠকের অন্তরে শব্দসংগীতে পরিণত হয়; মননশীলতার উন্মেষ আর চিন্তা ও বিবেকের স্ফুরণ ঘটায়। কবি ইউসুফ মুহম্মদ’র দোঁহা বোধ ও বোধির সংমিশ্রণে উর্বর ও সমৃদ্ধ হলেও কিছু ক্ষেত্রে ছন্দের ব্যত্যয় ঘটেছে–

কুবু পাখি কিছু হারিয়ে ফেলেছে

না হয় এতটা কাঁদে কেন!

এসব বিরহ দহনের কোনো নাম নেই। যে পাখি সুর্যস্নানের

অপেক্ষায় ছিল তারও তো সাক্ষাৎ হয় পিদিমের সাথে।

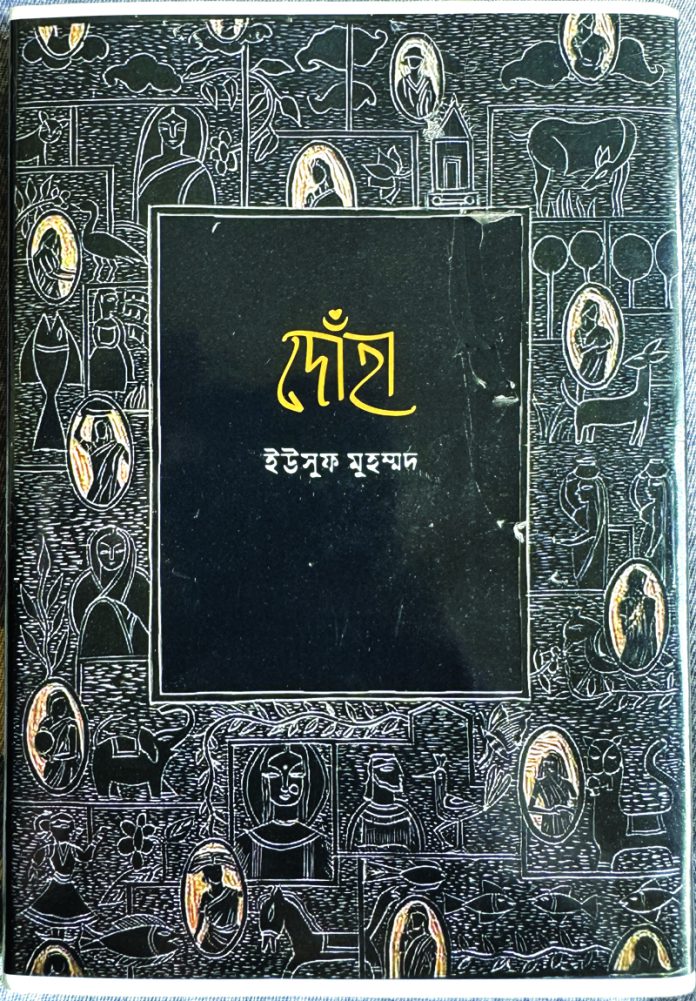

কবি ইউসুফ মুহম্মদ একজন নিবেদিত প্রাণ প্রাজ্ঞ কবি ও দোঁহাকার। তাঁর দোঁহা পাঠক মনকে আলোড়িত করবার সকল রসদে টইটম্বুর। তাঁর বুনন কৌশলের পটুতা আর জাদুকরি কাব্যপ্রতিভার অনন্য গুণে সৃষ্টির সুখের উল্লাসে পাঠকের মনে চিরকাল বেঁচে থাকবেন তিনি। দোঁহা নামক তাঁর গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে কলকাতার স্বনামধন্য প্রকাশক কবিতীর্থ।

প্রকাশকাল: ২০২৫, আর গ্রন্থটির মুদ্রিত মূল্য: ২০০ টাকা।