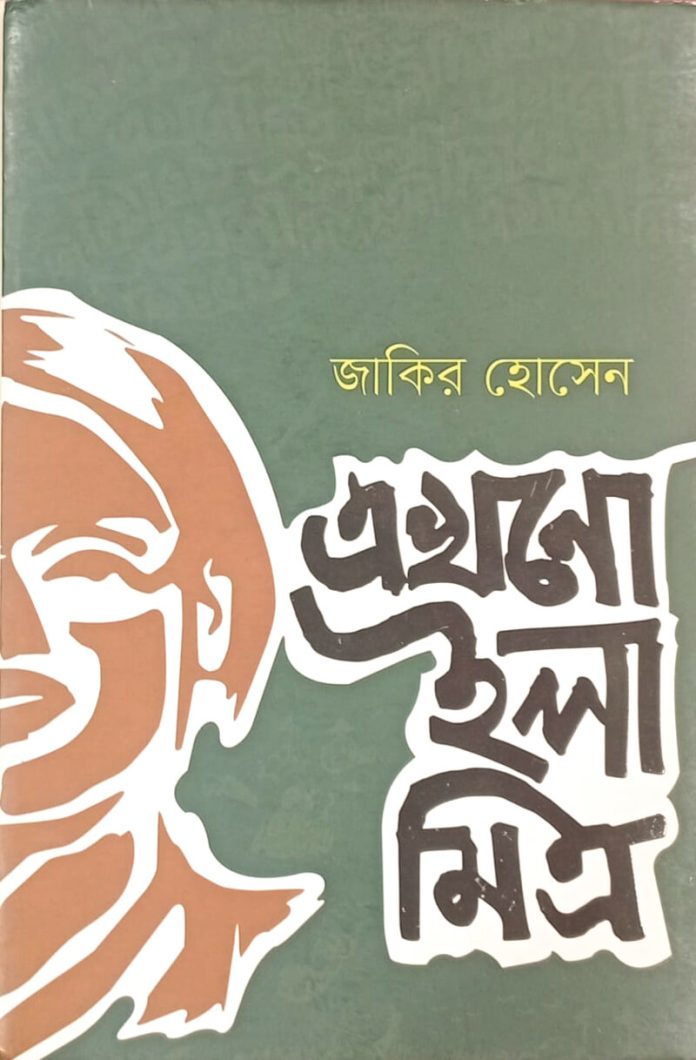

‘এখনো ইলা মিত্র’ গল্পকার জাকির হোসেনের এমন এক গল্প সংকলন, যা সমসাময়িক বাংলা গল্প ও গল্প বিষয়ক আলোচনার টেবিলে আলোচনার দাবি রাখে। কিন্তু এ–নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা চোখে পড়েনি। নয়টি গল্প নিয়ে বইটি। প্রতিটা গল্পই ভাষা, শৈলী–বয়ান–উপমায় অনন্য। গল্পগুলোতে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নৈমত্তিক জীবনাচারের প্রকৃত চিত্র ওঠে এসেছে। আবহমান বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের ভাষা, পেশা, চিন্তা, আচার, জগত সংসারের যাবতীয় বিষয়ে তাদের একান্ত মনোভাব গল্পকারের আণুবীক্ষনিক পর্যবেক্ষণ ও নিখুঁত পর্যালোচনায় উঠে এসেছে সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত উপায়ে। বিশেষ করে নারীমনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রূপবৈচিত্র্য, হৃদয়ের অপ্রকাশিত দহনের ছবি সুনিপুণভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে বেশিরভাগ গল্পে।

প্রথম গল্প ‘কামড়’। একটি অবলা প্রাণীর প্রতি একজন নারীর অসীম মমত্বের চিত্র ফুটে উঠেছে এতে। গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে সমাজ বাস্তবতা আর সংসারের নানাদিক নিয়ে বর্ণিত এ গল্পে যে কুকুরটার প্রতি এত মায়া সে দারোগার কামড়েই অসুস্থ হয়ে আমেনাকে ভর্তি হতে হলো হাসপাতালে। এদিকে জালালদ্দীর নির্দয় আঘাতে বেঘোরে প্রাণ হারায় দারোগা। এর আড়ালে অন্য এক গল্প হয়তো বলতে চেয়েছেন গল্পকার। কৃষক জালালদ্দী যে ধান চাষ করে গোলায় ভর্তি করে রেখেছিল, চোরের উৎপাতে সেই ধান রক্ষা করা যে এখানে কতটা কঠিন, তার নির্মম একটি চিত্র ফুটে উঠেছে এই গল্পে।

এরপর ‘বিশুদবার’। গল্পটি শহরের প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও গল্পের চরিত্রগুলোর সাথে গ্রামের ওতপ্রোত সম্পর্ক বিদ্যমান। গ্রামে ছেলে আরিফ লেখাপড়া করে শিক্ষিত হয়ে বিয়ে করার পর স্ত্রীকে নিয়ে শহরের বাসায় থাকে। এখানে সমাজ ও পরিবারের নানা দ্বান্দ্বিকতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এ গল্পেও একজন নারীর আকুল চাওয়ার কথা সুনিপুণভাবে তুলে এনেছেন গল্পকার। কর্মজীবী মানুষদের কাছে বিশুদবার মানে বউবার। একজন নারী, স্বামীকে একান্তভাবে দীর্ঘসময়ের জন্য পেতে কাঙ্ক্ষিত বিশুদবারের অপেক্ষায় থাকলেও নানাকারণে তা না পাওয়ার ভীষণ অন্তর্দহনের গল্প এটি।

‘নাইওরি’ গল্পের প্রতিটি পরতে শুনতে পাওয়া যায় এমন এক করুন সুর; একজন নারীর বাপের বাড়ি নাইওর যাওয়ার জন্য যে ব্যাকুলতা, দারিদ্রতার করুণ আঘাতে পিষ্ট, সর্বস্ব হারিয়েও পরের দয়ায় বেঁচে থাকা আর কোনরকমে বিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সামাজিক দায় থেকে মুক্তি পাওয়ার কারণে নারীর বাপের বাড়ি বলে আর কিছু না থাকা আর সে আঘাতে বিচূর্ণ নারীচিত্তের প্রকৃত ছবি অঙ্কিত হয়েছে গল্পে।

একজন নির্মাণ শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রে অপঘাতে নির্মম মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ‘উদ্বাহু’ গল্পটি। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় একজন শ্রমিকের জীবন যে কতটা সস্তা তার একটা নিদারুণ চিত্র রয়েছে এখানে। মৃত নেয়ামতের স্ত্রী আনোয়ারা সন্তানকে স্বামীর বাড়িতে রেখে চলে যাবে বাপের বাড়িতে, ভাইদের আর্থিক দৈন্যতা আর সার্বিক পরিস্থিতি বিয়ের পর কন্যাকে বাপের বাড়িতে থাকতে দেওয়ার অবস্থায় থাকে না। অগত্যা বাধ্য হয়ে বিয়ে করে দেবর কুদরতকে, যাকে নপুংশকের অভিযোগ তুলে স্ত্রী খাতুনি চলে যায় বাপের বাড়ি। এ গল্পে নারীর উপরে পুরুষ ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্য বিস্তারের একটা চিত্র ফুটে ওঠেছে।

‘বোরোধান’ গল্পে ফসল ফলাতে কৃষকের কষ্ট, সে ফসলের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার যন্ত্রণার সাথে একজন নারীর সন্তান ধারণ আর গর্ভাবস্থায় সে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাওয়ার হৃদয়বিদারক যন্ত্রণার তুলনা করা হয়েছে। গল্পের শেষ স্তবকে গল্পকার এভাবে আঁকেন সে চিত্র– ‘হুসনেরার তিন মাসের বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় শোকে মুহ্যমান আওয়ালের পরিবার। আর এখন তিন মাসের মাড়ান ফসল পানিতে ফেলে দিয়ে আওয়াল বাড়িতে গেল। প্রান্তিক কৃষক পরিবারটি এই দুঃখ কীভাবে সইবে কে জানে!’

এ গ্রন্থের আরেকটি বৈশিষ্ট্য– কিছু অশ্রাব্য শব্দের ব্যবহার। গ্রামীণ সমাজে যা অভাবনীয় কিছু নয়। একে অশ্লীলতার দোষে কেউ দুষ্ট করতে চাইলে কিছু করার থাকে না। তবে আমার কাছে মনে হয়েছে–গল্পকার দৃশ্যপটের প্রকৃত চিত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে এসব শব্দের প্রয়োগ সচেতনভাবেই করেছেন। একে গল্পকারের সাহসী পদক্ষেপও বলা যেতে পারে। একটি গল্পের ‘চুতমারানি’ নামকরণের মধ্য দিয়ে গল্পকার তার প্রমাণ দিয়েছেন। নামের মতো গল্পটিও ব্যতিক্রমধর্মী। এর প্রধান চরিত্র নারী। সে প্রবাসী। গ্রামীণ বাস্তবতায় যা অভাবনীয় একটা ব্যাপার। এমনিতে নারী, আবার প্রবাসী, চায়ের দোকানে মুখরোচক আলাপের মহা–রসদ। স্বামী নেই, নেই মানে সে আরেকটা বিয়ে করে আছিয়ার দিকে আর মুখ তুলে তাকায় না। একমাত্র সন্তানকে মানুষ করার মানসে সে এ গন্ধমাদন মাথায় তুলে নেয়। ছেলেটাও মানুষ হয় না। সঙ্গদোষে লোহা ভাসে, বিগড়ে যায়। বিদেশ থেকে টাকা আয় করে আছিয়া নিজের মতো করে ঘর করে। কিন্তু সে ঘরে শান্তি নেই। ছেলেটা বাপের মতো হয়েছে। জুয়া, মাদক সেবন, মেয়েদের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়ায়। গভীর রাতে মদ খেয়ে সুমন ঘরে ফেরে। আছিয়া ওর গালে থাপ্পড় দেয়। গল্পকারের ভাষায় বলি– ‘আরেক গালে আরেকটা থাপ্পড় দিতে যাবে ঠিক এমন সময় সুমন মায়ের হাত ধরে ফেলে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে– চুতমারানি, হালাল টিঁয়া মারাস? বিদেশ যায় বেডা মাইনষ্যের লগে ডলাডলি কৈরছোস। আঁই কিচ্ছু জানি না ভাইবছোস?’

গ্রন্থের নামগল্প ‘এখনো ইলা মিত্র’, তাও গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে, নারীবেদনের প্রতিকৃতি। কৃষি ও কৃষকের কষ্টের কথা বলা হয়েছে এখানে। এখানে দেখা যায় একজন বিবাহিত নারী, সংসারধর্ম করার পাশাপাশি নানা সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। কৃষকদের সংগঠিত করে অধিকার আদায়ে তাদেরকে প্রতিবাদমুখর করে তুলেছেন। এ নারীকে গল্পকার ইলা মিত্রের সাথে তুলনা করেছেন। গল্পটির ভেতর দিয়ে গল্পকারের রাজনৈতিক মতাদর্শের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

‘গোস্বা’ গল্পটি পারিবারিক জটিলতার এক চমৎকার বয়ান। ছেলেরা মানুষ হয়, বিয়েশাদী করে, বাপের ব্যবসা বুঝে নেয়। হঠাৎ বাপ মারা গেলে মা অস্পৃশ্য হয়ে পড়ে সংসারে। আয়েশা আহমেদ স্বামীর সাথে গোস্বা করতেন বলে স্বামী এখলাস উদ্দীন আহমেদ ভয়ে তটস্থ থাকতেন। অথচ সে এখন চুলার ধারের ভাঙা কুলার মতন। স্বামীকে স্বপ্ন দেখেন। উনি বলেন– ‘উজ্ঞো হাম গরো, তুঁয়ার স্বর্ণালঙ্কার যা আছে, বেয়াজ্ঞুন কেরানীহাট আনি বেচি দ। বেচি যে টিঁয়া ফাইবে, হেই টিঁয়ে দি গোরস্থানর হাম ধরো।’ গল্পের শেষ লাইন– ‘সবাই বুঝে নিলো উপেক্ষা সইতে না পেরে মা গোস্বা করে বাড়ি ছেড়েছেন।’

শেষ গল্প ‘সোনালী টকিজ’। গল্পটিতে বাংলা সিনেমা আর সিনেমা হলের হারানো ঐতিহ্যের একটা চিত্র আছে। তাছাড়া মৃত্যুপথযাত্রী কদর আলীর শেষ ইচ্ছে সিনেমা দেখা, যা গ্রাম্য বাস্তবতায়, ধর্মীয় চিন্তায় মারাত্মক গর্হিত। সেখানে চরম সাহসিকতার সাথে দাদাকে হলে নিয়ে গিয়ে সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা করে গ্রাম্য প্রথা ভেঙে মাহফুজা একটা নতুন দৃষ্টান্ত হাজির করেছে। আপাতদৃষ্টিতে একে সিনেমা হলের বিজ্ঞাপন মনে হতে পারে, তবে গল্পকার এর ভেতর দিয়ে একটা বার্তা তুলে ধরেছেন সচেতনভাবে।

গ্রন্থের বেশিরভাগ গল্পই গ্রামীণ সমাজ বাস্তবতায় নারীর অর্ন্তদহন তুলে ধরা হয়েছে। শহুরে বাস্তবতার কথা দুয়েকটা গল্পে উঠে এলেও এর সাথে শেকড়ের যোগ কিন্তু ওই গ্রামের সাথেই। গ্রামীণ সমাজের সংস্কার–কুসংস্কার–চালচলন–রীতিনীতি এসবের যথাযথ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র এখানে পরিষ্কার। উল্লেখ করার মতো আরেকটা বিষয়–গল্পে আলোচ্য জনগোষ্ঠির কথোপোকথনে নির্দিষ্ট অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার যথাযথ ব্যবহার, যা গল্পকে অধিক সহজাত, সাবলীল আর সহজে গ্রহণযোগ্য করে তুলে। নাতিদীর্ঘ বাক্য, অপ্রয়োজনীয় শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার পরিত্যাগ করে গল্পের গতি ধরে রাখার ক্ষেত্রে গল্পকারের সচেতন পদক্ষেপ লক্ষ্য করার মতো। পাঠককে শেষাবধি ধরে রাখার ক্ষেত্রে গল্প বলার সময় নাটকীয় মোড়গুলো চমৎকার। তাছাড়া গ্রন্থটি গ্রামীণ জনজাতির নৈমিত্তিক দিনপঞ্জিরও এক ঐতিহাসিক ভাস্বর নিদর্শন।